第46回 エコ×エネ・カフェ『「エネルギーの今とこれからを考える」~あなたはどんな未来をつくりますか?~』(後編)

全体セッション

対話の後は、参加者からの質問も交えた全体セッションが行われました。

参加者1:

先ほど、火力発電の中で比率がいちばん多いのは天然ガスだというお話がありましたが、これは発電量を基準にした場合ですが、金額など何を基準にするかによって比率は違ってくると思いますがいかがでしょうか。

小島:

別の基準で考えたらまた変わってきます。日本はエネルギーを輸入に頼っているので、価格高騰や円安などを考えると金額の観点を持つことはとても重要ですね。

参加者2:

日本は2050年のカーボンニュートラル実現を目指していますが、無理だと感じてしまいます。エネルギーの研究をされている方々はどう感じているのでしょうか?専門で研究されている方から見るとまた違った見方があるのでしょうか?

小島:

2050年のカーボンニュートラルや1.5℃目標(2015年のパリ協定で示された、世界平均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑えるという目標)については、今のまま何もしなければ無理だと感じられるかもしれません。

しかし最新の技術や国際的な環境問題への取組など、達成に向けた動きがあることは確かです。しかし、難しい問題であることには変わりありません。できるかできないかではなく、一人ひとりが真剣に取り組んでいくことが大事だと思います。

参加者3:

私は東京で生まれ育って、地方に移住をしました。地方では車が必須ですが、電気自動車は高くて買えません。エコな活動という観点から見ると、都市部と地方部にはどのような差があるのでしょうか。移住されたことで感じることはありますか?

小島:

例えば、電動無人タクシーの実証実験を東京都心でやっているのを見かけたことがありますが、こういうことこそ地方でやればいいと思います。地方は車社会かつ高齢化社会で、無人タクシーの需要が高いのではないかと感じます。また、移住をして地方から変えていこうとしている若い人もたくさんいるので、そこには未来を感じています。私のいた山口県は特に若い方の移住者が多く、期待をしています。

参加者4:

パリ協定の1.5℃目標ができた経緯と、目標達成を目指すにあたってどの部分に難しさを感じているかを教えてください。

小島:

京都議定書の後にパリ協定が締結されました。両者の違いは、京都議定書が先進国だけを対象にしていたのに対し、パリ協定はすべての国を対象としています。なので、途上国と先進国の対立が生じ、そこに難しさを感じています。CO₂排出量の推移を見ると、先進国は一定で高止まりしており、途上国は現在の排出量は少ないけれど年々増えているという状態です。

しかし途上国はこれからもっと経済発展していきたいので、制限を課される条件として支援を求めます。そういった交渉はやはり難しいですよね。

森:

中国やインドは途上国にカテゴライズされているんですか?

小島:

現在は途上国扱いになっています。こういった区分も含め、難しいところですね。

参加者5:

先進国にしても、CO₂排出だけ減らして経済は成長し続けるなんて、そんなうまい話は非現実的に感じてしまうのですがどうでしょう。

小島:

個人的には「エネルギーを消費して成長していく」という構造を変えないと、今後立ち行かなくなると思っています。「経済活動=成長」という意識を変えていかないといけません。先ほど地方でのエネルギーを使わない暮らしを提案したのも、この考えがあったからです。

参加者6:

データセンターのお話は衝撃的でした。職場でもペーパーレス化、電子化がどんどん進んでいます。紙は目に見えるのでわかりやすいですが、データ化によって使われるエネルギーは可視化しづらいので、電子化のエネルギー消費について多くの人が知らないと思います。

「エコのために紙を減らしましょう」と同じように「エコのためにデータを減らしましょう」というわけにはいかないのでしょうか?

小島:

電子化は新しい動きなので、意識がまだ追いついていないという印象です。データセンターに大量の水と電気が必要ということはあまり知られていませんよね。

2024年、グーグルはデータセンターの電力需要への対応として、原子力発電を手がける企業と契約を結びました。AI開発の加速などにより、今後ますます電力消費が増えることが予想されます。マイクロソフトやアマゾンも同じような動きをしています。

原子力の利用でCO₂を減らしたいということですが、今後どうなっていくかを注視していく必要があると思っています。見えにくいところにも、常にアンテナを張っていかなければいけないと思います。

参加者7:

石炭という産業がなくなった時に、その地域や地域の人たちはどうなっていったのでしょうか?また、石炭による発電は今後どうなっていくのでしょうか?

小島:

私が住んでいた山口県の炭鉱では、そこで働いていた地域の人たちが、当時まだ残っていた他の炭鉱に行った例もありましたし、電気工事などの異業種に転職した例もあります。国としては再雇用の支援をしているのですが、それがなかなか届いていないこともあったのも事実です。

長年石炭の仕事だけを専門的にやってきた人に、再就職といっても難しいですよね。企業を誘致したり、工業団地をつくろうという動きもありましたが、石炭採掘以上の雇用を産むには至りませんでした。

世界的な流れもあり、石炭による発電は今後減っていくと思います。将来アジアなどの国で炭鉱を閉じることになった時、労働者・地域経済・環境の問題を解決しきれていないという日本の経験が教訓として生かせるのではないかと思っています。

あわせて読みたい

-

- 東京農大「食と農」の博物館で通年企画展「いきもの研究所の舞台裏」

- 東京農業大学「食と農」の博物館(世田谷区上用賀2)で4月25日、企画展「いきもの研究所の舞台裏」が始ま…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント]

-

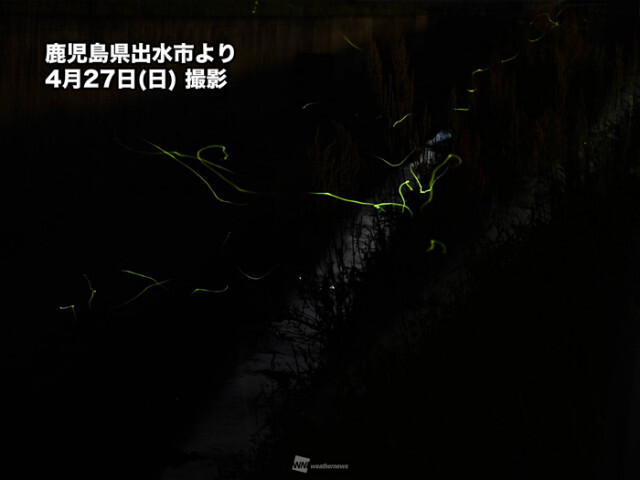

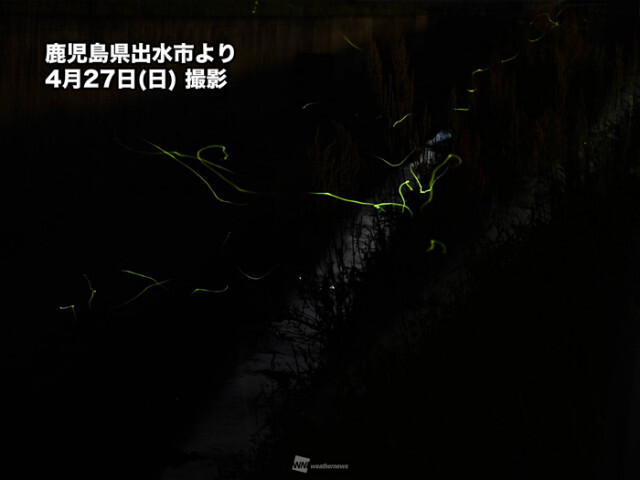

- 九州で蛍(ほたる)が飛び始める 去年よりはやや遅め

- 2025/04/30 13:56 ウェザーニュース4月の後半になって、鹿児島県や熊本県で蛍(ほたる)が飛び始めています…

- (ウェザーニューズ)[生物多様性]

-

- リフォームなしで手に入る、くつろげる畳空間!組み立て簡単、収納もできる新しい小上がりのかたちとは?

- 畳に座って、ほっとひと息。そんな時間を、もっと手軽に取り入れられたら―。そんな思いに応えるのが、萩原…

- (レタスクラブニュース)[自然]

-

- 【魚座】12星座占い 4月後半運勢 スマホやパソコンから離れて、一人で過ごす時間を作ると吉!

- 魚座4月16日(水)〜30日(水)の全体運2月19日〜3月20日生まれ 4月後半の魚座さんは、自分の内面と向き合…

- (CREA WEB)[CSR]

-

- ジェル・水不要、「巻くだけ」で手軽にEMSトレーニング! SIXPADより「コアベルト2」&「アブズ2」

- MTGは「SIXPAD(シックスパッド)」より、ジェルシートや水を使わず、「巻くだけ」でEMSトレーニングを行…

- (GetNavi web)[環境マネジメント]

-

- 東京日仏学院で食文化の展覧会 フランス国外初開催

- 飯田橋の東京日仏学院(新宿区市谷船河原町)で現在、展覧会「フランス美食の世界」が開かれている。(市…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[環境教育]

-

- 雲取山に「五十人平野営場」 都が整備、太陽光発電などで環境に配慮

- 東京都内の最高峰・雲取山(2017メートル)に「五十人平野営場」(奥多摩町)が4月29日にオープンした。場…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然エネルギー]

-

- 習志野・谷津で「ローズフェスタ谷津」 バラの街で出会う婚活イベントも

- 「ローズフェスタ谷津2025」が5月10日・11日、京成谷津駅北口で開催される。(習志野経済新聞) コンサー…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[エコ]

-

- 【アディダス】毎日履ける軽量設計!長時間歩行も快適なスニーカーがAmazonで販売中!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[リサイクル]

-

- 「生成AI」×「塗り絵」が、子どもの創造力を育む!?自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生

- 子どもの創造力を育む!自分だけの塗り絵が生成できる知育アプリが誕生 / pearlinheart / PIXTA(ピクスタ)…

- (レタスクラブニュース)[リユース]

-

- 万博でも注目! CO2を栄養源に“プラスチック”を作る“細菌”って?

- 2025/04/18 05:00 ウェザーニュース桜のシーズンは1年のうちでも特に天気が気になる時季です。このまま地…

- (ウェザーニューズ)[ゴミ問題]

-

- アウトドアからビジネスシーンまで幅広く活躍!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[エネルギー]

-

- 天気痛予報 GW明けにかけて警戒ランクの日多い

- 天気痛予報 GW明けにかけて警戒ランクの日多い2025/05/02 13:00 ウェザーニュース今日5月2日(金)は低気圧…

- (ウェザーニューズ)[発電]

-

- 金沢らしい「文化まちづくり」を議論するフォーラム開催へ

- 金沢のまちづくりを議論する「趣都フォーラム2025『金沢における次世代文化まちづくり』」が5月17日、金沢…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[NPO・NGO]

-

- 動物園から消える…? 今のうちに見ておきたい「国内レア動物」まとめ

- 動物園から消える…? 今のうちに見ておきたい「国内レア動物」まとめImage: Shutterstock 和歌山といえば…

- (Gizmodo Japan)[環境問題]

-

- 配線なしで簡単設置、高画質、ソーラー充電で電気代もかからない。Ankerの防犯カメラがコスパ抜群

- 配線なしで簡単設置、高画質、ソーラー充電で電気代もかからない。Ankerの防犯カメラがコスパ抜群Image: A…

- (Gizmodo Japan)[再エネ]

-

- ごはんの冷凍どうしてる?プラスチックの冷凍ご飯容器を卒業した理由

- こんにちは、えりです。愛知県在住の整理収納アドバイザーです。小学6年生と4年生の2児の母をしながら、パ…

- (レタスクラブニュース)[地球温暖化]

-

- 「益城町地域共生センター」で開館記念イベント 町民に開かれた施設に

- 「益城町地域共生センター・カタル」(益城町木山)で5月10日・11日、開館記念イベントが開催される。(熊…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ダイバーシティ]

-

- 第46回エコ×エネ・カフェ『「エネルギーの今とこれからを考える」~あなたはどんな未来をつくりますか?~』開催速報

- 2024年10月16日(水)に、第46回エコ×エネ・カフェ『「エネルギーの今とこれからを考える」~あなたはどん…

- (緑のgoo編集部)[エコ×エネ・カフェ,緑のgoo編集部]