第36回 エコ×エネ・カフェ『コロナ禍で日本は「脱炭素化」をどう進めていくのか?~「コミュニケーション」「働き方」「SDGs」を切り口に考え、語り尽くす~』

ぺちゃくちゃタイム

森:

さて、ここで直さん考案の「ぺちゃくちゃタイム」に入りたいと思います。鼎談を受け、思いついたことや疑問点を自由に話し合ってみましょう。

川嶋:

「ぺちゃくちゃタイム」はただぺちゃくちゃ喋るだけなんですが、これが重要です。講演をした後「質問は?」と言ってもなかなか出ませんが、数人でぺちゃくちゃした後だとすごく良い質問が出るんです。

参加者は小グループ(小部屋)に分かれ、自由な対話を行いました。

参加者からは、以下のようなさまざまな意見や感想がありました。

▪明治維新や戦後の復興など、日本人は危機に強い。今の状況をチャンスとしてより一層の発展ができるのではないかと期待している。

▪SDGsやESGに取り組まないと海外から相手にされないということに、政治的背景を感じる。

▪川嶋さんの話の中で「自然が大事」=「脱炭素化」にならないとあったが、それは問題が自分ごと化できていないからだと思う。「美しい自然を守りましょう」というきれいごとよりも、「今の快適な生活を維持するために」というベクトルの方が多くの人に響くのではないかと思う。気候変動の結果、困るのは自分なのだから。

▪地方移住の促進が一概に良いことだとは思わない、例えば電力を供給する場所が分散してロスが多くなるなどを考えると、人の住む地域はある程度まとまってたほうがいい。

▪環境問題はひとつだけではない。脱炭素化できても、生物多様性の危機など他の危機にも目を向けていかないと根本解決にならない。

▪70年間、経済発展を続けての結果が今の生活様式なのだから、ここから脱炭素化するには本当に色々変えなければいけないと思った。

▪コロナ禍は大きな変化をもたらすというのはわかるけれど、具体的に何かと言われると、リモート化による距離の克服以上の変化は思い浮かばない。もう少し総括できると、見えてくるものも大きくなると思う。

▪2050年までの大きな目標に対しては、個人が「これをすればいい」という具体的なものがない。意識や社会の風潮を変えていくことが重要だと感じた。

▪脱炭素化社会のためには個々の役割があるが、今は自分の役割は何だろうと模索している最中。

▪30年前に今の世界は誰も想像できなかった。しかし、今から30年後にどうなりたいかを描くことはできる。2050年の目標に向かって、今まで環境の意識がなかった人たちも含めてみんなのベクトルを合わせることが大切。

全体セッション

ぺちゃくちゃタイムの後、参加者全員で感想や質問などを共有しました。

参加者1:

例えば冬の寒冷地では電気だけではまったく暖まらず、生きていくには暖炉や灯油、ガスが必要になります。エネルギーの消費には地域差があるので、脱炭素化の問題も地域の課題と密接不可分で一緒に考えていかなければいけません。過疎地でインフラが崩壊しかかっているようなところでは、暮らしていくことがやっとで脱炭素化どころではないところもあります。

森:

エネルギーの地産地消が専門家から否定されることもあるように、CO2排出などの環境負荷の算定が複雑だという問題もあります。エコ×エネ・カフェでも過去にLCA(ライフサイクルアセスメント)を扱いましたが、野菜を食べるのと肉を食べるのではCO2排出量が違うと言われても一瞬ではわかりませんよね。

参加者2:

石炭のガス化技術についての疑問です。CO2が回収できるといってもCO2の発生自体は抑えられないので、時代に逆行しているように感じてしまいます。大気中に放出されなければそれでいいのでしょうか?

藤木:

ガス化した後、効率的に回収したCO2はシャーベット状にして、CCSという技術で地中に埋めます。発生しても大気中に放出されないので、環境負荷が非常に低いです。この技術を核にした「褐炭水素プロジェクト」の実証試験が始まっています。オーストラリアに大量にある褐炭という石炭を使ってガス化し、CO2はオーストラリアの貯留に適した蓋があるような地層の土地に地中貯留、同時に発生した水素は液化し、日本に持ってこようというものです。

森:

ごみをどうするかの問題ですよね。「大気中に捨てられないから埋めればいいじゃん!」というのは根本的な問題解決になっているのかな…という疑問はずっと前から持っています。埋めたCO2は、100年、200年後にはどうなるのか、未来に責任はとれるのでしょうか。原子力発電も、CO2排出が少ないという理由で核廃棄物の行き場がきまらないうちに稼働していますが、原発も火力発電もタービンを回して発電するという仕組み自体は同じです。これは本当に技術革新と言えるのだろうか、技術にだけに頼っていていいのかという疑問は常に持っています。

藤木:

そこは、川嶋さんが言うように合わせ技ですよね。「トイレなきマンション問題」(放射性廃棄物の処分方法を定めないまま発電を始めること)だと言われていますが、僕自身、入社した時は10年〜20年の間にこの問題は何とかなると思っていました。しかし振り返ってみると、40年以上経って未だ当時と変わらない状況ですごく情けないなぁ…というのが率直な感想ですね。

CO2を埋める技術については、まだまだこれからです。ヨーロッパやアメリカでは、CO2を使って原油を効率的に回収するEORという技術が使われています。

川嶋:

未来の世代に対する責任を考えると、地中に埋めたCO2を将来的にエネルギーとして使えるようになるなどの技術があるといいのですが。「埋めたんであとはヨロシク!」は無責任に感じます。

藤木:

その点については、CCUというCO2を有効利用する研究がされています。回収したCO2をジメチルエーテルという化学燃料に転化する研究やトマト栽培工場のCO2も濃度を増やしてあげると収量が2割増すなどのレポートがあって、植物の光合成を利用できないか研究が進んでいます。

参加者3:

電力関係の会社に勤めています。私たちは日々当たり前に電気を使っていますが、その背景にはCO2や生物多様性など、様々な問題が絡んでいます。お客様にも一緒に働く仲間にも、もっとエネルギー問題を知って欲しいと思うのですが、人の意識を変えることはできるのでしょうか?どうやってまわりを巻き込むかの方法が知りたいです。

藤木:

経済価値や社会価値と環境価値を上手にバランスさせながら仕事をするのがCSRの基本です。電力を売るという経済行為が自然とどんなつながりがあるのかを理解し、経済だけではなくて環境や社会など様々な視点を持っていることで納得してもらえることも多くなると思います。脱炭素化についても「これが正しいからこれをやれ!」ではなく「可能性がありそうだな」と感じてもらえると自発的に取り組んでもらえるのかと思います。

継続して手を替え品を替え色々働きかけると同時に、自分自身もやっていく。背中を見せることで理解してくれる人が広がっていくというのが率直な感想です。

川嶋:

若い学生さんから「うちの学校のやつはみんなバカばっかりで何も考えてないから何とかできないですかね」という相談が来ます。「じゃあなたはどれくらい環境のことを考えているの?」というと「もう半年も」と(笑)。自分が気づくと周りがバカみたいに見えるんですよね。

しかし、よく言われることですが、人は変えられないけれど自分は変えられる。自分が変わった姿を見せることが大切だと思います。

川嶋:

以前は、環境、社会、経済が三本柱であるかのように言われていましたが今はそういう考え方はしません。有名な「SDGsウェディングケーキ」の絵で示されているように、環境の秩序があるから社会秩序があるわけで、社会の秩序があるから経済活動ができるんです。

コロナ禍もそうですよね、従来の環境が壊れるから社会が壊れ、経済活動に影響していく。この3つが並列なのとウェディングケーキのようになっているのでは、世界観が全く違います。

森:

今回は、第30回のエコ×エネ・カフェのゲスト手島利夫先生も参加されていますが、先生は今も授業をしているのですか?

手島利夫さん:

SDGsの導入教育をオンラインでやっています 。授業では、私たちの世界が色々な人の努力の上で 世の中が成り立っているということを理解してもらい、 何らかの形でそこに参加したいという意識を持ってもらうことを大切にしています。また、自分なりの問題意識を持った子どもたちを育てるということが、教育の大きな役割だと思っています。

この間小学生から「あなたは教育者として、SDGs にかかわるどういう教育をしているのですか?」と聞かれました。 この質問が出るということは、大人に対して「僕たちは、あなたの言うことをそのまま鵜呑みにしてないよ」と思っているということですよね。そういう視点を持った子どもがいるのが素晴らしいと思いました。質問には「答えを教えるという今までの教育とは違う形で、悩みながらやっています」と答えました 。

川嶋:

今日のような話し合いが毎日頻繁に、世界中でできたら良いと思います。学校教育でも、知識の詰め込みではなく真剣に議論する場が持てないと未来が見えてきませんよね。

森:

グレタ・トゥーンベリさんのような怒れる若者ムーブメントや、「エコフォビア(環境恐怖症)」のように危機感を煽るやり方の是非もありますが、メッセージをどうやって発信していくのかという面で藤木キャップが気をつけていることはありますか?

藤木:

強制するのが好きではないので、納得してやってもらうということを大切にしています。そういう意味では「自然ってすごく大事なんだ」と感じてもらうことが原点なのかな。

危機感を煽るネガティブメッセージも、環境に関心が向いてない人たちにとっては必要なのかとは思います。ただそれも鵜呑みにしないということが大事で、それをきっかけに調べたり考えたりしてもらうことがすごく大事だと思います。

川嶋:

僕は、違和感を持つことが大切だと思っています。違和感を感じられない、「これは変だ」と口を出せない社会は恐ろしいですよね。

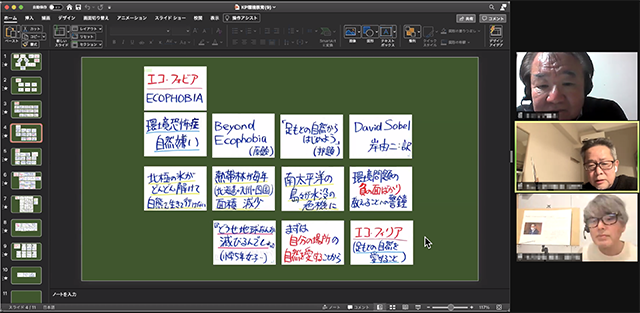

「エコフォビア」とは環境恐怖症や自然嫌いと訳されますが、元々、岸由二さんが訳した『足もとの自然から始めよう』という本で紹介されていた言葉です。この本の原題は『Beyond Ecophobia』、氷が溶けて島が水没するとか熱帯雨林がなくなって動物が死ぬとか、環境問題の負の面ばかりを教えることに対する警鐘として使われた言葉が「エコフォビア」です。

そうではなくて、子どもには年齢に合った情報を与え、まず自分の足もとにある自然を愛そうという「エコフィリア」の考え方が大切だと岸さんは言っています。

脅しをかける環境教育ではなくて 「持続可能な世界へ行こうよ!こうすればできるんだよ!」と言い続けるのが僕の役割だと思っています。一方で、脅さなければいけない役割の人もいると思います。

あわせて読みたい

-

- 「ほんとはもっと甘えたい…」その気持ちがカクテルに。昨年即完の「BAR グラスとコトバ」第2弾が渋谷で開催

- 2024年にSNSで話題となった「BAR グラスとコトバ」が今年も渋谷に登場する。2025年5月2日から13日(火)まで…

- (Walkerplus)[イベント]

-

- 富裕層が選ぶのは分譲or賃貸? ”一生に一度”に縛られない秘訣は「金融リテラシー」

- メンタルブロックに制限されない――。元ゴールドマン・サックス マネージング・ディレクターの田中渓氏が熟…

- (All About)[生物多様性]

-

- 見頃を迎えたブルー一色のネモフィラの花畑、和カフェ、レトロ建築をめぐる茨城旅へ

- 一面ブルーに丘を埋め尽くすネモフィラの花畑の美しさをこの目で見てみたいと思うなら、茨城県ひたちなか…

- (ことりっぷ)[自然]

-

- 【魚座】12星座占い 5月前半運勢 ふとした会話やSNSの情報が運気アップのヒントに!

- 魚座5月1日(木)〜15日(木)の全体運2月19日〜3月20日生まれ 5月前半の魚座さんは、ふとした情報が運気…

- (CREA WEB)[CSR]

-

- 顔から頭皮までこれ1台でケア。お風呂でも使えるパナソニック「バイタリフトブラシ」

- 顔から頭皮までこれ1台でケア。お風呂でも使えるパナソニック「バイタリフトブラシ」Image: Amazon.co.jp …

- (Gizmodo Japan)[環境マネジメント]

-

- 板橋・中央図書館で「世界の子どもの本展」 翻訳家によるおはなし会も

- 板橋区立中央図書館(板橋区常盤台4)で5月1日、「世界の子ども本展−国際アンデルセン賞とIBBYオナーリス…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[環境教育]

-

- 雲取山に「五十人平野営場」 都が整備、太陽光発電などで環境に配慮

- 東京都内の最高峰・雲取山(2017メートル)に「五十人平野営場」(奥多摩町)が4月29日にオープンした。場…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然エネルギー]

-

- シンプルで飽きの来ないデザイン!【シチズン】の腕時計がAmazonにて登場!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[エコ,エネルギー,発電]

-

- 【アディダス】毎日履ける軽量設計!長時間歩行も快適なスニーカーがAmazonで販売中!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[リサイクル]

-

- 浜松・篠原町にビンテージ家具と雑貨のセレクトショップ 一点物300点

- ビンテージ家具と雑貨のセレクトショップ「UNITORA(ウニトラ)」が4月12日、浜松市中央区篠原町にオープ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[リユース]

-

- 先進国ほど使い捨て。再生プラスチック使用の割合はたった9.5%

- 先進国ほど使い捨て。再生プラスチック使用の割合はたった9.5%Image: Shutterstock 数十年かけてできなか…

- (Gizmodo Japan)[ゴミ問題]

-

- 金沢らしい「文化まちづくり」を議論するフォーラム開催へ

- 金沢のまちづくりを議論する「趣都フォーラム2025『金沢における次世代文化まちづくり』」が5月17日、金沢…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[NPO・NGO]

-

- 米原で「伊吹山植生復元プロジェクト」イベント 地球環境を自分事に

- 伊吹山植生復元プロジェクトイベント「I am earth(アイアムアース)~伊吹山の未来を考えることは地球の…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[環境問題]

-

- 必要な機能を凝縮したスタイリッシュなデザイン!どんなシーンにもマッチする【カシオ】の腕時計がAmazonで販売中‼

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[再エネ]

-

- 部屋干し派必見、生乾きを逃さない衣類乾燥除湿機!カビ対策を強化した、三菱電機「サラリ」3モデル

- 三菱電機は、衣類乾燥除湿機の新製品として「サラリPro」MJ-PV250YX、「サラリ」MJ-P180YX、MJ-M120YXの3…

- (GetNavi web)[地球温暖化]

-

- パワハラをポジティブに受け取るってどういうこと…!?予想の斜め上をいくポジティブ精神に拍手喝采!【作者インタビュー】

- 「お荷物」とは…幸せを届ける大切な存在 / 画像提供:コハラモトシ(@kohara_motoshi)「オレは帰るから残り…

- (Walkerplus)[ダイバーシティ]

-

- 第41回エコ×エネ・カフェ『「ローカルファーストが日本を変える」~地域からはじまるサステナブルな社会~』

- 2022年11月28日(月)、第41回エコ×エネ・カフェ『「ローカルファーストが日本を変える」~地域からはじま…

- (緑のgoo編集部)[エコ×エネ・カフェ]

-

- 第46回 エコ×エネ・カフェ『「エネルギーの今とこれからを考える」~あなたはどんな未来をつくりますか?~』(後編)

- ゲスト講師に小島舞さんを招き、「エネルギーの今とこれから」をテーマに、エコロジーとエネルギーのバラ…

- (緑のgoo編集部)[緑のgoo編集部]