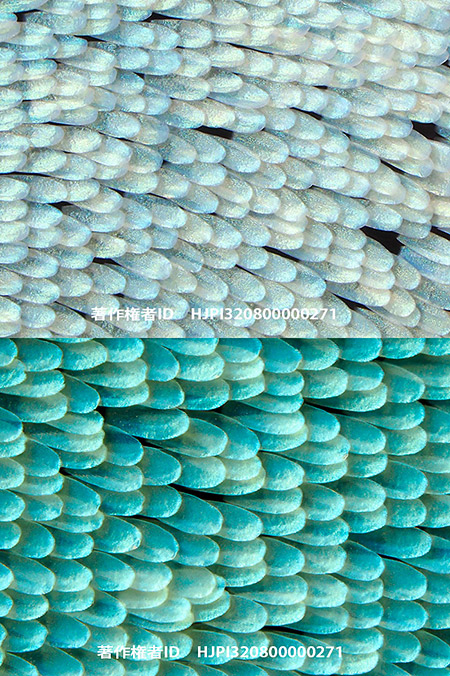

ルリアゲハの鱗粉 Wing scales of Papilio sosia

2016年04月29日

アフリカには ニレウスルリアゲハ ( Papilio nireus)群のアゲハが何種かいる。非常に近縁で、

ソシアルリアゲハ Papilio sosiaとニレウスルリアゲハなどは、青帯が細いか太いかぐらいの違いしかない。nireus種群はいずれも青く輝く美しいチョウである。

このグループの鱗粉について、なんでも最新LEDと同じような構造をしているというような話をネットで見たので、調べて見たらこのチョウ鱗粉についていくつもの論文があった。

Variable multilayer reflection together with long-pass filtering pigment determines the wing coloration of

papilionid butterflies of the nireus group

Bio-inspired Plasmonic Nanoarchitectured Hybrid System Towards Enhanced Far Red-to-Near Infrared Solar Photocatalysis

Bi-functional photonic structure in the Papilio nireus

ほんのちょっとだけ拾い読みをしてみた、ぼくの英語力では難しいし、そもそも学術用語を知らないので・・・。

ニレウスルリアゲハ群の鮮やかな青帯は鱗粉が多層膜構造で、表面の膜の下の薄層が青色の反射板として機能しているという。表面の膜には色素があり、その色素がロングパスフィルターとして作用する格子を形成しているのだそうだ(フォトニック結晶)。鱗粉の構造が構造色でできる幻の色に色素が絡んで作られた色のようだ(ほとんどがそうなのかもしれない)。格子構造の部分で入ってきた光が全方向に反射されるらしい(拡散反射板)。この構造が最新LEDのものと同じらしい。

しかも、近紫外から近赤外までの光を効率よく集められるらしい。この構造を使って、太陽光の電気変換効率を飛躍的に高めることが可能になるかもしれないという。関係ないかもしれないが、論文に貼付された鱗粉の表面の反射スペクトルは340nm(紫外)、500nm(青緑)にピークがあり近赤外域でも急上昇していた。いろんな可能性のある構造のようだ。近赤外はチョウの体温調節に役立つかもしれないというようなことも記されていた。

この鱗粉の写真を深度合成で撮って見た。面白かったのはカメラのWBをオートにすると上の写真のように写り、太陽光にすると、下の写真のように青色がでることだ(5200KのLED使用)。今まで撮った鱗粉でこれほどまでにカラーバランスが異なることはなかったと思う。鱗粉の構造に関係があるかもしれない。

- 関連タグ

- チョウ

お知らせ

NEW

- Facebook ツイッター

- 生きもの写真リトルリーグ2024開催。応募期間は終了しました。8月3日10時より、小諸高原美術館で本選と生き物サミットが開催されます。一般の方の入場大歓迎です

- 最新刊「不思議の虫ナナフシ」 2024年5月1日に発売となります。

- 過去の小諸日記20年前6月 15年前6月

- 「ファーブル昆虫記 誰も知らなかった楽しみ方」伊地知 英信 さんとの共著。6月2日発売

- ストックフォト 「海野和男の昆虫の世界 | 写真の森 フォレスト」

単行本

- 養老孟司さんとの初のコラボ絵本虫っておもしろい全6冊が完結しました。最新刊はどうなるの?虫がいなくなったらとここがすごいぞ! 虫のびっくり力

- 「世界で一番美しい甲虫図鑑」。 福井 敬貴さんと法師人 響サンとの共著。見応えあります。

- 蝶が来る庭: バタフライガーデンのすすめ好評発売中

- 「ダマして生き延びる」。擬態の不思議を話し言葉でわかりやすく語った本は5月末発売。

- 「世界で一番美しい蝶図鑑」図鑑とのタイトルですが、英語タイトルは、The most beautiful photographs of butterflies という写真集的な本。A4変形大判160ページ、見開きに1枚から4枚の写真で構成、見応えのある本です。解説、英名、学名、写真撮影地、カメラなどの情報も満載です。

- 「世界で最も美しい蝶は何か 増補新版」が発売されました。売り切れ中の前版を大幅改訂したもので、昨年の成果が盛り込まれています

- 養老孟司さんとの本、「虫は人の鏡 擬態の解剖学」好評発売中。読み応え十分です

- 「珍虫奇虫図鑑」2020年1月に発売されました

- デジタルカメラで昆虫観察が発売になりました。

- 増補改訂新版 身近な昆虫識別図鑑が発売になりました。

- アゲハチョウの世界: その進化と多様性好評発売中。読み応えのある本です

- 虫の目になってみた: たのしい昆虫行動学入門 発売中

- 超拡大で虫と植物と鉱物を撮る発売中。自然科学写真協会の若手を中心に14名で制作した本です。

- 14歳の世渡り術シリーズ、昆虫たちの世渡り術 発売中

- 「海野和男の蝶撮影テクニック」。12/8発売

- 写真集自然のだまし絵 昆虫の擬態45年間の集大成です。写真約400点。学名索引あり。

- 世界のカマキリ観察図鑑

- フィールドガイド 身近な昆虫識別図鑑

- 海野和男の昆虫撮影テクニック 増補改訂版

- 「昆虫 ―里山に飛翔する生き物たち―」

- 昆虫顔面図鑑 文庫版が出版されました。内容は普通版とほぼ同じ。定価は864円

キンドル版

連載

WEB

- M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS で撮る昆虫写真が公開されています

- M.zuiko digital 100−400のファーストインプレッション動画が公開されています

- オリンパスギャラリーSSP有志写真展でトークを行いました

- CP+2022 のトークショー「OM SYSTEMで撮る~昆虫写真の世界」。が公開されています。最新のOM-1の話からはじまりますが、中ばんから後半は40年間の写真とお話しです。

- OM-D E-M1Xで撮る昆虫写真が公開されました

- TG-4 ボルネオ撮影記

- 写真で伝えたいこと海野和男TOP

リンク

◎過去の小諸日記

海野和男写真事務所へのご連絡、小諸日記へのご意見

プロフィールページのアドレスへ

掲載情報の著作権は海野和男写真事務所に帰属します。

Copyright(C) 2025 UNNO PHOTO OFFICE All Rights Reserved.