「とにかく日本は家族主義」“一人っ子、配偶者なし、子なし”の文筆家・門賀美央子さんが「どう老いるべきか」に向き合わざるをえない理由

エッセイ集『老い方がわからない』(双葉社)が共感を呼んでいる。老害にならず、若さにしがみつかず、「年齢以上の価値を持つ老人」になるにはどうしたらいいのか? 著者の門賀美央子さんは現在50代、執筆への思いとこれまでのことを聞いた。

私たちはもう誰からもケアしてもらえない

――タイトルを目にして、思わず書店で立ち止まりました。「うん、まさに!」と。私はもうじき50歳、老後はまだ先だけれど、「老い」は毎日のように感じます。正直、先行きは不安だらけ。本書を読み入りました。

門賀 ありがとうございます。まえがきにも書きましたが、私は「一人っ子、配偶者なし、子なし」でフリーライター。いまポックリ逝ったら後始末が大変だろうという思いがありました。日本という国は「会社員、既婚、子どもあり」がスタンダード。つまり、私はどれひとつとしてかすっていない(笑)。世の中の制度が基本的に「ケアしてくれる誰か」がいることを前提に設計されているから、私には「世間の常識」が当てはまりにくい。

――なので、どう老いていくべきかご自身で考えた、と。

門賀 本書を書くにあたって国や各省庁のホームページをいろいろと読んだのですが、いつまでも「元気で働ける人」しか要らないんだろう、という思いになったんです。そうでない人は、早く死んでほしいというのが本音ではないかと。もちろん露骨にそう書いてあるわけじゃないけど、議論の方向性を見れば明らか。

ただ、露骨にしてくるのは団塊ジュニア世代が定年退職する頃と思っていたので、高額療養費制度の上限額の引き上げを言い出してきたのには驚きました。

――政府はいったん見送って、秋までに再検討するとしています。

門賀 経団連の次の会長、日本生命保険の会長なんですよ(※2025年5月に就任予定)。これまでも議論はあったとはいえ、このタイミングで高額療養費の見直しを言い出すというのは、政府は医療保険に関してアメリカ的な社会にしたいんだろう、と。どんどん頼れない国になっていく。

――私も団塊ジュニアなのですが、「私たちはもう誰からもケアしてもらえない」という一文には、やはり恐怖を感じました。

介護保険サービスがジリ貧一方の環境下、長期間にわたる親の介護を覚悟しなければならない。けれども少子化により自分たちを介護してくれる層はほとんどいない。(中略)人口ピラミッドを見れば日本社会が“二十一世紀老人”を支えられなくなるのは一目瞭然である。(『老い方がわからない』まえがきより)

門賀 みんなが「薄目で見てきた現実」ですよね。日本ってまだ幻想を持っているように思うんです。20代から40代ぐらいが社会のボリュームゾーンであるといったような気分で社会がいる。実際はそんなことないのに。一方で「老人は優遇されている」という話がよく出ます。老人世代を叩いて、福祉をどんどん削っていったら、私たちの未来はどうなるのかと。団塊ジュニア世代は老人になればなるほど必ず貧困になっていくと思っています。

――そんな社会の中、なるたけ老害にならず、「年相応の分別と年齢以上の価値を持つ老人」にどうやったらなれるだろうか……と自問自答していくのが本書です。暗い状況をはっきり描きながら、暗い気持ちにならずに読める筆致が素敵でした。

門賀 話が沈鬱な方向に行くと、自分の中でツッコミが入るんです(笑)。

――そんな暗い話ばかりしてどないすんねん、的な?(笑)

門賀 そう(笑)。暗く、重くならないように書こうと気をつけているわけではなく、私が書くとどうやってもあまり暗くならないんですよ。根っこがやっぱりボケとツッコミというか、大阪育ちですから。

年をとればとるほど住宅が借りづらくなる、とは仄聞していた。(中略)「あら、あなた賃貸なの? 賃貸は年をとると大変みたいねえ、おーほっほっほ」とマウントを取られたこともある。だが、今度会ったら取り返してやりたい。「あら、あなた持ち家なの? 持ち家は持ち家で年をとると大変みたいねえ、おーほっほっほ」と。(『老い方がわからない』133ページ)

老いのロールモデルはミス・マープルと篠田桃紅

――大阪は平野区のご出身だそうですね。

門賀 20代の終わり頃までいました。大阪で生まれ育って、就職も大阪で。

――それがまたどうして東京でライターに?

門賀 当時はインターネット黎明期、2000年ぐらいの頃。私はお化けや幻想文学の類いが大好きなんですが、ネットを通じて同好の士というか仲間ができたんです。知り合いが何人か東京にできたことで、「一度は東京で働いてみるのもいいかな……」なんて思って引っ越しをして。その後しばらくはコンサル関係の仕事をしてたんですが、どうにもつまらなかった(笑)。そんなとき、素人が書評を書けるメディアに投稿していたら読んでくださった編集の方が、「書いてみないか」と声をかけてくれたんです。

――35歳でライターとして独立される。書評のお仕事は今も大事にされているようですが、もともと本好きの子どもでしたか。

門賀 そうですね、昼休みにドッジボールするぐらいなら本を読んでいたかった。小学生の頃は民話や童話のほか、児童書のファンタジーや怪談をよく読んでいました。高学年ぐらいからは文学作品や大人向けの一般小説、ちょうど黎明期だったライトノベルなどを読み始めましたが、あいかわらず幻想怪奇系の作品が中心でした。

――『老い方がわからない』の中では、老いのロールモデルのひとりとして、アガサ・クリスティが生んだ名探偵のひとり、ミス・マープルを挙げられていたのも印象的です。そして107歳で亡くなった、美術家で随筆家の篠田桃紅も。

門賀 桃紅先生はもう、野球好きの少年が大谷翔平を見るような憧れの距離感ですね。亡くなられる寸前でもお美しくて、作品に対する情熱を失わなかった。そして何より、最晩年まで独居できるだけの体力と知力を保たれたのがすごいですよねえ、並の生き方じゃない。

桃紅先生は(自由という言葉を ※白央追記)そのまま読み下して「自らに由る」、つまり自分に従う、自分に頼ることと解釈している。(中略)目の前の霧が晴れたような気がした。そうだ。そうなのだ。自由に生きるとは無軌道に突き進むことではない。自分の心に従い、自分を杖として人生を歩むことなのだ。(『老い方がわからない』26〜27ページ)

――現在門賀さんもひとり暮らしで、横須賀にお住まいと本書にあります。横須賀を選ばれたのには理由が?

門賀 住んでいた都内のアパートが東日本大震災で不具合が生じまして、Facebookに「引っ越しを考えている」と書いたんですよ。そしたら思いがけず「親が住んでいたうちの実家、どうです?」なんて声をかけてくださった方があって。住んでみたら、私にとっては大変住みやすい土地でした。都市機能は揃っていて、文化施設もまあまあ整い、都内のどのエリアにも90分以内で行ける。そして地場の食材が抜群においしい。

――本書ではそこから「高齢者と住まい探し」の問題にも具体的に触れられていきます。賃貸と持ち家の住宅事情、公営住宅、地域格差、保証人問題……NPO法人「身寄りなし問題研究会」代表・須貝秀昭氏へのインタビューには「老いる前に知っておきたいこと」がギッシリでした。「おひとりさまを許せる社会に」という言葉には、共感しかありません。

門賀 横須賀という場所は元々軍港で、その周辺産業で働いた労働者が多く住んでいるので独居老人も多いんです。「身寄りなし問題」、そして死後対応を自治体としてどうするのか、ということに積極的に取り組んでいることを後から知りました。横須賀方式なんて呼ばれているんですが(※)。

※横須賀市によるエンディングプラン・サポート事業

ひとり暮らしで身寄りがなく、経済的に余裕がない高齢者などを対象に、健康なうちに市が葬儀や納骨先の希望を聞き、本人と葬儀社の間で契約を結ばせるもの。市は定期的に利用者を訪問、納骨まで見届ける。費用は事前支払い。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2610/syuukatusien/endingplan-support.html

――私もひとりっ子なので、死後対応は「してくれる人がいない」になりかねない。死後もですが、入院手続きや保険対応などの問題もありますね。

門賀 兄弟がいる人は、甥や姪がいればなんとかなる確率は上がります。でもひとりっ子って、本当に肉親がいなくなる。いたとしても、いとこ。けれどもし100歳まで生きてしまったら、いとこが生きているかどうか。いとこの子となると法律上「親族」ではあるのですが、法的な代理人の要件からは外れがちなんですよ。三親等までのことがなんでも多いから。保険の受取人だと原則二親等、三親等でも保険会社と事前交渉しておけば特例で認めてもらえることもあるけれど、そこは相談ですね。とにかく日本は家族主義。

現代社会を生きづらくしているのは自己責任論

――老いていく上で「迷惑をかけない」を重視し過ぎないように、的なことを語られているのも印象的です。

門賀 もちろん迷惑をかけないよう心がけるのはいいことだし、重要なこと。だけど老いてくれば何かしらで必ず誰かに世話になり、迷惑もかけるようになる。まずは迷惑をかけないで生きるのは無理と自覚しようよ、と。「人に迷惑をかけてはならない」に固執し過ぎて、ひとりで頑張って頑張った結果、最終的に大迷惑につながるケースもあります。また、「迷惑をかけない」という規範は自己責任論にもつながっていく。

――デジタルデバイド(ITを利用できる環境やスキルの違いによって生じる格差のこと)の話も本書に出てきますが、世の進歩についていけないと迷惑をかける、情報弱者は努力が足りない、自己責任だ……といった風潮もあります。

門賀 分からなければ調べて覚えてついてくればいい、みたいな考え方をする人が多いですよね。私は現代社会を生きづらくしているのはこうした自己責任論だとも思うんですよ。努力を超えたところでどうしようもないことが、老いれば必ず出てくる。

たとえば指の静脈認証なんて、年をとると血流が悪くなって反応しにくくもなるし、加齢によって手が震えてしまう人にフリック入力はむずかしい。世の中って、フィジカルな問題の無い人を中心に置いた設計がされているけれど、これからは圧倒的に老人が増えていくっていうのに、本当にそれで大丈夫なのか。何も考えられていないですよね。

――結局、老年をサバイバルするには「コミュニケーション強者」であれ、つながりを大事に、と結ばれますね。

門賀 そう書きつつも私、なんでもひとりで行動するのが好きだから困ってしまう(笑)。この場合の「つながり」というのは心のつながりじゃなく、住んでいる地域社会とのつながりのこと。近くの交番に自分の今の状況を伝えておく、なんて大事ですよ。地域のボランティア活動に参加する方もいる。その中で最終的に残るのは、自然にできたつながりでしょうね。老いるほどそういうつながりが、自分を支える地盤にもなっていく。

――現在は「繋がり方がわからない」と題して、出版社のサイトで連載をされていますね。リード文にある「孤独は不幸じゃないけれど、孤立は不幸の呼び水となる。いかに孤立を回避して、孤独でも幸せな老後を送るためにはどうしたら良いのか」という言葉も心に残りました。

門賀 何に幸せを感じるかは人それぞれです。集団生活がどうしても苦痛な人間だっている。だからこそ、人生の一オプションに過ぎない「孤独」を誰憚ることなく、気兼ねなく選べる社会であってほしいと思いますし、そうなるよう微力ながら当事者目線で発信していきたいと思っています。

門賀美央子(もんが・みおこ)

1971年大阪府生まれ。文筆家。主な著書に『ときめく妖怪図鑑』(山と溪谷社)、『文豪の死に様』(誠文堂新光社)、『死に方がわからない』(双葉文庫)など。座右の銘は「人間万事塞翁が馬」、好きな言葉は「果報は寝て待て」。

●聞き手

白央篤司(はくおう・あつし)

1975年東京都生まれ。フードライター、コラムニスト。主な著書に『自炊力』(光文社新書)、『台所をひらく』(大和書房)、『はじめての胃もたれ』(太田出版)など。座右の銘は「自給自養」、好きな言葉は「縁は異なもの」。

文=白央篤司

撮影=平松市聖

あわせて読みたい

-

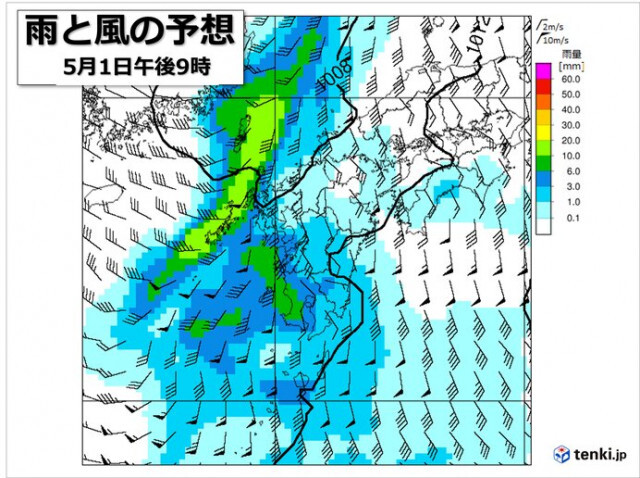

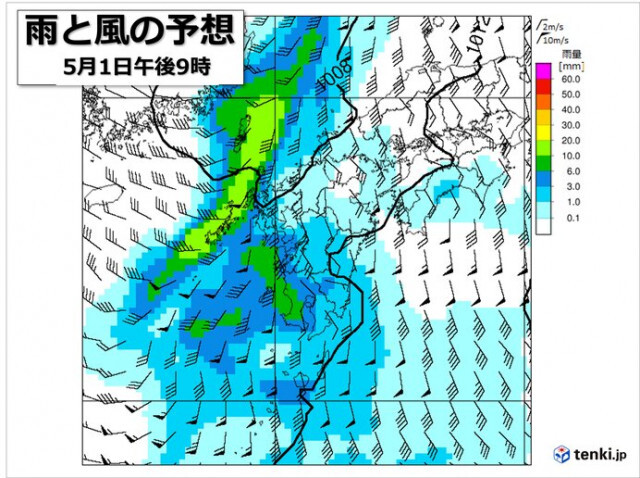

- 1日〜2日は全国的に気圧が急降下 頭痛や肩こりなど注意 早めの対策を

- 今日5月1日〜明日2日にかけては低気圧が日本付近を通過するため、広い範囲で気圧が急降下しそうです。頭痛…

- (tenki.jp)[LOHAS]

-

- 見頃を迎えたブルー一色のネモフィラの花畑、和カフェ、レトロ建築をめぐる茨城旅へ

- 一面ブルーに丘を埋め尽くすネモフィラの花畑の美しさをこの目で見てみたいと思うなら、茨城県ひたちなか…

- (ことりっぷ)[スローライフ]

-

- 【いて座】2025年5月の運勢! 占い師・夜風の「タロット占い」

- 2025年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風…

- (All About)[自然化粧品]

-

- 深谷に絵本専門店「木いちご館」 絵本の魅力広げ、カフェメニューも

- 絵本専門店「木いちご館」(深谷市上野台、TEL 048-580-5015)が4月18日、深谷ビッグタートル近くの住宅地…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ボランティア]

-

- 先進国ほど使い捨て。再生プラスチック使用の割合はたった9.5%

- 先進国ほど使い捨て。再生プラスチック使用の割合はたった9.5%Image: Shutterstock 数十年かけてできなか…

- (Gizmodo Japan)[ゴミ問題]

-

- 宇都宮で音楽ライブイベント「奏」 アマチュア音楽支援のNPOが主催

- アマチュア音楽を愛する人を応援するNPO法人「奏(かなで)」(宇都宮市富士見ヶ丘2)が主催するライブ「…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[NPO・NGO]

-

- 1日夜の九州は局地的に激しい雨 ゴールデンウィーク後半は天気変化早く、汗ばむ日も

- 今日1日、九州は大気の状態が不安定で、夜を中心に局地的に雷を伴い激しい雨が降る見込みです。明日2日明…

- (tenki.jp)[健康]

-

- 名古屋栄三越の美術画廊でセル画展 サブカルチャーアート切り口の新企画

- 昭和・平成で人気を博したアニメのセル画を集めた「サブカルチャーアートの世界 セル画展」が4月30日、名…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都]

-

- 平塚で年齢や障害の有無を超えたアーティストたちの展覧会

- アート展「嬉々!!の Flower Carnival」が現在、平塚のギャラリーカフェ「嬉々(キキ)!!CREATIVE GALL…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[神奈川県]

-

- 高崎「BBQビアガーデン」オープン 全席テント、手ぶらでアウトドア

- 高崎駅ビル「高崎モントレー」(高崎市八島町)の4月16日、「URBAN EARTH BBQ(アーバンアースバーベキュ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[大阪府]

-

- 5月1日の月が教えてくれるヒント 新茶をいただく

- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと12日。 風薫る5月になりました。立…

- (CREA WEB)[CREA WEB]

-

- 災害の備えは「防災バッグ」から始めるのも手!災害時に役立つ30アイテムが入った、防災士監修のセット

- 大規模災害は、ひとたび発生すれば、これまでの穏やかで普通の日常を簡単に破壊してしまう。災害の怖いと…

- (GetNavi web)[いざというときのお役立ち]

-

- 飯田に「信州飯田アルプス食堂」 信州福味鶏など地元食材メニューを看板に

- 飲食店「信州飯田アルプス食堂」(飯田市中央通り3)が4月29日にオープンする。(飯田経済新聞) 長野県産…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東日本大震災]

キーワードからさがす

Copyright (c) Bungeishunju ltd. All Rights Reserved.