立地や店構えが個性的な全国の本屋さん12選。農場や森の中、スクールバスも!?

全国にはたくさんの本屋さんがあり、多様化している。大型書店とはまた違うセレクトだったり、何かのジャンルに特化していたり、立地が独特だったり、店構えが本屋さんの域を超えていたり。

実際に足を運べば何かに出合える、それは本だけでないかもしれない。知れば行ってみたくなる、そんな本屋さんたち。

そこで北は北海道から南は沖縄まで、ローカルにあり、特徴のある本屋12店をお届けする。

〈小鳩書房〉(長沼町)「岩波少年文庫」のみを取り扱う本屋2023年に北海道・夕張郡長沼町の農場にオープンした「岩波少年文庫」のみを取り扱う本屋。世界の古典文学シリーズが古本、新刊問わず並ぶ古民家は、北海道の雄大な山々と夕張川を背にして、見渡す限りなにもない土地に建つ。

小鳩書房の鍵がかかった扉を開けるには、まず農場内にひっそりと佇むこの小さな小屋で鍵を受け取ろう。

敷地内でハーブ農家を営む店主の柴田翔太さんが本屋を始めたのは、数年前に祖父の本棚から見つけた古い岩波少年文庫の巻末にあった「岩波少年文庫発刊に際して(1950年)」という文章に感銘を受けたことがきっかけだった。

「世界でいちばん岩波少年文庫が揃う書店」を標榜する同店だが、コロカルで連載を持つ來嶋路子さんの『家の庭』など、地元作家のリトルプレスの取り扱いも。

小鳩書房に入るには、まず農場内にある小屋で鍵を受け取る。来店者が自身で鍵を開け、誰にも干渉されずひとりで本を選ぶ、自分だけの時間を過ごすことができるようになっているのだ。ここへ来てから帰路に着くまでのすべてが「1冊の本を買った体験」として来店者に刻まれそうだ。

information

小鳩書房

住所:北海道夕張郡長沼町東5線北18 白銀荘農場内

営業時間:13:00〜17:00

営業日:土・日・月曜(白銀荘の営業日と連動)

Instagram:@kobato_shobou

青森県八戸市〈八戸ブックセンター〉は、2016年の立ち上げ時にブックコーディネーター・内沼晋太郎さんをディレクターに迎えてオープンした、全国的に珍しい市営の本屋。「本のまち八戸」を推進する拠点として「本を読む人を増やす」「本を書く人を増やす」「本でまちを盛り上げる」という3つのコンセプトを軸に運営されている。

「本のまち八戸」を表す「八」の字のロゴが外からも大きく見える。(photo:高橋宗正)

民間の本屋が扱いにくい、売れ筋ではないがいま読んでほしい本を揃え、市内の近隣書店と品揃えをすみ分けるなど、公共施設ならではの強みを生かしている。

おもしろいのは「読書会ルーム」や「カンヅメブース」の存在。読書会を開催したり、おこもりで執筆作業もできたりするというから、市民活動の強い味方になっているようだ。

「暮らしと絵本」や、「知へのいざない」など、テーマに沿ってセレクトされた書籍が並ぶ。(photo:高橋宗正)

毎年主宰している「本のまち八戸ブックフェス」では、市内の本屋や飲食店が出店。トークショーや作家のサイン会などのイベントを通して、本を中心とした市内のコミュニティづくりを担っている。

information

八戸ブックセンター

住所:青森県八戸市六日町16-2 Garden Terrace 1階

TEL:0178-20-8368

営業時間:10:00〜20:00(日曜・祝日は10:00〜19:00)

定休日:火曜(祝日の場合はその翌平日)、1/1、および12/29〜31

Web:八戸ブックセンター

Instagram:@hachibookcenter

横浜市の丘陵地にある公営住宅「若葉台団地」には「団地の本屋」がある。もともとあった新刊書店が5年ほど前に閉店してしまったことなどをきっかけに、新しい団地の本屋のかたちを模索しようと、店主・三田修平さんの住まいでもあるこの地で2022年にスタートした。

お店があるのは、団地の商店街。老若男女が立ち寄りやすい開放的な雰囲気だ。

本屋を日常使いする近隣住民と、お店を目指して訪れる本好き。ふたつの客層がどちらも楽しめるように、雑誌や実用書、ベストセラー本から、リトルプレス、古本まで幅広いラインナップを揃えている。

ともすれば情報が偏ってしまう団地という閉じた環境のなかで、「世界との接点としての本屋」であること、そしてこの本屋があることが住民のシビックプライドにもつながればという思いがあるという。

子ども用の絵本から店主おすすめのローカル本『国道16号線』(柳瀬博一)まで、幅広い世代が楽しめるラインナップ。

ドリンクカウンターのある店内では、お気に入りの1冊を持ち寄ってお酒とともにお喋りを楽しむ「BOOK SNACK」という楽しそうなイベントも定期的に開催中。

information

BOOK STAND若葉台

住所:神奈川県横浜市旭区若葉台3-5-1

TEL:070-8532-3643

営業時間:10:00〜18:00

定休日:火曜(そのほか臨時休業あり。詳細はSNSをチェック)

Instagram:@bookstand_wakabadai

X:@BOOKSTANDWAKABA

東京・駒沢にある書店〈SNOW SHOVELING Books & Dialogue〉は、全国を廻る「移動本屋」の顔も持っている。深いグリーンのバンに詰め込まれたのは、村上春樹作品やアメリカ文学、60年代のカウンターカルチャーに関する書籍など。

移動本屋の次の行き先など、最新情報はSNSで動向を追って。「BOOK IS POWER!」という熱いメッセージとともに次に現れるのは、あなたの住むまちかも。

駒沢の店舗でもブッククラブ(読書会)の開催や店頭での何気ない会話を通じて、本好きのコミュニティをつくってきた店主の中村秀一さん。移動本屋をはじめた理由のひとつは、「人(お客さん)に会いに行ける」こと。

元移動図書館だった中古の車両を、店主が自らペイントして蘇らせた。

まちやお客さんが支えることでその場にいつまでも存在し続ける「持続性」。そして、カフェや集会所など書店以上の機能を持つ「拡張性」。ローカルな書店に求められる役割も、全国を駆け抜けるなかで見えてきた。

今秋は青森から東北地方を南下予定。「移動本屋に来て欲しい」という全国の書店やお店からのリクエストも受付中とのことで、ピンと来た人はSNSなどをチェックしてみては。

information

SNOW SHOVELING Books & Dialogue(スノーショベリング ブックス アンド ダイアログ)

※実店舗の情報。移動本屋の情報はSNSを参照。

住所:東京都世田谷区深沢4-35-7 2F

TEL:03-6432-3468

営業時間:13:00〜18:00

定休日:火・水曜

Web:SNOW SHOVELING Books & Dialogue

Instagram:店舗 @snow_shoveling移動販売 @snowshovelingbooks_on_the_road

雄大な自然がすぐそばにある八ヶ岳の南麓。〈のほほんBOOKS&COFFEE〉は山暮らしの本を集めた本屋だ。「森の中でページをめくると一気に没入できる本」をテーマに、ジャンルレスにセレクトされている。

山小屋のような風貌のお店は、周囲の緑によく映える。書店を目指して、ドライブがてら周囲を散策する休日もいいかもしれない。

併設のカフェでは、オリジナルのブレンドコーヒー「のほほんブレンド」や、地元の専門店がつくるブラウニーなどもいただける。購入した本を片手に、窓の外の自然を眺めながら過ごす時間は格別だろう。

東京から移住した際、本をじっくりと選んだり、コーヒーを飲みつつ読書を楽しめたりする場所がなく、それなら自分たちでつくってみようと決めた店主の渡辺潤平さん。お店を起点に、周辺で観光や食事を楽しめる、そんな目的地になれる書店であること、そしてとにかく長く続けることを目指している。

日照時間が日本一といわれる北杜市。心地よい自然光が入ってくる店内は長時間滞在したくなる。

おすすめのローカル本は、『父のつくったものたち』(増満兼太郎)。地元北杜市在住の造形作家である著者が、彼の息子のために長年つくってきた品々が掲載されている心温まる1冊だ。

information

のほほん BOOKS&COFFEE

住所:山梨県北杜市大泉町西井出8240-8420

TEL:0551-45-9022

営業時間:10:00〜18:00

定休日:日・月曜

Web:のほほん BOOKS&COFFEE

Instagram:@nohohonbooks

X:@nohohonbooks

長野県松本市にある「栞日」は、インディペンデントマガジンをはじめとした独立系出版物をメインに取り扱う書店兼喫茶。JR松本駅から真っ直ぐに延びる「あがたの森通り」にあり、昔の家電販売店をリノベーションしたまちに溶け込むような風貌だ。このまちに出合い、県外から移住した店主の菊地徹さんが、ここで暮らし続けたいという思いでオープンさせた。

以前のお店の店名をそのまま残した店構えは、一瞬通り過ぎてしまいそうなほど通りに馴染んでいる。

古材などを活用してつくられた壁一面の本棚には、県内在住の編集デザインチームが発行する、長野県の地域探訪誌『涌出(わきいづ)』など、ここでしか出合えないユニークなローカル出版物が見つけられる。周辺には、中長期滞在ができる宿〈栞日INN〉や、運営を継承した地元銭湯〈菊の湯〉など、栞日を中心とした滞在エリアが既にできあがっているから、県外からも訪れやすい。

〈medicala〉(空間デザイナー東野唯史氏・華南子氏のユニット。現在は諏訪市で〈ReBuilding Center JAPAN〉を営む)がデザインとリノベーションを手がけた空間。

店名は「流れ続ける毎日に、そっと栞を差す日」のこと。その地域に暮らす人にとっての居場所のひとつになり、「まちの句読点」になることを目指している。

information

栞日(しおりび)

住所:長野県松本市深志3-7-8

TEL:0263-50-5967

営業時間:7:00〜20:00

定休日:水曜

Web:栞日

Instagram:@sioribi

大阪、北浜にある〈FOLK old book store〉は、〈谷口カレー〉が間借りする、スパイスの芳香漂う1階のカフェスペースを抜けた先、地下に広がるのが書店の空間だ。

地下の本屋は今年に入ってリニューアルしたばかり。所狭しと並んだ本棚のなかから、お気に入りの1冊を見つけたい。

漫画、イラストレーションに関連する本の品揃えに力を入れている。同店が最近出版した、5名の作家による「本」をテーマにした短編漫画集『キーホルダー』など、サブカルチャーを中心としたジャンルの本、雑貨、アート作品などが魅力だ。

知らず知らずのうちに本に触れてほしいという店主・吉村祥さんの思いのもと、イラストレーションや写真の展示、音楽ライブなども開催するなど、さまざまな人に来店の入り口を開いている。

書籍、漫画、雑誌、雑貨、何でもありで渾然一体としながらも、店主の審美眼で選ばれたものたちに次々と目移りしてしまう。

お店の隣には子ども用の絵本などを扱う「子どもの本屋ぽてと」も2021年に新しくオープン。大阪の文化発信の拠点のひとつとして、ますます幅広い世代に愛されていきそうだ。

information

FOLK old book store(フォークオールドブックストア)

住所:大阪府大阪市中央区平野町1-2-1 1F/BF

営業時間:火〜金曜13:00〜19:00 土・日13:00〜18:00

定休日:月曜

Web:FOLK old book store

Instagram:@folkoldbookstore

X:@FOLKbookstore

瀬戸内海に浮かぶ、香川県の小豆島。〈TUG BOOKS〉は、島に移住した元書店員・田山直樹さんが営んでいる。

島民たちが見ている等身大の小豆島が描かれた『おいでよ、小豆島』(平野公子と島民のみなさん)など、観光地としてではないリアルな小豆島の情報に出合える。

幼い子どもを持つ島の知り合いから、島外に買い物に出る際、船の時間の関係から絵本をゆっくり選んで見る時間がないという悩みを聞き、島の人が時間を気にせずゆっくりと本を選べる場所をつくりたいとオープンした。

文芸書や児童書から、人文・社会・自然科学書などの専門書、短歌、詩、リトルプレスなど、多くのジャンルを幅広く揃えるのは、本屋は「未知との出合いを届けられる場所」だという考えから。

移住前は都内の大型書店に勤めていた店主。日々多様なジャンルの本の品揃えに気を配り、陳列も入れ替えることで、いつ訪れても新しい発見があるよう心がけている。

読書会やZINE制作ワークショップも開催し、本を買うだけでなく、本を媒介として参加者が出会い、つながる地域の「情報のハブ」となることにも積極的だ。現在は島内の有志による島のZINE制作プロジェクトも進行中。

information

TUG BOOKS (タグブックス)

住所:香川県小豆郡土庄町淵崎甲1926

TEL:080-3883-1574

営業時間:金曜18:30〜21:00、土・日曜12:30〜18:00

定休日:月〜木曜

Instagram:@tugbooks_shodoshima

Note:tugbooks

●コロカル「小豆島日記」で紹介された記事はこちら

鳥取県湯梨浜町、東郷池のほとりにある〈汽水空港〉は、おもちゃ屋の倉庫を改装・増築した書店だ。「買う暮らし」から「つくる暮らし」への移行を望んでいた店主のモリテツヤさんは、「どこかの小さなまちで田畑をしながら本屋をやる」と決め、偶然辿り着いた鳥取を拠点にした。

シンプルに「本」と書かれた木の看板が目印。目の前には店名の由来にもなった汽水湖、東郷湖を臨む。

あらゆるジャンルの本を取り扱うが、最近は個人的な探究から文化人類学や形而上学、哲学の本がどんどん増えているのだとか。手づくりの本棚にはリトルプレスなども数多く並び、店内では定期的に行われるイベントやワークショップ用のカフェスペースもある。

古本、新刊、リトルプレスなどが並ぶ店内にあるカフェスペースでは、「モリコーラ」(自家製コーラ)などユニークなメニューもいただける。

最近では店の近くに開墾した土地の区画を無償で開放するなど、お金を介さない公共のあり方を模索中。新たな人やアイディアを受け入れ育む「気持ちのいい畑のような本屋」を目指している。

information

汽水空港(きすいくうこう)

住所:鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎434-18

営業時間:12:00〜19:00

定休日:水・木曜

Web:汽水空港

Instagram:@kisuikuko.mori

X:@kisuikuko

福岡市にあるアートブック専門の書店〈本屋青旗〉は2020年にオープン。地元出身の店主・川﨑雄平さんが作品集や写真集、アートブックや雑誌、ZINEなどをセレクトするだけでなく、関連する作家らの展示も開催している。

唐突に現れる真っ青な壁が〈青旗〉への入り口。階段を登った先にお店がある。

また店頭には、同店が自ら出版した本も並ぶ。国内外のデザイナーたちに彼らにとってのスペシャルな1冊を尋ね、彼らが「どのように」アートブックを読んでいるかを紹介した『THE BOOK CHOOSES 01』は、そのうちの1冊だ。

ギャラリースペースのような店内には、アートワークが映える表紙が並ぶ。ビジュアルから直感的に本を選ぶのも楽しい。

今年6月、太宰府天満宮で福岡初開催となったアートブックフェア「Pages | Fukuoka Art Book Fair」も同店を含めたメンバーで企画・運営された。アジアをはじめ世界とのつながりを見せるアートブックの世界で、今後ますますその動きに注目したい書店だ。

information

本屋青旗(ほんやあおはた)

住所:福岡県福岡市中央区薬院3-7-15 2F

営業時間:12:00〜19:00

定休日:水曜

Web:本屋青旗

Instagram:@aohatabooks

「暮らしの本屋」をテーマに選書する〈MINOU BOOKS久留米〉。9年前、福岡県うきは市に1号店をオープンして以来、昔から文化的な交流が盛んな地域同士だった同じ筑後川流域の久留米市に、2号店として開店した。

レンガの外壁とガラス窓の〈MINOU BOOKS〉ロゴが目印。近隣の人に声をかけ、店頭の軒先で古本市を開催することもあるそう。

地域の食や文化を反映しているという本棚には、衣食住といった生活の本から、歴史・文化、思想・哲学、政治・社会、子ども本のほか、最近ではフェミニズム関連本も多く並んでいる。

店内には喫茶席もあるほか、書籍の著者を招いてのトークイベントや読書会、ワークショップなどのイベントも定期的に開催している。

店主の石井勇さんは、ローカル書店としてその土地の風土、食物、人々の気風、話し言葉など、その場でしか得られないものごとを反映させることをモットーに店づくりをしている。久留米市内で商いを営む7組にインタビューした『キキキii』(福永あずさ)など、ローカルに根づく観点でセレクトされた本にも注目したい。

information

MINOU BOOKS 久留米

住所:福岡県久留米市小頭町10-12 1F

TEL:0942-64-8290

営業時間:11:00〜19:00

定休日:火曜

Web:MINOU BOOKS 久留米

Instagram:@minoubooks

沖縄・北谷に佇む1台の黄色いスクールバスは、沖縄本、絵本、洋書などを扱う古書店だ。那覇市生まれの絵本作家・儀間比呂志著の絵本『エイサーガーエー』など、沖縄の文化、風土、歴史に関する書籍が9割を占める。

青空に映える黄色の車体は、日が落ちてからはまた違った雰囲気を見せてくれる。店前のテラスは訪れた人の憩いの場に。

ローカル書店ならではの役割を、「地域の子どもたちや親子、お年寄りたちに寄り添う役割を担えること」だと考える地元出身の店主・畠中沙幸さん。地元住民が気軽に集える「まちやぐゎー」(沖縄の小さな商店)のような場所を目指している。

子どもたちが読み終わった本を自分たちで持ち寄り、屋号や看板づくり、会計も自分たちで行うイベント「こども古本市」や、地元の老舗ショッピングセンターで行った書店を集めたイベントもその一環だ。

バスを店舗として改装したのは、本・活字・本屋に対する敷居を低くし、裾野を広げたいという思いから。

北谷では珍しい個人経営書店は、子どもからお年寄りまで地域に開かれた拠点として賑わいを見せている。

information

ブックパーラー砂辺書架(しなびぬしょか)

住所:沖縄県北谷町砂辺44

営業時間:12:00〜16:00 ※月に3〜4回は21時まで営業

定休日:不定休

Instagram:@bookparlor.shinabi

全国津々浦々、個人の思いが詰まった本屋さんが増えている。その思いが強くなるほど、ジャンルが特化したラインナップになったり、変わった立地になったり、一見本屋かどうかわからない店舗になったりする。本屋に行くことは、本を買うという目的だけではなくなってきたようだ。その場所や空間、そして店主とのコミュニケーションを楽しむのだ。これはまだまだ一例。気になるエリアの本屋さんに遠征してもいいし、あなたのまちに、お気に入りの本屋さんも見つけてほしい。

editor profile

Akane Yamazaki

山崎 茜

やまざき・あかね●富山県出身。編集/ライター/ジンスタ。県外の大学で語学を学んだあと、地元にUターン。趣味は積ん読。紙の本への愛から、ZINEやアートブックを自主制作して各地のイベントなどにも出展しています。乙女座のO型。

あわせて読みたい

-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選

- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…

- (コロカル)[おでかけコロカル]

-

- 「雨の日のつるし飾り」の作り方

- にっこり笑うしずくと雲のモチーフは、窓辺に飾るのがお似合い!しとしと降り続く雨の日も、笑顔になれそ…

- (NUKUMORE)[手作り]

-

- 塩尻にイタリアン「ディアボラ」 1人でもグループでも、気軽に楽しんで

- イタリア料理店「キッチン ディアボラ」(塩尻市大門七番町、TEL 0263-87-5988)が塩尻市役所近くに4月4日…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[スローフード,カフェ・スイーツ,健康食材,お酒,地方創生,地域の魅力,田舎暮らし,長野県,まちグルメ]

-

- 栗東に元Jリーガーが教える知的・発達障害者対象のサッカースクール

- 元Jリーガーの大杉誠人さんが5月3日、栗東市に知的・発達障害者が対象のサッカースクール「Arc Football C…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]

-

- 天神で子ども向けイベント「みらい建設フェスタ」 重機の操作体験など

- イベント「みらい建設フェスタ」が5月10日・11日、福岡市役所西側ふれあい広場で開催される。主催は福岡市…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント,福岡県]

-

- 高松・屋島で「OMORI」展 庵治石のプロダクトずらり

- 庵治石を使ったプロダクトを展示する「OMORI(オモリ)」展が現在、高松・屋島山上交流拠点施設「やしまー…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光,香川県]

-

- 京都鉄道博物館で「きかんしゃトーマス」実機がついにお披露目!GWは特別おしゃべりショーも

- 子どもたちが大好きな「きかんしゃトーマス」が、京都鉄道博物館にやってきた!2025年4月29日、同館の人気…

- (Walkerplus)[芸術]

-

- 習志野・谷津パークタウンで「谷津遊園」写真展 上映会も

- 「谷津遊園写真展」が5月9日から、谷津パークタウン15棟1階(習志野市谷津3)で開催され、10日は「谷津遊…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[旅]

-

- 1回できたのに「できない」と言うのは甘え?親の意識と対応を変えてみたら

- ずっとできるって思い込んでました / (C)島村華子、てらいまき/KADOKAWA日々の暮らしの中で困っていた…

- (レタスクラブニュース)[秋グルメ]

-

- 寒暖差が大きい5月 <気温別>オススメの服装は?

- 2025/05/01 14:17 ウェザーニュース5月の昼間は過ごしやすい陽気の日が多いものの、まだ朝晩と昼間の寒暖…

- (ウェザーニューズ)[北海道]

-

- カルロス菅野さんと内澤崇仁さん、今夏の南郷ジャズに意欲 キックオフで

- 「南郷ジャズ2025キックオフイベント」が4月19日、ジャズの館南郷(八戸市南郷)で開かれた。(八戸経済新…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[青森県]

-

- いつも割を食うのはこちらだけ。美味しいところを持っていかれてモヤモヤ

- モヤモヤ… / (C)窓際三等兵、グラハム子/KADOKAWA憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくい…

- (レタスクラブニュース)[東京都]

-

- 富士山こどもの国で初の「ザクっとコロッケフェス」 ご当地コロッケ9店

- 「ザクっとコロッケフェス」が5月5日・6日の2日間、富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎)で初めて開催さ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[神奈川県,沖縄県]

-

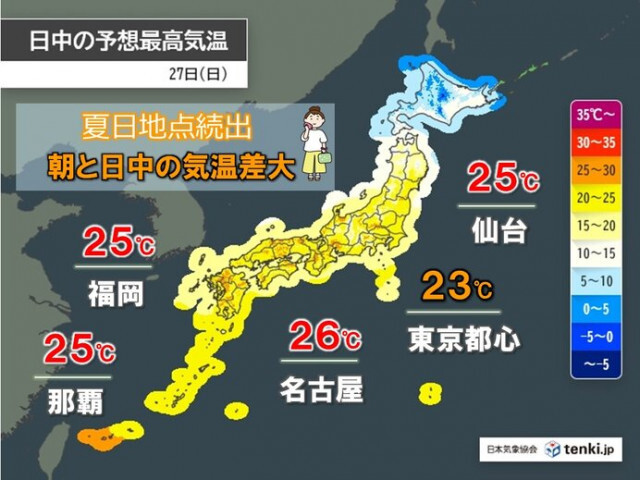

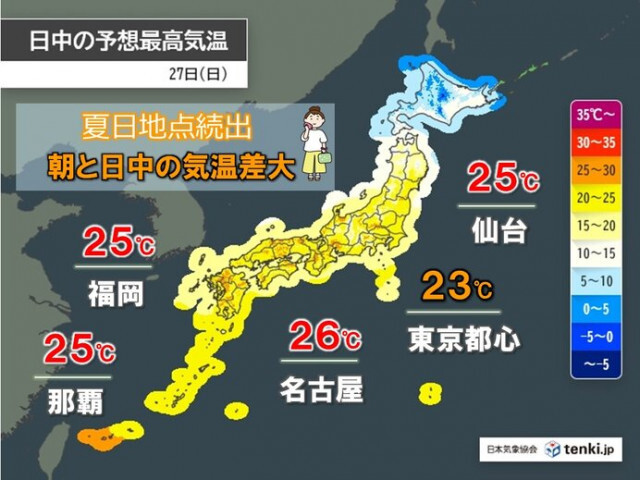

- ゴールデンウィーク一番の寒暖差か 今朝は東京・名古屋で一桁の気温 日中は夏日続出

- 今朝(27日)は各地で冷えて、東京都心は11日ぶりに一桁の気温に。ただ、日中は広い範囲で晴れて、最高気温2…

- (tenki.jp)[富山県]

-

- 甲府で英語と音楽がテーマの一日限定カフェ 地元高校生が企画・運営

- 英語と音楽をテーマにした一日限定カフェ「harmonious(ハーモニアス)」が4月27日、甲府の「Kitchen&Bar…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[山梨県]

-

- 竜王のアウトレットパークで「パンマルシェ」 全国のパン店が出店

- 全国のパン店が出店するイベント「パンマルシェ」が5月3日~5日、三井アウトレットパーク滋賀竜王(竜王町…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[大阪府]

-

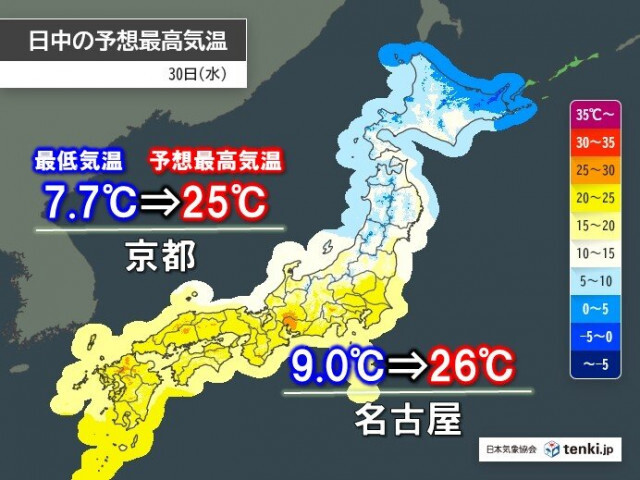

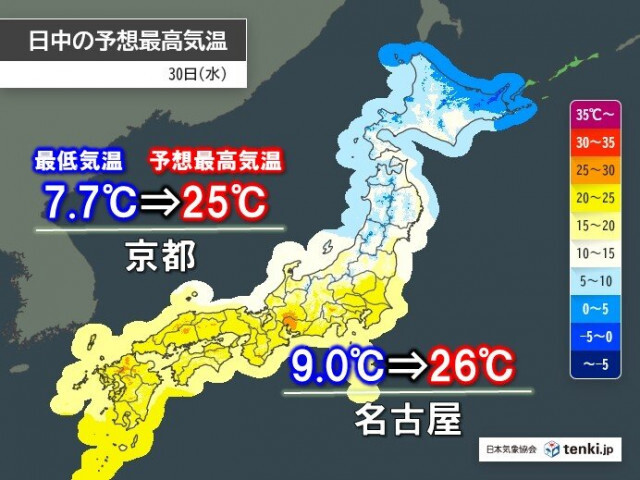

- 30日 朝は名古屋や京都などで一桁の気温 日中は夏日も 寒暖差に注意

- 今朝(30日)は東海から九州を中心に気温が平年を下回り、名古屋や京都など市街地でも10℃を下回りました。一…

- (tenki.jp)[鳥取県]

-

- 東浦和の画廊「ギャラリーペピン」で10周年記念企画展

- ギャラリーペピン(さいたま市緑区大牧)の10周年記念企画展「Gallery Pepin 10th Anniversary 一条美由紀…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ESG]

キーワードからさがす

Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.