日本は、海に囲まれた島国ですが、砂浜の自然についてはあまり研究が進んでおらず、わからないことが多くあります。一方、世界ではいろいろとユニークな研究が行われています。

そこで、最先端の砂浜研究の紹介を交えながら、砂浜の自然とはいったいどんな環境なのか、シリーズで紹介していただきます。

今回は魚のお話です。砂浜は、釣りのスポットとして人気がありますが、魚の世界を研究するのはなかなか大変なようです。

サーフゾーン魚類の研究

世界的に2000年に入る頃からサーフゾーン魚類の研究が増え始め、それまでの、出現種や個体数などの記録に重点を置いた研究に加え、栄養関係、ハビタットの特性、利用形態、生態系のつながり、人為的影響など幅広い分野の研究が登場するようになりました。

それにもかかわらず、サーフゾーンに多様な魚が暮らしているという事実が人々の間に十分には伝わっていません。他の沿岸環境に比べると、波浪の影響を直接受ける外海に面したサーフゾーンの魚類に関する知見はまだ少なく、不毛な場所だという先入観がぬぐいきれないのかもしれません。

サーフゾーン魚類の調査方法

砂浜の生物調査の中でも、波立つ海の中で行う魚類の調査はとりわけ困難で、世界の研究者が苦労しながら取り組んできました。これまで最も多く行われてきたのが、網を使って魚を採集する方法で、地曳網、金属製のフレームが付いたソリネット、手押し網、三枚網、ビームトロールなどがありますが、中でも地曳網(サーフネット 、ビーチセインなどとも呼ばれる)は最も多く使われてきた採集器具です。

実際の漁業で使われる地曳網を用いた例もありますが、ほとんどはそれぞれの研究目的に合わせて製作されたものです。形状はどれも似ていて、魚を取り込むための袋状の網の両脇に、袖となる部分(袖網)が付いています。大きさは、仔魚や稚魚期の小型魚を対象にした幅5m程度の小さなものから、200mを超えるものまで様々です(図3)。

▲図3 採集調査用の地曳網

筆者が使ってきた幅5m型(上)と26m型(下)

網の大きさによって採集される魚の種類や大きさは変わりますが、そのような比較を行った研究はあまりありません。山口県下関市の土井ヶ浜という長さ1kmほどの砂浜で、幅5mと26mの大小2種類の地曳網を用いた研究では(Suda et al 2002)、小型網の採集物の全長範囲は2~146mm、最も個体数が多かった体長階級は10~15mmでしたが、大型網の全長範囲は4~785mm、体長階級は35~40mmと明らかな違いがありました。また、種数は小型網が42科62種、大型網が29科41種と大きく異なり、両方の網で採集された合計101種のうち共通種は41種に過ぎませんでした。

サーフゾーンには表層から海底まで魚が棲んでいるので、とくに、海底に棲むカレイ・ヒラメやエイなどを効果的に採集するには、網の底部に鉄製のチェーンを這わせるなどの工夫が必要ですが、そのような工夫がなされていない研究では、底生魚が少ないか、ほとんど採集されていないという傾向があります。

サーフゾーンの規模、海底地形、波の状態は海岸ごとに異なるので、網の曳き方もそれに合わせなければなりません(須田 他 2013)。海底の勾配が緩く、波も高くなければ、調査員が海の中に入って人力で網を曳くことができます(図4上)。しかし、汀線際に大きな段差(ステップ)があったり、波が大きな砂浜では海の中に入ることができないので、網の展開やロープの受け渡しなどの作業には、動力付きボートや水上バイクの力を借りなければなりません(図4下)。

▲図4 地曳網を用いた曳網風景

上:遠浅の海岸であれば、人が海に入って曳網することができる(鹿児島県吹上浜)

下:汀線際には大きな段差(ステップ)がありすぐ深くなるため、人が入ることはできない。そのため、網の展開やロープの受け渡しには小型ボートを使う。写真は、沖のボートに合図を送っているところ(北海道オホーツク海岸)

魚を実際に捕まえるのではなく、餌の入った袋を取り付けた水中ビデオカメラ(baited remote underwater video: BRUV)で観察を行った研究が最近見られるようになりました(Borland et al 2017; Esmaeili et al 2021, 2022; Gold et al 2021; Henderson et al 2022; Mosman et al 2020; Schultz et al 2019; Vargas-Fonseca et al 2016)。地曳網と水中ビデオカメラの比較を行った研究によれば(Esmaeili et al 2021)、記録される種数や個体数は地曳網の方が多い一方、水中ビデオカメラは大型魚を確認するのに効果があります。

また、地曳網法、水中ビデオ法、そして最新の環境DNA(eDNA)メタバーコーディング法の比較を行った研究もあり(Gold et al 2021)、水中ビデオカメラはとくにサメやエイなど大型魚の探査に効果的で、環境DNAは地曳網や水中ビデオカメラで確認された魚種の83%を確認できた上、両方法では確認できなかった別の59種を確認することができました。

以上のような、出現の確認を目的とした調査とは別に、魚の回遊履歴を調べるために標識放流法やバイオロギング法などが行われています。最近では、魚の頭蓋骨内にある、耳石という炭酸カルシウムを主成分とした小さな塊に含まれる、ストロンチウムやバリウムなど微量元素の存在を利用した方法も使われるようになりました。サーフゾーン魚類では、オーストラリア産のニベ科オオニベ(Russell et al 2022)やブラジル産の同じくニベ科のホワイトマウスクローカー(Franco et al 2019)などの研究例があります。いずれにしても、どの方法にも一長一短あるので、研究の目的、研究の体制、場所の特性などを考慮して、うまく組み合わせていくことが大事です。

サーフゾーンに出現する魚類

サーフゾーンには想像以上に多くの魚が暮らすことがわかってきましたが(図5)、魚種によって大きさ、発育段階、出現する時期やタイミングが異なります。

▲図5 地曳網(26 m型)の採集物

ヒラスズキ(鹿児島県吹上浜、上):カレイ類(北海道オホーツク海岸、下)

出現種と個体数 ~サーフゾーンに固有の魚と一時的な来遊魚

ある程度の頻度と期間にわたって調査が行われたサーフゾーンからは、数十種から百数十種が記録されています。ボラやトウゴロウイワシのように表層を群れで泳ぐものから、エイやカレイ・ヒラメなど海底上で生活する魚、さらに、ホタテウミヘビのように砂に潜って暮らす魚もいます(図6)。

世界的に見ればこれまでに171科以上が報告され(Olds et al 2018)、日本では、鹿児島県吹上浜の44科85種(須田 他 2014)、九州北岸の45科83種(Inui et al 2010)、山口県土井ヶ浜の59科101種(Suda et al 2002)、北海道オホーツク海岸の23科45種(須田未発表)などの例があります。

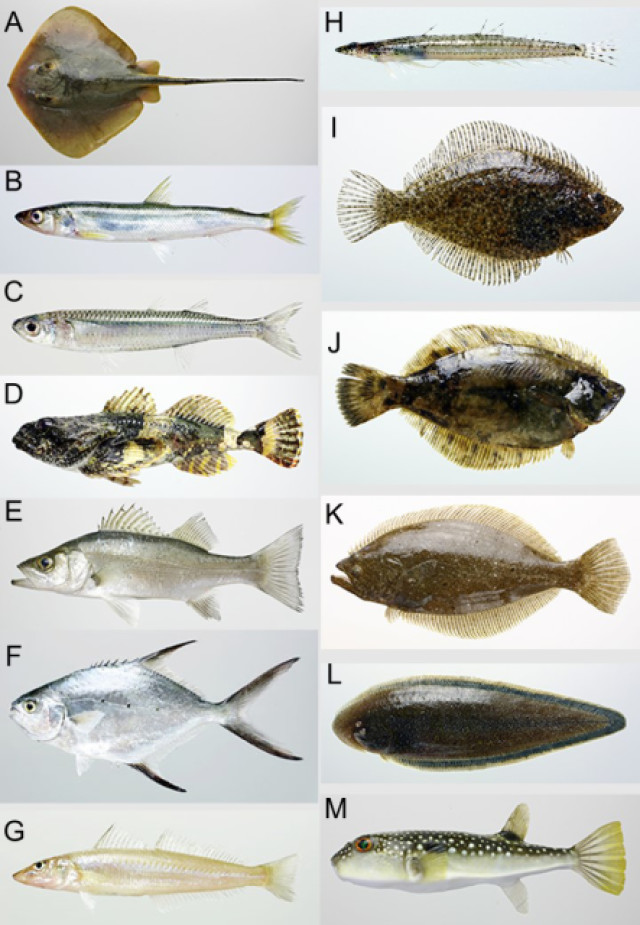

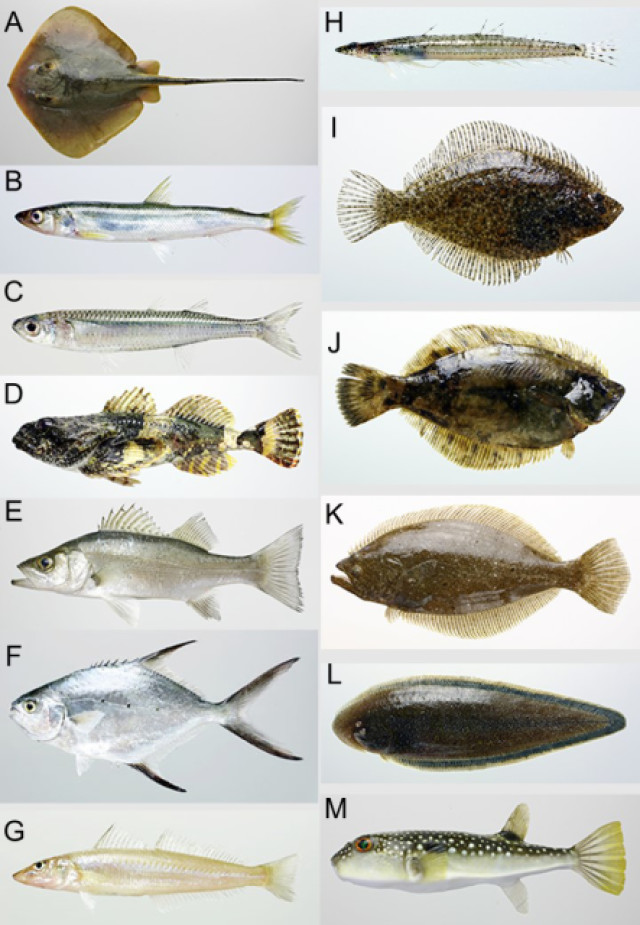

▲図6 サーフゾーンの代表的な魚類

26m型地曳網で採集された魚類。A:アカエイ(284mm)、B:キュウリウオ(205mm)、C:トウゴロウイワシ(105mm)、D:ギスカジカ(181mm)、E:ヒラスズキ(215mm)、F:コバンアジ(197mm)、G:シロギス(160mm)、H:マツバラトラギス(54mm)、I:スナガレイ(82mm)、J:クロガシラガレイ(191mm)、K:ヒラメ(220mm)、L:クロウシノシタ(238mm)、M:クサフグ(113mm)。B、D、I、Jは北海道オホーツク海岸(紋別)、それ以外は鹿児島県吹上浜。かっこ内は全長(頭の先端から尾の先端までの長さ)

採集個体数をみると、全体のおよそ90%が10種以下の少数の種で占められるという特徴があります(Olds et al 2018)。例えば、吹上浜では上位7種(シロギス、マアジ、トウゴロウイワシ、ボラ、カタクチイワシ、クサフグ、ヒラスズキ)で91%(須田 他 2014)、土井ヶ浜では6種(キビナゴ、シロギス、クサフグ、ボラ、ヒラメ、クロウシノシタ)で92%(Suda et al 2002)でした。一方、個体数がごく少数の魚の多くは、一時的にサーフゾーンに来遊するものですが、マツバラトラギス(トラギス科)やバケヌメリ(ネズッポ科)のようにサーフゾーンに固有の魚もいます。

大きさ ~大型魚は出現しないと思われていた

サーフゾーンに現れる魚の大きさは、生まれたての数ミリ程度のものから1mを越えるものまで様々です。例えば、吹上浜で26m型の地曳網で採集された52,946個体のうち全長49mm以下の個体は46.3%、50~99mmは41.5%、100~199mmは10.7%、200~299mmは1.3%、300mm以上は0.2%でした(須田データ)。

個体数はごくわずかですが500mmを超える個体(アカエイ、ダツ、ハマダツ、スズキ)も採集され、最大はアカエイの1,200mmでした。これまでの研究の多くが比較的小型の器具を使ったものだったため、サーフゾーンには大型魚が出現しないという誤解が専門家の間にもありますが、そうではないのです。

実際、漁業としての地曳網漁は売り物サイズの魚を捕りますし、世界各地では1mを超える大型のニベ類が投げ釣りの好対象になっています。場所によっては、人に危害を加えるような大きさのサメがサーフゾーンに来遊することもあります。オーストラリアで行われた、大型魚の採集を目的に漁業用の刺し網を使った研究では、採集された魚類の平均全長が、真骨魚類では444mm、サメ類では658mm、エイ類では1,108mmでした(Tobin et al 2014)。

発育段階 ~成魚しかみられない種類

魚体の大きさとも関係しますが、サーフゾーンには生まれて間もない後期仔魚から成魚まで出現します。後期仔魚というのは稚魚の直前の発育段階で、鰭条(ひれの筋)の数が定数(成魚の数)に達しておらず、外形も成魚とは大きく異なります。

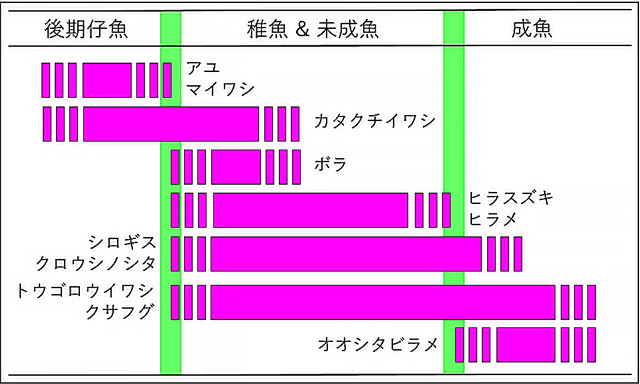

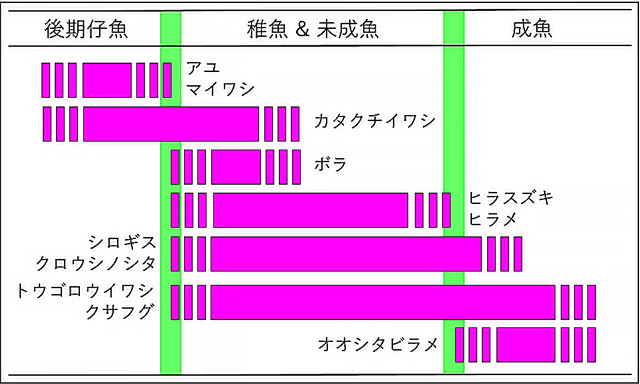

例えば、吹上浜で採集された魚類は、出現する発育段階によって7つに分けることができます(図7;須田未発表)。アユやマイワシは後期仔魚だけ、カタクチイワシは主に後期仔魚と稚魚が出現します。アユ、マイワシ、カタクチイワシなどの後期仔魚は通称シラスと呼ばれ、半透明の体が特徴です。ボラは稚魚が主です。スズキの仲間のヒラスズキやヒラメは稚魚期から未成魚期、シロギスやシタビラメの一種クロウシノシタは稚魚期から成魚期の小型個体が出現します。トウゴロウイワシやクサフグは稚魚から成魚まで現れます。オオシタビラメのように成魚しか見られない種類もいます。

▲図7 発育段階のタイプ分け

滞在期間や出現のタイミング ~冬にはアユの姿も

サーフゾーンには、1年を通してどの季節でも見られるお馴染みさんがいる一方、特定の季節にしか出会えないものもいます。また、季節とは関係なく、捕食のために接岸したり、沖合や隣接する岩礁、藻場、エスチュアリなどから一時的に分布を広げたり、回遊の途上サーフゾーンを通るものもいます。

1年の多くの時期に見られる魚は居住者と呼ばれ、トウゴロウイワシ、ヒラスズキ、シロギス、ヒラメ、クロウシノシタ、クサフグなどが代表的です。居住者はサーフゾーンへの依存程度が非常に強いと言えますが、それぞれのサーフゾーンの構成種の中では数種に過ぎません。1年を通してずっと見られると言っても、ほとんどは稚魚や未成魚に限られ、成長に伴い成魚の生息場所へ移動します。例えば、土井ヶ浜のヒラメの場合、毎年春先に着底間もない体長3~4cmの稚魚がサーフゾーンに現れ、翌年の春、体長が15cmほどに成長するまでの約1年間サーフゾーンにとどまります(須田 他 2009)。

季節的に見られる代表的なものには、アユやカタクチイワシの後期仔魚があります。アユは川の魚ですが、晩秋から冬にかけて河川の下流域で産卵、ふ化後は川を下り海に入り、近傍のサーフゾーンで仔稚魚期を過ごした後、春には河川に上ります(Murase et al 2020)。

種数が最も多いのが一時的に来遊する魚種です。索餌、沖合の海洋条件の変動、浮標物(海藻、ごみ)との移動、回遊などが接岸の原因として考えられます。岩礁や岬などに隣接するサーフゾーンでは、メジナ(稚魚期)のような岩礁性の魚が群れで来遊することがあります。

魚の出現と環境要因

サーフゾーンの魚類の生息に及ぼす環境要因として様々なものが取り上げられてきましたが、大まかには、波が穏やかな場所はそうでない場所に比べて個体数と種数が多く(Clark et al 1996; Inui et al 2010; Romer 1990)、波高が高くなるにつれ多様性は低くなるという傾向が見られます(Esmaeili et al 2022)。また、明瞭なサーフゾーンが発達する海岸(逸散型、中間型)は、サーフゾーンの発達が弱い海岸(反射型)より種数や個体数が多いという違いもあります(Nakane et al 2013)。

サーフゾーン内の環境の異質性に着目し、ラネル vs. 非ラネル(Layman 2000)、トラフ vs. 非トラフ(Watt-Pringle and Strydom 2003)、サーフゾーン vs. 離岸流 vs. エスチュアリ開口部(Inoue et al 2008)、沿岸砂州 vs. トラフ(Borland et al 2017; Mosman et al 2020)などの比較を行なった研究もあります。ラネルは干潮時の波打ち際にできる潮溜まりのような水域、トラフは海中の溝状の窪地、沿岸砂州は海中の砂州、離岸流は岸から沖に向かう流れのことです。

また、サーフゾーンに流れ着いて滞留する海藻(Andrades et al 2014; Lenanton et al 1982; Robertson and Lenanton 1984)、海草の枯死体が海底に溜まった場所(ラックベッド)(Bussotti et al 2022)、植物プランクトンの珪藻が集積したパッチ(McGregor et al 2021)などにも魚が集まります。

魚の出現と環境要因との関係は必ずしも一定ではなく、研究によっては正反対の結果となることもあります。また、魚種ごとあるいは機能的なグループ(例えば、似たような食性をもつグループ)に分けて分析した場合は、群集全体とは異なる傾向が見出されることがあります。いずれにしても、サーフゾーンは決して均質な環境ではなく、物理的、地形的、生物的に異なる環境で構成されており、それぞれに適応した魚類が出現することで、サーフゾーン全体としての魚類の多様性が創り作り出されます。

人の影響

離岸堤、潜堤、突堤など海岸防護のための構造物(図8)による魚類への影響に関しては、ヘッドランド式突堤背後の静穏な水域と周囲のオープンな場所との比較を行った研究では、静穏な部分では種数や個体数が多く、とくに小型個体が多くなるという傾向がみられました(Tatematsu et al 2014)。一方、離岸堤や導流堤では特段の影響は確認されていません(Mikami et al 2012; Rodrigues and Vieira 2013)。このように、構造物の種類によって影響が異なる可能性もありますが、研究例が非常に少ないので、事例を積み上げていく必要があります。

侵食された砂浜を維持するために砂を投入する養浜も、世界中で用いられている海岸防護技術の一つです。コンクリート製の構造物に代表されるハード技術に対してソフト技術と呼ばれ、その名の印象から環境にやさしい技術だと思われがちですが、底質や地形の変化、濁りの発生などにより、摂餌や産卵を阻害するという負の影響を及ぼします(de Schipper et al 2021; Manning et al 2013; Martin and Adams 2020; Wilber et al 2003)。

▲図8 サーフゾーンの構造物(左:突堤、右上:導流堤、左下:離岸堤)

漁業やスポーツフィッシングの影響も無視できません。サーフゾーンに来遊する魚類の中には、シロギス、オオニベ、ヒラメ のように沿岸漁業の重要魚種になっているものが少なくありません。

例えば、オオニベは、エスチュアリ、サーフゾーン、沖合の間を回遊する途上で漁獲されます(Ferguson et al 2014; 片山 他 2021; Russell et al 2022)。サーフゾーン内では漁業が行われなくても、ほかの場所でそれらの魚種に対する漁獲の圧力が高まれば、サーフゾーンの魚類群集にも影響が現れるかもしれません。浜での投げ釣り(サーフキャスティング)は、サーフゾーン魚類を対象にした極めて魅力的な趣味ですが、これも過剰な圧力をかけないようにして楽しみたいものです(図9)。

▲図9 立ち並ぶ釣竿

シーズンによっては一人で何本もの釣竿が使われる。

この他、都市化・観光地化に伴う利用客の増加、夜間照明、汚水の排出、ごみ投棄などにも注意を払う必要があります。例えば、都市化(市街地、道路などの面積)は、とくに魚食性魚類の減少と強い関係があるとされています(Vargas-Fonseca et al 2016)。

今後の研究の展望

オーストラリア、米国、南アフリカの研究者グループは、今後研究を強化すべき分野として10項目をあげています(Olds et al 2018):①出現種、②環境条件、③砂浜地形、④栄養関係、⑤捕食/被食、⑥産卵と生育場、⑦シースケープ、⑧都市化の影響、⑨漁業・遊漁の影響、⑩保護・保全・管理(海洋保護区、漁業資源、海岸防護)。

このうち、出現種、つまりサーフゾーンにはどんな魚がいるのかは最も歴史が長い研究テーマであると同時に、すべての分野の基本となる情報です。しかし、調査場所がまだ限られている上、未成魚や成魚についての研究が少ないという課題があります。海面上昇、海洋酸性化、海岸侵食、都市化などのインパクトの影響を知るためにも、長期にわたる出現種のモニタリングが欠かせません。

サーフゾーン魚類だけに限定されるものではありませんが、砂浜の生物や自然環境を把握するテクノロジーは飛躍的に進歩しました。網を使った魚の採集といった古典的なテクノロジー、それに最新テクノロジーも組み合わせながら、これからもサーフゾーンの魚の研究を続けていく必要があります。

最近、自然環境のモニタリングなどの調査では、シティズンサイエンティスト(市民科学者)との協働による効果が評価されるようになってきました。砂浜では、古くからウミガメの協働調査が行われていますが、魚については、サーフゾーンの海の中での調査という制約が伴うため、これまでシティズンサイエンティストの活躍の場はあまりありませんでした。

しかし、最近、米国やカナダでは、海に入らなくても済む、波打ち際で行う浜辺産卵魚の調査におけるシティズンサイエンティストの活躍に、にわかに期待が高まっています(Huard et al 2022; Martin et al 2020; Tomlin et al 2021)。カリフォルニアグルニオンを対象にした、波打ち際を歩きながら産卵個体数密度や卵数を観察する方法も提案されています(Martin et al 2021)。今後、市民参加型のサーフゾーン魚類の調査・研究が進んでいくといいですね。

文・写真:須田有輔/元水産大学校校長