第28回 女性狂言師/三宅藤九郎さん

「日本の笑いの心」で、世界の架け橋に

- 2013年4月18日

ノースダコタのWokashiプロジェクト

アメリカでのWokashiプロジェクトとは・・・?

公演会場には、アートディレクターである藤九郎さんをフィーチャーしたブースも設置された

近隣の高校生に向けてのワークショップ、DramaDayでも狂言のワークショップは人気を博した

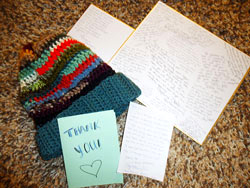

WokashiキャストメンバーからのThank youメッセージ 2012年、アメリカ・ノースダコタ州立大学(NDSU)での活動は、また新たな挑戦でした。NDSUの芸術学部演劇学科の学生さんに、狂言を伝統的な形で教えてほしいというのです。しかも入場料をとって、公演ができるレベルに。

エンターテイメント大国であり、演劇が大学で修める学問として確立されているアメリカですが、大学の正規の学期課題に狂言が取り上げられるのは初めてのことでした。日本の伝統芸能を、「遠い異国に昔から伝わる芸能があるそうな」と鑑賞するだけでなく、現代のアメリカ人でも楽しめる魅力あるひとつの演劇として、その価値を認めたこのWokashiプロジェクトは、狂言のさらなる可能性を教えてくれました。

そして私にとっても、初めての、また自分の可能性への挑戦だったと思います。ただ、小学校2年生の授業の中で、生徒一人ひとりが自分の夢を語るスピーチをしたときのこと。私は「世界中の人に、英語で狂言を教えます」と語っていたのです。600年前の狂言師からしたら思いもよらなかったであろう、自分でもまさか本当にそんな機会があるとは思わなかったことが、こうして現実に起こるのですから人生は不思議なものです。

2か月という限られた日数の中で、学生たちは本当に素晴らしい成果を見せてくれました。全7回の公演は大成功!ときに大爆笑ともいうほどの笑いがおこり、こういう芸能をもっとやった方がいい、という意見も寄せられたそうです。

稽古方法は、もちろん口伝でした。礼に始まり礼に終わる、正座でのご挨拶を欠かしたお稽古は一度たりともありません。公演の成功はもちろん、狂言の持つ精神が彼らの心に響いたことが最高の喜びでした。

「喜劇に、笑わせるよりも大事なことがあることを初めて知った」

「最初は(型に)とまどったけれど、型を正しく、本当に正しく習得すると、最後にはそれが正しいということがわかるんだ」

「出演者が、こんなにも舞台や衣装・道具に至るまでに敬意をはらっている公演は今までなかった」

例えば、本番用の扇。特別なものです。7回公演を行なう間、どんなに慌ただしくても、手を伸ばせばすぐに届く距離にいても、「先生、扇を持ってもいいですか?」と私に許可を得てからでなければ手を触れない学生たち。誰が教えたわけでもありません。ただ大切に扱っている姿を見て、「お道具」は単なる物ではないという心を感じとってくれたのだと思います。狂言によってこんなにも深い交流ができるのかと、つくづく自分は狂言師で幸せだと思いました。

素顔の美しさ

日常で気を遣っていることなどありますか?

インド公演の合間に弟・元彌さんとイギリス統治時代の建物を見学 狂言の大きな特徴に「直面(ひためん)」というものがあります。面(おもて)をつけないということですが、メーキャップも一切しない、素顔で舞台に立ちます。これは男性であっても女性であっても、狂言師であれば同じことです。もし普段お化粧をしていたとしても、舞台に立つ前には落とさなくてはいけないわけです。

私は今年40歳ですが、舞台の上はもちろん、普段もほとんどお化粧をしていません。ファンデーションを塗るのは、年に10回もないと思います。素肌がそのままで美しければ必要ないと思っていますし、素肌が美しいということは健康であるということ。舞台に立つときの自分の素顔を好きでいたいですし、「心身ともに健康な笑い」と称される狂言を演じるのですから、心身ともに健康でいたいと思います。素肌を美しく保つことは、そのバロメーターかもしれません。神様に捧げる芸能であった狂言。いつでもありのままの自分で、神様の前に立てるようでいたいですね。

また狂言は身体にいい、と言われています。深い呼吸と正しい姿勢が、身体を活性させてくれるのだと感じます。きっとお肌も同じで、狂言をしているからこそ新陳代謝よろしく張りも生まれるのかも…。そう考えると、私が狂言のためにできることは本当に少なくて、狂言からいろいろな力を貰ってばかりいるのだなあと思います(笑)。

狂言の世界には、人間だけでなく神様・鬼・動物・自然の精霊が登場します。目に見えるものも見えないものも等しく描かれた舞台は、世界は人間だけでできているのではない、とささやいているようにも思えます。

そして、ありのままの人間をおおらかに笑いで包む狂言は、多くの人に笑顔を届けることができる限り、これからもその歴史を紡ぎ続けていくのだと思います。これまで600年続いてきたのですから、これから少なくとも600年続くような土台を作ることが、今を生きる私たちの役目だと思っています。

あわせて読みたい

-

- Vol.29 子育てを楽しむコツ

子育て研究家/新井美里さん - 子育て研究家/新井美里さんProfile1977年静岡県生まれ。1996年よりWEB制作に携わり、2001年フリーランスと…

- (NPOローハスクラブ)[ローハスクラブコラム]

- Vol.29 子育てを楽しむコツ

-

- 第30回 極地建築家/村上祐資さん

宇宙より遠い南極…極地の暮らし方 - 極地建築家/村上祐資さんProfile1978年生まれ。極地建築家。第50次日本南極地域観測隊・越冬隊員(2008-1…

- [地球がLOHAS]

- 第30回 極地建築家/村上祐資さん

-

- 旦那の出張は浮気のカモフラージュ? 全く疑う余地もなかった主婦

- ママのことブスだって / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ…

- (レタスクラブニュース)[LOHAS]