「人との近さ」が最大の魅力!? ローカル発信の雑誌7選

出版への物理的・経済的なハードルが下がったこともあり、ローカルにおいても、個人や小さな会社からたくさんの雑誌や書籍が発売されている。そしてそのクオリティはどんどん高まっている。

そこでローカルをベースにしながら出版されている本を紹介したい。ひとつ共通しているのは、距離の近さだ。物理的な近さはもちろん、人と人との心理的な近さも内容に大いに影響しているようだ。その「距離感」をどう捉えて誌面にしているのだろうか。

本の紹介文は、それぞれの編集長が自ら、思いを込めて書いてくれた。

『スピニー』(富山)「私たちが普段から通うお店などを、ふたりの目線と言葉で」「富山の日常を旅する」をコンセプトに、居場梓(編集者)と高井友紀子(ライター)が、2017年から自費出版を続けているリトルプレスです。これまでに『スピニー』1 〜4 、福光や上市町にスポットをあてた別冊などを発行してきました。私たちが普段から通うお店、愛用品、富山のローカルな食文化などを、ふたりの目線と言葉で紹介しています。当初は県外の人に読んでもらう冊子にしたいと考えていたのですが、想像以上に富山の愛読者が多く、地元の魅力を再発見するきっかけにもなっているようです。

最新作は、2024年5月の「BOOK DAYとやま」開催に合わせて制作した『別冊スピニー【改訂版】とやまのおみやげ案内』です。絶版となったスピニー3 『いいものと味、とやまのおみやげ案内』を再編集し、さらに新コンテンツの記事を盛り込みました。

発刊当初から、写真を京角真裕さん、デザインを高森崇史さん、イラストを井上佳乃子さんとアーロン・ジョセフ・セワードさんが、それぞれ手がけています。

text:高井友紀子(『スピニー』編集/ライター)

information

『スピニー』

Instagram:@spinnie2020

尾道で『GUYDES(ガイズ)』という、「人に会う」をテーマにしたガイドブックをつくっています。タイトルには、彼や彼女たち(Guys)が案内役(Guides)を務めるという意味を込めました。

目的は、私が住んでいるまち、尾道を「旅先」に変えることです。ここでいう「旅先」とは、単に観光を楽しむ場所ではなく、まちに住む人々と出会い、文化的な交流をする場所という意味です。なので、尾道を訪れる人々には、観光だけで終わらず、ぜひ「人に会いに」来てほしいです。そして、ここで友人をつくり、何度も足を運んでもらえたら、もっとうれしいです。

もうひとつの目的は、「尾道はアーティストが集まるまち」というイメージを広めることです。尾道には、独自の活動をしている個性的な人たち(便宜上、アーティストと呼んでいます)が多くいます。そうしたイメージが広まることで、「尾道に行って、なにか作品を買って帰ろう」と考える人が増え、作品を購入したり、アーティストたちとの交流を深めたりする機会も増えると思っています。尾道がアーティストにとっても暮らしやすいまちになり、さらに多くのアーティストが集まる場所になるように活動を続けていきたいです。

text:武田淳佑(『GUYDES』編集長)

information

『GUYDES』

Web:GUYDES

Instagram:@guydes_

私は、愛媛の西条市という自然豊かなまちで育ちました。進学を機に四国を出て、東京での社会人生活を経て、Uターン10年目です。

創刊したきっかけは、悔しさ。昔、ロンドン旅行中に入った書店で何気なく日本の分厚い旅行ガイドを開くと、四国は1ページだけ。「発信力が弱いからや」って、悔しくて。四国の人間として、いつか四国のメディアをつくりたいと思いました。

アウトドアというテーマの背景は、Uターン後に登山にハマったこと。日本百名山の石鎚山が裏山のように近くて。外遊びは東京で病んでしまったメンタルのケアにもなり、四国の自然文化の偉大さも伝えてくれ、友人やお気に入りスポットも増え、膨大なインプットに。雑誌もエディトリアルデザインも好きだし紙は残るので、今の仕様に。四国の仲間たちと数年準備し、創刊に至りました。

今、ローカルメディアは数多出ていますが、人や地域へのリスペクトがないものって、ひと目でバレるし見ていて腹さえ立ちます。『YON』では、ひとりひとりの取材対象者との距離が近いため(友人の友人、自分が通うお店とか)、相手とひとりの人間として接することがマストやし、大事にしたいと思っています。

四国×アウトドアの雑誌『YON』のテーマは「Shikoku Island Quest」。Questは、探求という意味。ふるさとだけど、ちっちゃいけど、まだまだ知らない四国をこれからも見つけて内から伝えていくので、いつか遊びに来てくださいね。

text:日野藍(『YON』編集長)

information

『YON』

Web:YON online store

Instagram:@yon_magazine

40年余り、タウン情報誌を発行してきた会社に所属しています。これまで、新しくできたお店や珍しいスポットの取材を重ねてきました。徳島のいろいろな地域に住むさまざまな人に会い、ちょっと昔の話、これからやってみたいことをお聞きするうちに、徳島をかたちづくってきた文化が少しずつ見えてきて、時代とともに変わっていくまちの姿を記録したいと考えるようになりました。そして、「郷土愛」をテーマに『めぐる、』を創刊しました。

『めぐる、』では徳島の人々が登場し、自身の商売や活動、感じていることについて語ります。「地域の魅力はそこにいる人の魅力」であり、ありのままの暮らしが伝わるように、できるだけ自然な姿を撮影しています。

知り合いの知り合いも知っている人だったりする徳島では、時には幼馴染を取材したり、常連の店の店主を取材することもあります。この場所に根づく私たちだからこそ、最初から安心して話をしてもらえる。そんな空気感ごと記事にできるのは、ローカルで活動する強みだと思っています。「徳島ってほんまはこんな感じなんよ」と語りかけるように雑誌をつくっていきたいです。

text:徳原香(『めぐる、』編集長)

information

『めぐる、』

Web:めぐる、ONLINE STORE

Instagram:@meguru.portfolio

『TRAVEL UNA(トラベル ユーナ)』は福岡を拠点に、九州のクラフトやアート、食を中心としたトラベルマガジンです。

九州は地理的に諸外国との関わりのなかで独自の文化を育んできた土地だと捉えているので、日本各地、世界各地の方に九州に旅に来ていただくことで、九州の地域文化を未来へつないでいきたいと思って創刊しました。

九州という単位は「ローカル以上/全国未満」という感覚なのですが、いい意味で顔の見える人間関係の延長線で取材ができると思います。そのことが情報の深さや、肌触りみたいなことにつながっていたらうれしいです。

私たちは旅行事業もしていて、『TRAVEL UNA』で取り上げたまちやスポットは私たちの旅行で訪れることができます。『TRAVEL UNA』を読んで、「このアーティスト面白い!この職人に会ってみたい!」と思ったら、ぜひ実際にまち歩きツアーやクラフト体験に参加して、九州の地域文化を体感してください。

『TRAVEL UNA』の特徴のひとつは全ページ日本語・英語表記していることです。少しずつですがヨーロッパやアジアのお店にもお取り扱いいただいています。ある月は、福岡の書店さんの次に売り上げてくださったのはスイスのバーゼルのお店だったということもありました。地方から東京に出て、東京から海外に出て行くという流れではなく、福岡と世界の都市が直接つながったような感覚がおもしろいなと思っています。

text:田村あや(『TRAVEL UNA』編集長)

information

『TRAVEL UNA』

Web:TRAVEL UNA

屋久島の出版社・キルティブックスの国本と申します。2018年に東京の出版社を退職して屋久島に移住し法人設立。メディアがとても好きで続けていた仕事でもあったので、移住後の自営も自然と出版社になりました。

『サウンターマガジン』という旅雑誌を年1回刊行し、この9月に第7号が出たところです。旅雑誌をつくれば取材と称して好きな場所にあちこち行けるのではないか、という下心もあり創刊しました。よく屋久島の雑誌と紹介されるので、屋久島のことだけが載ってると思われるのですが、そうではありません。

雑誌とは別に、会社員時代に島で「まつばんだ」という謎だらけの古謡に出合って引き込まれ、書籍化を決意。2022年にノンフィクション書籍『南洋のソングライン 幻の屋久島古謡を追って』として刊行しました。著者は東京在住の文筆家・大石始さんですが、コロナ禍に島の老人たちにたくさんインタビューできたのは僕や協力者が島民だったからで、屋久島に出版社をつくらなかったらこの本は存在しなかったかもしれない。自画自賛ながら、今読み返しても完成度の高い本だし、意義のあることをしたと自負しています。

text:国本真治(『SAUNTER Magazine』編集発行人/キルティブックス代表)

information

『SAUNTER Magazine』

Web:SAUNTER Magazine

Instagram:@sauntermag.japan

沖縄に暮らしていると、この島は、ほかの地域、特に都市部の生活に比べて、「つながり」が見えやすい場所だと感じます。

食でいえば、生産者とのつながりも見えやすく、暮らしのなかに祈りが息づいているので、魂や死者との距離も近くて、大きな流れのなかでのつながりも感じることができます。それに、自然がまだまだ豊かなので、自然の一部として人間が生きる意味も見えやすい。また、伝統や地域の祭りも今に受け継がれているので、土地と人間との結びつきも生きています。

沖縄から雑誌や本を発信しようと思ったのは、こうした日々のなかでふと感じる「つながり」をかたちにしてみたいと思ったからです。目には見えないものを見えるように、声にならない声が聴こえるように。それが雑誌と本づくりのテーマになっています。

カフェを営みながらつくっているので、出版を立ち上げて5年で、雑誌2冊と作品集2冊という、かなりゆっくりペースな刊行ですが、だからこそ、あらためて、紙で残す、という、本づくりの基本に立ち戻るような気持ちです。そして、小さくつくって小さく届ける。これも、地方だからできる出版のあり方なのかなと思っています。

text:川口美保(『CONTE MAGAZINE』編集長)

information

『CONTE MAGAZINE』

Web:CONTE MAGAZINE

Instagram:@conte_magazine

※コロカルで『CONTE MAGAZINE』を取材した記事はこちら

ここで紹介した本は、ローカル発ということで、その地域の情報が中心になっていることは確か。しかしよくよく読んでみると、それだけではないようだ。

その地域に暮らし、感じたこと、そして冒頭に書いた、距離の近さから得られる深さや安心感。それをうまく誌面に落として発信することが、「ローカルを発信する」以上の本質的なメッセージになっているのだろう。

地域に住むつくり手のみなさんが、何に興味があり、どんな発信をしていくのか。これからもローカルブックスに注目していきたい。

editor profile

Akane Yamazaki

山崎 茜

やまざき・あかね●富山県出身。編集/ライター/ジンスタ。県外の大学で語学を学んだあと、地元にUターン。趣味は積ん読。紙の本への愛から、ZINEやアートブックを自主制作して各地のイベントなどにも出展しています。乙女座のO型。

あわせて読みたい

-

- 相馬夕輝さん(〈D&DEPARTMENTの食部門ディレクター〉)が推薦!滋賀県で、淡水食文化を楽しめるスポット5選

- 日本、そしてグローバルで活躍するナビゲーターにご登場いただき、地元や別荘などの拠点がある土地のおす…

- (コロカル)[おでかけコロカル]

-

- 土浦に助産師常駐の「産前産後ケアハウスmamacocochi」 ネスカフェと連携

- 「産前産後ケアハウス mamacocochi(ままここち) supported by NESCAFE」(土浦市中村南)が4月16日、オ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[カフェ・スイーツ]

-

- 那珂に自転車店「グリーンサイクルエム」移転 ホイール試着試乗サービス開始

- 自転車専門店「グリーンサイクルエム」が、ひたちなか市から那珂市菅谷に移転オープンして2カ月がたった。…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品,登山・ハイキング,旅,山]

-

- スープもジュースもNG。飲み物すら制限するようになった「声」の命令

- 「食べるな」「口に入れるな」 / (C)もつお/KADOKAWA中高6年間を女子校で過ごした作者のもつおさん。元…

- (レタスクラブニュース)[健康食材]

-

- 周南でeスポーツと職業フェア 地元企業12社が中高生にアピール

- eスポーツ大会と企業紹介イベントを組み合わせた「eスポーツフェス&職業発見フェア」が5月11日、トクヤマ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント]

-

- 5月2日の月が教えてくれるヒント 親しくなりたい人を誘う

- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと11日。 月は蟹座で満ちていきます…

- (CREA WEB)[まち歩き]

-

- 「博多町家」ふるさと館物産棟がリニューアル カフェ新設や限定土産も

- 「博多町家」ふるさと館(福岡市博多区冷泉町)の物産棟がリニューアルし、4月26日、観光交流拠点「hakata…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光,地方創生]

-

- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #Amazonセール

- 3,000円台でこの拡張力!UGREENの7in1USBハブ、正直“買い”です #AmazonセールImage:Amazon.co.jp こちらは…

- (Gizmodo Japan)[おみやげ]

-

- 京都・吉田山の青もみじさんぽ、新緑に輝く神楽岡から京大キャンパスへ♪ 隠れ家カフェや庭園美術館も

- 桜の花びらが舞い散ると、次にやってくるのが青もみじの季節。銀閣寺近くの吉田山は一帯が吉田神社の境内…

- (ことりっぷ)[芸術]

-

- 西日本は次第に雨が降り出す 今夜は雷を伴った強い雨に注意

- 西日本は次第に雨が降り出す 今夜は雷を伴った強い雨に注意2025/05/01 10:38 ウェザーニュース今日5月1日(…

- (ウェザーニューズ)[屋久島]

-

- 今帰仁・湧川に「海鮮食堂くろちゃん」 名護漁港で競り落とす魚売りに

- 食堂「海鮮食堂くろちゃん」(今帰仁村湧川、TEL 0980-56-3919)が4月10日、オープンした。(やんばる経済…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[地域の魅力]

-

- 秩父アロマラボ、秩父の森の香りを商品化 「ろっく横瀬まつり」で販売へ

- 秩父地域の森林資源を中心としたアロマ製品を手がける「CHICHIBU AROMA Lab.(秩父アロマラボ)」(秩父市…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[田舎暮らし]

-

- 津田沼駅北口にジンギスカン「成吉思汗酒場ヤマダモンゴル」 関東2店舗目

- ジンギスカンを主力とした「成吉思汗(じんぎすかん)酒場ヤマダモンゴル千葉津田沼店」(船橋市前原西2)…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[東京都]

-

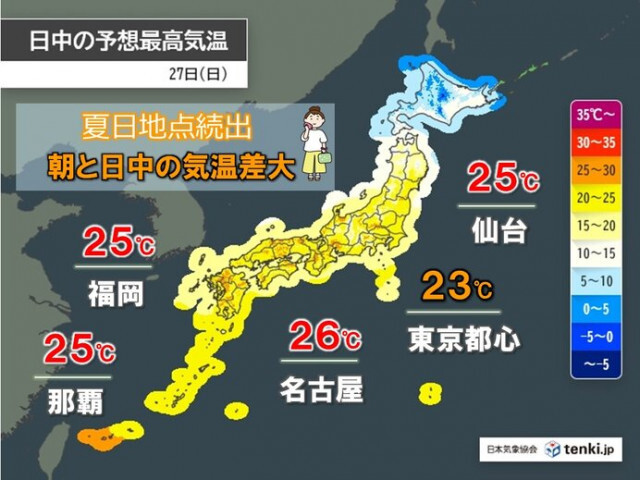

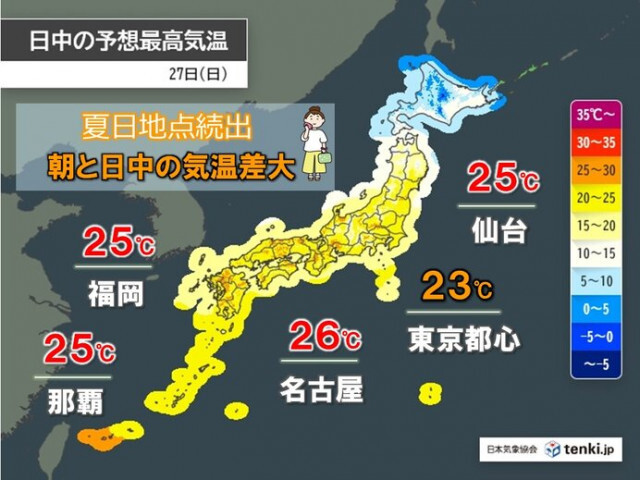

- ゴールデンウィーク一番の寒暖差か 今朝は東京・名古屋で一桁の気温 日中は夏日続出

- 今朝(27日)は各地で冷えて、東京都心は11日ぶりに一桁の気温に。ただ、日中は広い範囲で晴れて、最高気温2…

- (tenki.jp)[富山県]

-

- 今治・大三島に「ムニマルカフェ」 瀬戸内海に引かれて移住し出店

- 「munimal cafe(ムニマルカフェ)」(今治市上浦町盛)が4月12日にオープンした。(今治経済新聞) munim…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[愛媛県]

-

- 飯塚にクレープ専門店 砂糖・油不使用、賞味期限30分のクリームを売りに

- 生地とクリームに砂糖と油を一切使わないクレープを販売する「クレープアトリエ」(飯塚市柏の森)がオー…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[福岡県]

-

- ついに抗がん剤治療がスタート! SNSの力を借りて、副作用対策はバッチリです/33歳ママ、乳がんステージ3でおっぱいにサヨナラします(13)

- 困ったときのSNS!! / (C)ななぽよ/KADOKAWAイラストレーターで漫画家のななぽよさんは、愛する夫・もぽ…

- (レタスクラブニュース)[新商品]

キーワードからさがす

Copyright © Magazine House, Ltd. All Rights Reserved.