「ビワ」の育て方・栽培のコツ(果物/家庭菜園)

ビワを家庭で育てて収穫しましょう!ビワは長崎県産(長崎早生)や千葉県産(茂木)が有名です。瑞々しく甘みもあり、1つで十分な食べ応えがあります。ここでは、おすすめの品種、栽培カレンダー、育てるうえでの重要ポイントについて解説していきます。

ビワを育てるためのポイント

●木が大きくなりすぎないように変則主幹形仕立てで育てる。●摘果で果実を大きく甘くする。

●果実が寒さで傷みやすいので寒冷地の栽培はむずかしい。

ビワは庭先に植えられる定番の果樹です。家庭果樹として栽培する場合は果実が小さくなりますが、これは冬の寒さが原因のひとつです。果実は寒さで傷みやすく、栽培する場所はできるだけ温かい場所を選びましょう。

また、果実を大きくするためには摘果が必要です。摘果をすると果実が大きくなるだけでなく、甘みも増します。

ビワは冬に花をつけるため、剪定は9月ごろに行います。木が大きくなりやすいため、毎年適切に剪定しましょう。

基本情報

・難易度/ふつう・高さ/3m程度・仕立て/変則主幹形仕立て

・性質/落葉高木

・受粉樹/必要

・耐寒気温/−15℃

・土壌pH/5.0~6.0

・花芽位置/枝全体

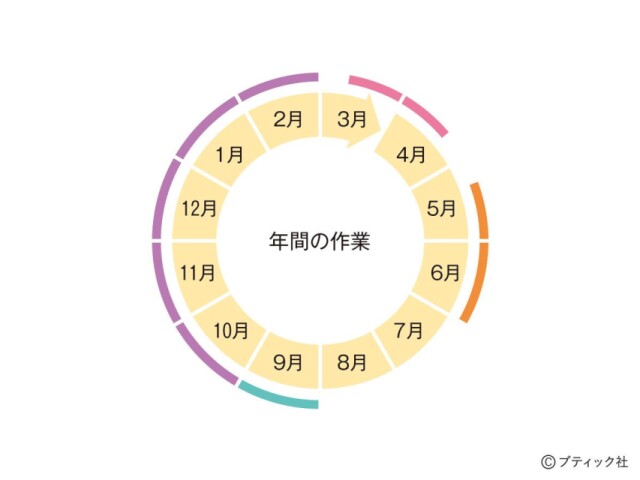

栽培カレンダー・年間の作業

上記のエメラルドグリーン色【剪定】:高さや枝の広がりを抑え、全体の1~3割の枝葉を切る。

上記のエメラルドグリーン色【剪定】:高さや枝の広がりを抑え、全体の1~3割の枝葉を切る。

上記の紫色【摘蕾・摘花】:果実を大きくするためにつぼみや花を摘み取る。

上記の紫色【摘蕾・摘花】:果実を大きくするためにつぼみや花を摘み取る。

上記のピンク色【摘果・袋がけ】:果実を大きくするために3つほど残してほかを摘み取る。

上記のピンク色【摘果・袋がけ】:果実を大きくするために3つほど残してほかを摘み取る。 上記のオレンジ色【収穫】:完熟したら収穫する。

上記のオレンジ色【収穫】:完熟したら収穫する。

植えつけ・肥料・おすすめの品種

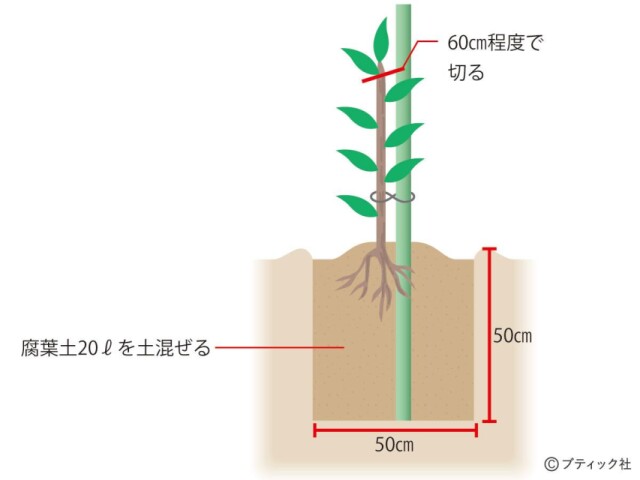

*植えつけ:2月中旬〜3月中旬

★植えつけのポイント深さ・直径ともに50cmほどまで掘り、掘り上げた土に腐葉土を混ぜる。細い根があまり出ないので、太い根を軽く切り、軽く広げて植えつける。

[変則主幹形]に仕立てる

[変則主幹形]に仕立てる4~6年苗木から育て、3m以下の高さになるように中心となる枝を切り詰める。同じ枝から何本も枝分かれするので、間引きながら主枝数本を育てる。

*肥料:3月、6月、9月

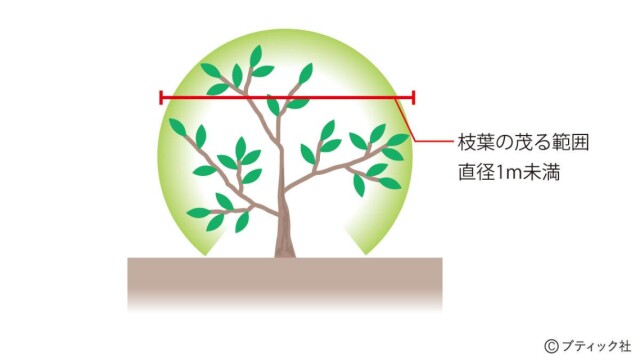

★肥料のポイント直径1m未満の木は、9月に油かす150g、化成肥料を3月に45g、6月に30g施す。

枝葉が茂る範囲に均一に肥料を施す。3月と6月は枝葉の状態を見て量を調整する。

枝葉が茂る範囲に均一に肥料を施す。3月と6月は枝葉の状態を見て量を調整する。

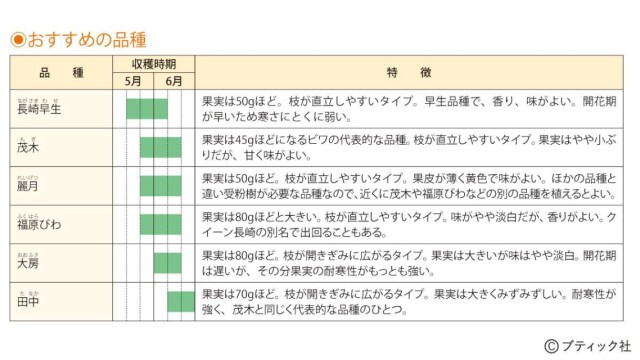

*おすすめの品種

1. 摘蕾・摘花 10月~2月

ビワは100個ほどの花が集まって咲くため、そのままにすると養分がすべての花に分散してしまい果実が小さくなります。このため、つぼみや花を摘み取り、養分を集中させます。01 つぼみか花のうちに養分を集中させるために花の集まりを摘み取る。摘み取る部分は下部の軸を2~4本を残し、上部を摘み取る。

02 花のついた部分の軸をしっかり持って、上部を手で摘み取る。

02 花のついた部分の軸をしっかり持って、上部を手で摘み取る。

03 下の軸2~4本が残る。この部分に養分が集中して果実が大きくなって甘くなる。

03 下の軸2~4本が残る。この部分に養分が集中して果実が大きくなって甘くなる。

2. 摘果 3月中旬~4月中旬

摘蕾・摘花後、3月中旬くらいに果実が数個つきます。さらに養分を集中させるために摘果を行い、果実の質を上げます。 01 果実が大きくなる品種はひとつの軸に1〜2果、果実が小さい品種は3~4果を目安に手で摘み取って間引く。 02 果実は葉25枚に対して1果を目安になるようにする。写真の場合は1つの枝に葉が50枚程度あるので2果残した。

02 果実は葉25枚に対して1果を目安になるようにする。写真の場合は1つの枝に葉が50枚程度あるので2果残した。

3. 袋がけ 3月中旬~4月中旬

摘果後は、果実を病害虫や風などの傷から守るために袋がけをします。果実袋はホームセンターなどで市販されているものを使います。01 果実を守るために市販の果実袋を1果ずつかける。

02 残りの果実にもかけ、付属の針金でしっかりととめる。果実が小さな品種はまとめてかぶせてもよい。

02 残りの果実にもかけ、付属の針金でしっかりととめる。果実が小さな品種はまとめてかぶせてもよい。

4. 収穫 5月中旬~6月

果実が全体に色づいたものから順に収穫します。軸の部分を持ち上げると簡単に収穫できます。01 果実袋を取り、全体に色づいたか確認する。色づきが浅いものは再び袋がけをする。

02 軸をつまんで軽く持ち上げるようにする収穫する。

02 軸をつまんで軽く持ち上げるようにする収穫する。

★ポイント「寒さでできるハチマキ果」!

★ポイント「寒さでできるハチマキ果」!冬の寒さでついた小さな傷が、果実が大きくなって目立つと「はちまき」のような模様ができます。この状態の果実を「ハチマキ果」といいます。見た目は悪いですが、食べることはできます。ハチマキ果の原因は冬の寒さでできた小さな傷。

5. 剪定 9月

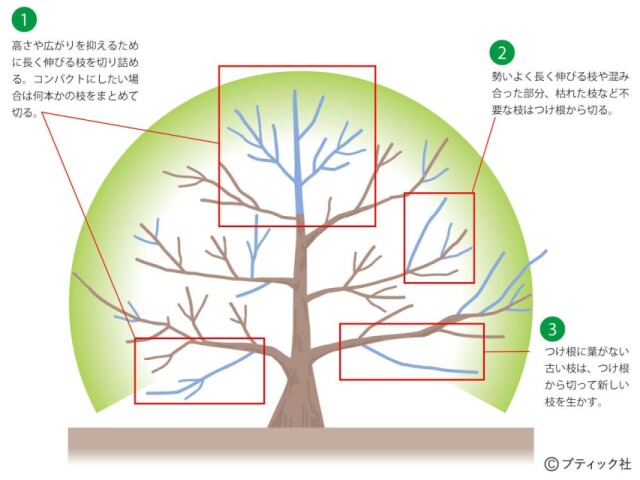

大きくなりやすいので、木が小さなうちから広がりを抑えます。また、果実は枝の先端につくのですべての枝を切り詰めないようにします。01 高さや広がりを抑えるために長く伸びる枝を切り詰める。コンパクトにしたい場合は何本かの枝をまとめて切る

02 勢いよく長く伸びる枝や混み合った部分、枯れた枝など不要な枝はつけ根から切る。

03 つけ根に葉がない古い枝は、つけ根から切って新しい枝を生かす。

*剪定の手順

01 高さや広がりを抑える高さや広がりを抑えるためには、枝分かれした部分のつけ根から切り取ります。枝の途中で切ってしまうと切った部分から枯れることもあります。

02 不要な枝を間引く

勢いよく長く伸びる枝や枯れ枝、細く弱々しい枝、混み合った部分など不要な枝を切って風通しと日当たりをよくします。木の形を乱す枝を整理して、この段階である程度木の形をつくります。

03 古い枝を切る

葉は枝の先端につきやすく、古くなると枝のつけ根に葉が少なくなってきます。近くに若い枝があるなら、つけ根から切って新しい枝と交代します。新しい枝がなければ、20㎝ほど残して切ります。

*果実ができる位置

花芽は枝の先端につくが、剪定時には花芽と葉芽の区別はつかない。このため、太くて短い枝は残し、切り詰めないようにする。

*1. 高さや広がりを抑える

01 木は大きくなりやすいので、毎年広がりを抑える必要がある。 02 枝分かれしているところのつけ根で切る。

02 枝分かれしているところのつけ根で切る。

*2. 不要な枝を間引く

01 ビワは、1か所から数本の枝が出やすいため、混み合って日当たり風通しが悪くなる。 02 1か所当たり2〜3本になるように、つけ根から切り取る。

02 1か所当たり2〜3本になるように、つけ根から切り取る。

03 すき間ができて日当たり風通しがよくなる。このほか枯れ枝など不要な枝を切る。

03 すき間ができて日当たり風通しがよくなる。このほか枯れ枝など不要な枝を切る。

*3. 古い枝を切る

01 枝先だけに葉がつき、つけ根付近に葉のない古い枝は新しい枝に更新する。 02 古い枝のつけ根から切り取る。枝分かれしている場合は枝分かれ部分のつけ根で切る。

02 古い枝のつけ根から切り取る。枝分かれしている場合は枝分かれ部分のつけ根で切る。

03 いずれ木の内部からさらに新しい枝が出たときに古い枝は更新する。

03 いずれ木の内部からさらに新しい枝が出たときに古い枝は更新する。

果樹の育て方をもっと見たい方におすすめ!

「実をつけるコツがわかる はじめての果樹の育て方」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの野菜作りの基礎やレシピをわかりやすく丁寧に紹介しております。

あわせて読みたい

-

- 「雨の日のつるし飾り」の作り方

- にっこり笑うしずくと雲のモチーフは、窓辺に飾るのがお似合い!しとしと降り続く雨の日も、笑顔になれそ…

- (NUKUMORE)[手作り,レシピ,NUKUMORE]

-

- 【いて座】2025年5月の運勢! 占い師・夜風の「タロット占い」

- 2025年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風…

- (All About)[果物]

-

- 「お買い得」と「価格上昇」に分かれる!? 5月の野菜予報

- 2025/05/01 12:30 ウェザーニュース4月は雨や寒暖差はあったものの全体に暖かく、庭木や街路樹が日々新緑…

- (ウェザーニューズ)[野菜]

-

- 東京ディズニーリゾート、2つのパークを行き来できる夏季限定チケット販売

- 東京ディズニーリゾート(浦安市舞浜)が5月2日、ランドとシーを行き来できる「1デーパークホッパーパスポ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[千葉県]

-

- マンゴーやビワを使った季節限定デザート 資生堂パーラー銀座本店が提供

- 「資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ」(中央区銀座8)が5月1日から、マンゴーやビワを使ったデ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[長崎県]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。