超ミニ盆栽を育てたいときに必要な基本情報の中から、苗木の準備方法について解説します。ここでいう「苗木」とは、超ミニ盆栽づくりに使う樹木のこと。小さくてお店などでは売られていないので、挿し木をするか、種子から育てる実生かで用意します。

苗木用の素材を入手し育てる

素材の入手方法、苗木の育て方は、挿し木か、実生かで違ってきます。

まず、挿し木で育てる場合は、庭木や鉢植えから枝や茎の一部を切り取り、これを挿し穂にします。アイビーなどつる性の植物は観葉植物としても出まわっていて、入手しやすいうえに、丈夫で育てやすいので、初心者におすすめです。

一方、実生の場合、公園や雑木林などで採取できるどんぐりや松ぼっくりが苗木のもととなります。注意したいのは、いずれにしても人の家の庭木を無断で採取したり、保安林など採取が禁じられている場所で採ったりしないこと。高山植物はすべて採取できないことになっています。

自然保護の気持ちを忘れずに、自然の恵みを少しいただく気持ちで採取しましょう。採取した挿し木や実生を育て、根や芽が出たら、これが超ミニ盆栽に使う苗木となります。

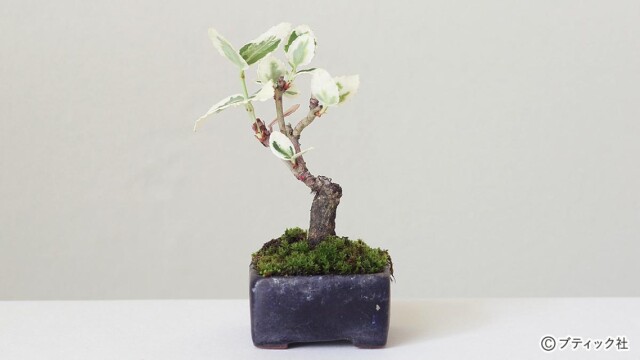

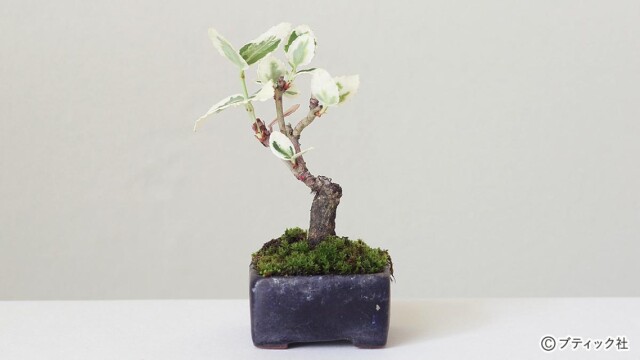

挿し木で育て、1年後に十分に育ったツゲの苗木。

*【まめ知識】苔はどうやって用意すればよい?

苗木と合わせて、超ミニ盆栽をつくる前に用意したいのが「苔」です。苔は超ミニ盆栽をつくるときに土の上に張るのに使います。

苔は乾燥した状態で市販されているミズゴケを除き、生きたものはほとんど販売されていません。ほかの盆栽に使われているものや公園などに生えているものを採取して、浅めの鉢などにぬらした新聞紙を敷いた上に置いて日陰で管理します。

苔が必要なときに取り出して使えるように準備しておきましょう。

土に張った苔は全国に広く分布するホソウリゴケ。背の低い苔を探して使いましょう。

*挿し木に向く素材と採取方法

庭木や鉢植えから枝や茎を採取する!

挿し木に向く素材は、種子をつくらないもの、種子から育てると苗木として使えるようになるまで時間がかかるものなどです。

たとえば、ツゲ、ツルマサキ、レンギョウ、ウツギなどの「雑木類(*①)」や、スギ、シンパクなど盆栽でおなじみの「松柏類(*②)」などがあります。

採取の適期は、芽が出る前の3月頃と枝が硬まった6月頃。枝の先端の新芽はやわらかくて腐りやすいので、古い枝を2~3節残して切り取ります。下葉を取り除きこれを挿し穂に。

樹木の種類によって違いますが、1か月~1年たって根がしっかり生えたら、これらが「挿し木苗」となります。

レンギョウの挿し木苗

トショウの挿し木苗

「雑木類(*①)」:松柏類以外の落葉樹など

松柏類以外は雑木類としてまとめられます。おもに落葉樹で、春の芽吹き、初夏の新緑、秋の紅葉、冬の落葉というように、樹形や葉の色の変化を楽しめるのが魅力。

さまざまな樹形をつくりやすく、育てやすいものが多いので、初心者におすすめです。

■雑木類の代表:モミジ、ケヤキ、ブナ、シデ、ヒメシャラ、ツタ

「松柏類(*②)」:盆栽の代表ともいえる針葉樹類

マツ、スギ、シンパクなどの常緑針葉樹。樹形をつくるときにある程度のテクニックが必要なため、中・上級者向けといわれますが、「盆栽といえばこれ!」といったイメージで、その格式の高さが魅力的。

生命力があり、長く育てられることも特徴です。超ミニ盆栽の場合、松ぼっくりから種子を採取して苗を育てます。

■松柏類の代表:アカマツ、クロマツ、ゴヨウマツ、スギ、ヒノキ、シンパク

*実生に向く素材と採取方法

実生に向く素材は、実のなる樹木や種子が採取しやすいものです。

たとえば、コナラ、クヌギ、アベマキなどのどんぐりはそのまま種子となります。どんぐりは11~12月頃に公園や雑木林で採取しますが、もっと身近な果物の種子で、たとえば食べ終わったマンゴーやビワなどの種を育ててみるのも楽しいでしょう。

一方、モミジやトウカエデなどは、秋に採取した種子の羽の部分を取り、涼しいところで保管しておきます。

樹木には、種子をまくとすぐに芽が出る短期型、3月に種をまくと1年で苗木となる1年型、翌年以降に芽が出る多年型があります。種子をまき、発根・発芽したら、これらが「実生苗」となります。

サワシデの実生苗

モミジの実生苗

挿し木で増やす

枝などを土に挿して根や新芽を出させます。ここでは、ツゲの挿し穂を使います。

*用意するもの

・挿し穂

・鉢(4号)

・土(培養土)

・植物活力剤

*必要な道具

・ハサミ

・ピンセット

・受け皿

(挿し穂が入る大きさのもの)

・バケツ、または大きめの容器

(水がたっぷり入るもの)

*挿し穂を用意する

01 挿し穂は、新芽(穂先の明るい色の部分)はやわらかくて腐りやすいので、前年の芽を残して切る。

02 枝の下のほうの葉を取り除く。

03 受け皿に水で希釈した植物活力剤(ここではメネデールを100倍に希釈)を入れ、挿し穂をつけておく(数時間)。

*土を用意する

01 鉢に土を入れる。

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

03 土に水を吸収させたところ。

*挿し穂を植える

01 土に等間隔でピンセットを挿し、穴をあける。

02 穴をあけたところに挿し穂を挿す。

Point!間隔はあけすぎずくっつけすぎず

挿し穂を植える間隔は、挿し穂どうしがぎりぎり触れない程度に。

間隔をあけすぎると、風に揺れるなどして倒れやすくなってしまいます。

03 挿し穂の根元の土をピンセットですき込み、挿し穂を固定する。

*水締めをする

水をたっぷり入れたバケツの中に鉢を入れ、水締めをする。

*日陰に置く

挿し木をして1週間は、日に当てず、日陰に置いてようすを見る。

*完成

ツゲは1年で根が出て、苗木として使えるようになる。

*【まめ知識】根が出たかどうかはどうやって確認する?

根がしっかり出たかどうか確認するためには、抜いてみないとわかりません。

ただし、根が出るのと新芽が出るのは連動しているため、新芽が出てきたら根も出てきたと考えてよいでしょう。

それぞれの樹木について、どれくらいで根が出るか、めやすを知っておくとよいでしょう。

種子から育てる(実生・みしょう)

植物を種子から育て発芽させる方法を「実生」といいます。ここでは、アベマキとコナラを使っています。

*用意するもの

・どんぐり 10個

・鉢(4号)

・土(培養土)

*必要な道具

・バケツ、または大きめの容器

(水がたっぷり入るもの)

*まき床を用意する

01 鉢に土を入れる。

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

03 土に水を吸収させたところ。

*どんぐりをまく

01 土にどんぐりを軽く押し込むように、等間隔でまいていく。

02 どんぐりをまき終えたところ(長い実がコナラ、丸い実がアベマキ)。

Point!いろいろな種類が混ざっていてもOK!

どんぐりをまくときに、ひとつの鉢に違う種類のものが混ざっていても問題はありません。入手できたものや、好みのものをまきましょう。

*土をかぶせる

01 どんぐり1個分ぐらいの厚さの土をかぶせる。

02 手で軽く押さえて安定させる。

Point!小さい種子の場合は土は薄めに

モミジなど小さな種子をまく場合は、かぶせる土の厚さは水をかけたときに種が飛び出してしまわないように種子の大きさの2~3倍の厚さにします。

*完成

水を与えて完成。根が出るまでは外気に当て、たっぷり水を与えながら管理する。

*【まめ知識】1年ごとに植え替えが必要

挿し木で増やす場合も、種子から育てる場合も、超ミニ盆栽に仕立てずにそのまま苗木として育てるのであれば1年後に植え替えが必要です。

植え替える理由のひとつは、1年で鉢の中いっぱいに根が張ると、それ以上根が伸びなくなり、成育が悪くなってしまうため。またもうひとつは、土がドロドロになり、水や空気が通らなくなってしまうため。植え替えることで苗を長く育てることができます。

ミズゴケ実生

水を含ませたミズゴケの中で実生させることによって、クネクネとした根になり、この形を生かした超ミニ盆栽をつくることができます。

*用意するもの

・どんぐり

・ミズゴケ

・ビニール袋

*必要な道具

・ハサミ

*【まめ知識】ミズゴケ実生はいつ行うのがよい?

種を採種してすぐに行ってもOKですが、室内に置いておくと冬に発芽してしまうので、春先まで種で保存して、3月になってから行うとよい。

*ミズゴケを用意する

ミズゴケはハサミで細かく刻み、水に浸して軽く絞っておく。

*どんぐりを入れ密閉する

01 ビニール袋の中にミズゴケを入れ、どんぐりを入れる。

02 ビニール袋の口を絞って密閉する。

*根が出たら

01 3週間ほどで根が出たところ。

02 ミズゴケ実生で発根させた木の実。左から、アベマキ、ツバキ、コナラ。

*植え替える

根が出たところで超ミニ盆栽づくりに使ってもよいが、植え替えることでまた違った樹形のものができる。

盆栽の基礎や作品をもっと見たい方におすすめ!

「つくる・育てる・飾る!超ミニ盆栽 新装版 」では、今回紹介した盆栽の基本的な情報以外にも、たくさんの盆栽の作品についてわかりやすく丁寧に紹介しております。

挿し木で育て、1年後に十分に育ったツゲの苗木。

挿し木で育て、1年後に十分に育ったツゲの苗木。

土に張った苔は全国に広く分布するホソウリゴケ。背の低い苔を探して使いましょう。

土に張った苔は全国に広く分布するホソウリゴケ。背の低い苔を探して使いましょう。

レンギョウの挿し木苗

レンギョウの挿し木苗

トショウの挿し木苗

「雑木類(*①)」:松柏類以外の落葉樹など

トショウの挿し木苗

「雑木類(*①)」:松柏類以外の落葉樹など サワシデの実生苗

サワシデの実生苗

モミジの実生苗

モミジの実生苗

02 枝の下のほうの葉を取り除く。

02 枝の下のほうの葉を取り除く。

03 受け皿に水で希釈した植物活力剤(ここではメネデールを100倍に希釈)を入れ、挿し穂をつけておく(数時間)。

03 受け皿に水で希釈した植物活力剤(ここではメネデールを100倍に希釈)を入れ、挿し穂をつけておく(数時間)。

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

03 土に水を吸収させたところ。

03 土に水を吸収させたところ。

02 穴をあけたところに挿し穂を挿す。

02 穴をあけたところに挿し穂を挿す。

Point!間隔はあけすぎずくっつけすぎず

Point!間隔はあけすぎずくっつけすぎず

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

02 バケツに水を張り、鉢を九分目まで浸し、底穴から水を吸収させる。

03 土に水を吸収させたところ。

03 土に水を吸収させたところ。

02 どんぐりをまき終えたところ(長い実がコナラ、丸い実がアベマキ)。

02 どんぐりをまき終えたところ(長い実がコナラ、丸い実がアベマキ)。

Point!いろいろな種類が混ざっていてもOK!

Point!いろいろな種類が混ざっていてもOK! 02 手で軽く押さえて安定させる。

02 手で軽く押さえて安定させる。

Point!小さい種子の場合は土は薄めに

Point!小さい種子の場合は土は薄めに

02 ビニール袋の口を絞って密閉する。

02 ビニール袋の口を絞って密閉する。

02 ミズゴケ実生で発根させた木の実。左から、アベマキ、ツバキ、コナラ。

02 ミズゴケ実生で発根させた木の実。左から、アベマキ、ツバキ、コナラ。