ケルトの祝祭「ベルテインの火祭り」はなぜ復活したのか、英国

毎年4月30日の夜、1万人近くが英国スコットランドのエディンバラにある丘カールトン・ヒルに集まり、再び巡ってくる夏を火とともに迎える。印象的な衣装をまとったパフォーマーが群衆の中を動き回り、町中に響くドラムの音やかけ声とともに、昔の祭りを再現する。「ベルテインの火祭り」だ。

地元の人も観光客もやってくるこのイベントは、火や豊作、移りゆく季節を讃える古くからの伝統を祝う祭りとしては、英国で現在行われているなかで最大規模を誇る。かつては忘れ去られていたこの祭りは、1988年、アーティストとボランティアのグループによって復活した。今では、伝統に根ざしつつも現代の価値観も取り入れた、エネルギーあふれる一大行事となっている。

忘れられていたこの多神教の火祭りは、どのようにして英国スコットランドを象徴する年に一度の祭りになったのだろうか。

ベルテインの起源

ベルテイン(Beltane)は、1年を8つの季節で捉えたケルトの暦に基づく祝祭のひとつだ。ほかにはサウィン(11月1日)、ユール(冬至)、インボルク(2月2日)、エオストレ(春分)、リーザ(夏至)、ルーナサ(8月1日)、マーボン(秋分)がある。ベルテインの起源はスコットランドやアイルランド、ウェールズ、マン島にあり、何世紀も前にさかのぼることができる。

ベルテインは「まばゆい火」という意味で、まさにそれが祝祭の中心となる。太陽のふりそそぐ夏の訪れ、変わりゆく季節に生まれ来る人間や家畜を含めた豊作や多産を祝う祭りだ。

昔はコミュニティの全員が、自分の家の火を一度消さねばならなかった。そしてコミュニティの全体の空間で、”ニードファイヤー”と呼ばれる大きなかがり火がたかれた。儀礼の中には、家畜を2カ所のニードファイヤーの間を連れ歩き、その後の季節の家畜の健康を祈るというものもあった。そうした儀礼が終わると、あとは音楽や踊り、宴会が深夜まで続いた。

「ベルテインは、キリスト教化する前、アングロサクソン人による植民が起こる前の時代から、スコットランドの伝統や文化において重要なものでした」。そう語るのはベルテイン・ファイヤー協会のロメイン・ファームストン・エバンス氏だ。

「歴史のなかで、支配体制が変わったとき、ベルテインのような古くからある伝統は、優位にある文化に取り込まれ、それに合わせて変化していきました。そのため形や名前が変わっただけで、祝祭そのものは終わることはなかったのです。ベルテインの場合は、五月祭になりました」

次ページ:なぜ人気が高まっているのか?

エディンバラの「ベルテインの火祭り」の歴史

19世紀や20世紀には、昔ながらの非キリスト教的な多神教の祝祭に対する抑圧が続いたものの、ベルテインは完全には消えなかった。1988年、パフォーマンスアーティストのグループが、カールトン・ヒルにてベルテインに再び息吹を吹き込んだ。現在でもボランティアによって運営されているこの祭りは、1年目に50人程度だった観客が、1999年には約1万人に増えるところまで成長した。

「祭りを復活させたグループは、当時優勢だったサッチャーリズム(1980年代の英国で、マーガレット・サッチャー政権によって推進された経済政策。国営企業の民営化や、社会保障の削減などを行った)との闘いから解き放たれる場を探していました」と、英エディンバラ・ネピア大学の講師であり、ベルテインについて幅広く研究しているロス・ティンズリー氏は話す。

歴史的には、ベルテインの祝祭はアーサーズ・シートの丘の斜面でおこなわれてきた。しかしそこが王家の土地であることで、政治的な象徴になってしまっていたため、運営側はカールトン・ヒルを選んだ。カールトン・ヒルは80年代、性的マイノリティーであるクィアのカウンターカルチャーとのつながりで知られた場所だった。

現在の祭りは、「メイクイーンとグリーンマン」の物語が軸になっている。

メイクイーン(5月の女王)は、ほぼ母なる大地のような存在で、自然を象徴している。グリーンマン(地球上の生命の象徴)は、祭りの期間中、メイクイーンの気をひこうとするが、なかなかうまくいかない。

グリーンマンが冬のコートを脱ぎ捨て、新しい季節を受け入れたとき、ようやくメイクイーンはグリーンマンを受け入れる。ふたりが結ばれ、夏が始まると、祭りは最高潮に達する。

物語が進む中で、自然のさまざまな側面を表すほかのキャラクターも登場する。

たとえば「ホワイト」たちはメイクイーンの従者で、女王の感情やエネルギーを具現化している。「ブルー」たちは祭りの年長者で、伝統や秩序を守っている。野性的で予測不可能な「レッド」たちは、自然の混沌と肉欲を象徴し、ほかのグループをよく混乱させる。

こういった登場人物たちがカールトン・ヒル中を4時間以上駆け巡り、観客もその一部になったかのように祭りが展開する。

なぜ人気が高まっているのか

ベルテインは、単なる見世物として人気が高まっているわけではない。「今世界中で、各地域固有の、先住民などの文化を受け入れようという動きが再び起こっています」。ファームストン・エバンス氏はそう話す。「ベルテインは、スコットランド人が自分たちの伝承を復活させようとしている動きの一部なのです」

ベルテインの人気が映し出しているもののひとつは、増しつつある「再びつながりたい」という欲求だろう。つながりたい相手は、人間同士であり、自然界であり、現代の生活からすると古く感じられるようなリズムだ。

「そうした欲求が増している背景には、伝統的な宗教観や、現代の西洋社会のリズムに対する不満があると言えるのではないでしょうか」とティンズリー氏は話す。

ベルテイン・ファイヤー協会のウェブサイトによると、ベルテインを復活させた際の目的は、人間の根源的なありのままの姿の探究、土地や自然と再び結びつきをもつ必要性、そして当時の中央政府の限度を超えた合理化、規律を強いる体制に対する抵抗として、生命や自然の要素をもつ混沌とした野性的な活動を対立軸におくことだったという。

「ベルテインは、この先に輝かしい時代が待っていることを願う、希望の祭りです」とファームストン・エバンス氏は言う。この祭りは、不確実な時代に、多くの人が安らぎを得られる存在なのだ。

あわせて読みたい

-

- 50年ぶりに新空港が開港、ルーマニアのドラキュラの故郷へ

- 50年ぶりに新空港が開港、ルーマニアのドラキュラの故郷へ行くべき理由:1400キロのヴィア・トランシルバ…

- (ナショナル ジオグラフィック日本版)[ナショナルジオグラフィック]

-

- 5月1日は八十八夜 「お茶ート」で好みのお茶がひと目でわかる!

- 2025/05/01 05:30 ウェザーニュース今年は今日5月1日(木)が八十八夜です。八十八夜とは、立春から数えて88…

- (ウェザーニューズ)[LOHAS,スローライフ]

-

- 佐賀・諸富の「スミレキッチン」が10周年 地元食材使いパスタなど提供

- 国道208号線沿いのレストラン「スミレキッチン」(佐賀市諸富町山領、TEL 0952-97-6734)が4月27日で10周…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]

-

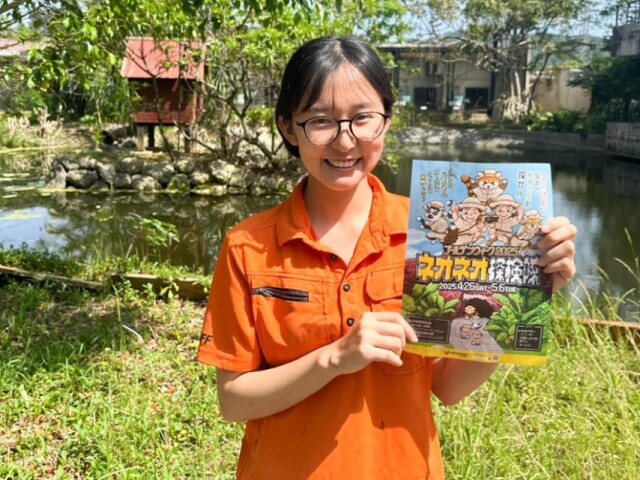

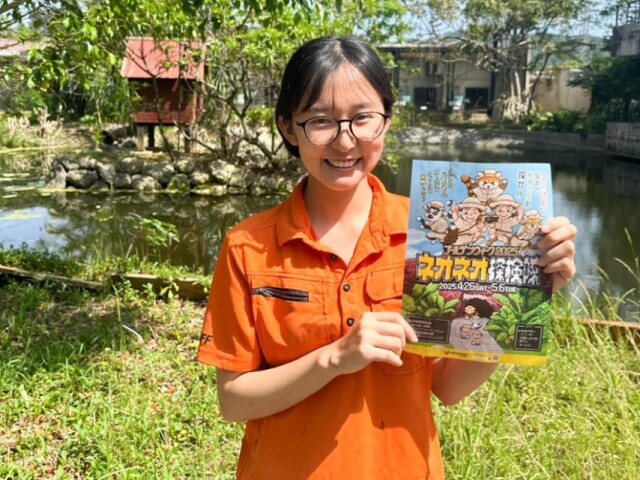

- ネオパークで探検イベント 食べあとなど手がかりに迷路進み「動物」推理

- イベント「ネオネオ探検隊」が5月1日~6日、動植物園「ネオパークオキナワ」(名護市名護)情報自然博物館…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[イベント]

-

- 5月1日の月が教えてくれるヒント 新茶をいただく

- 今日の月はWaxing Moon月は満ちていく期間に入っています。満月まであと12日。 風薫る5月になりました。立…

- (CREA WEB)[まち歩き]

-

- 熱海・渚町に「ボタニカルフラワースクール」 特産品使い思い出を形に

- ワークショップを提供する「ボタニカフラワースクール」(熱海市渚町)がオープンして、5月1日で半年がた…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光,地域の魅力]

-

- 荷物の整理がしやすい設計になっている優れもの!【ザノースフェイス】のバッグがAmazonでお買い得に!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[旅]

-

- 彦根の琵琶湖沿いの公園で福祉キャンプイベント たき火やパン作り体験

- 障害者向けグループホームなどの障害福祉サービスを提供するビジョナリー(名古屋市中区)が主宰するキャ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[ボランティア]

-

- 1日は日本海側で7月並みの暑さ 真夏日に迫る所も 熱中症に注意

- 5月のスタートはフェーン現象の影響で日本海側では季節外れの暑さとなりそうです。北陸〜山陰を中心に7月…

- (tenki.jp)[健康]

-

- 岡本翔子の星占い 【牡牛座】5月の運勢「生きているだけでは十分ではない」

- 牡牛座4月20日〜5月20日生まれJust living is not enough… one must have sunshine, freedom, and a littl…

- (CREA WEB)[エネルギー(ぼんやり学会)]

-

- 大洗「吉田屋」が新商品「ネオ梅ようかん」販売 「茨城の空」を表現

- 吉田屋(大洗町)が4月29日、新商品「IBARAKI UME YOKAN」の販売を始めた。(水戸経済新聞) 「茨城の空」…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[新商品]

キーワードからさがす

(C) 2025 日経ナショナル ジオグラフィック社