中田英寿がシェアしたい“日本の新たな価値”「無限の造形美、バンブーアーティスト『四代田辺竹雲斎』」

ウォーカープラスでは、中田氏の「に・ほ・ん・も・の・」との共同企画として、珠玉の“にほんもの”をお届けする。

中田英寿

「全国47都道府県の旅で出会ったヒト・コトを、”工芸芸能・食・酒・神社仏閣・宿”に分けて紹介。日本文化を多くの人が知る『きっかけ』を作り、新たな価値を見出すことにより、文化の継承・発展を促していきたい。」

竹工芸作家・四代田辺竹雲斎さんの作品は、大阪府堺市にある小さな工房で生まれている。格子戸を抜けると小さな中庭。敷石が並ぶ通路の左にあるガラス張りの部屋が工房だ。作務衣を着た田辺さんと3人の若者が黙々と作業をしている。

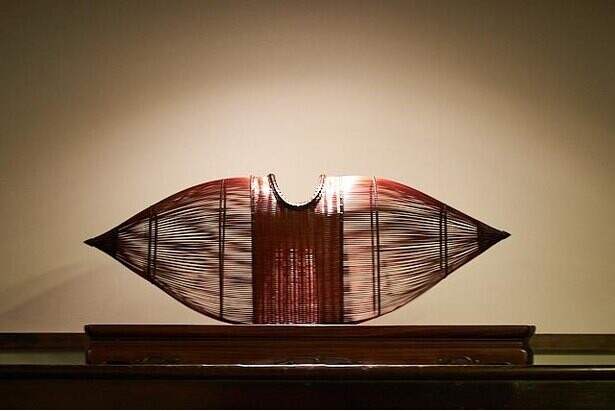

彼の作品は、大英博物館やボストン美術館、フィラデルフィア美術館に収蔵されている。玄関やリビングには、そんな彼や歴代竹雲斎の作品が飾られている。細く削られた無数の竹を編んでつくられた花器やオブジェ。竹ならではの曲面には、繊細でありながら独特の緊張感がある。

「子供のころから竹工芸とともに生きてきました。家の中で祖父と父が作業をしていて、僕も見よう見まねでやっていました。茶道とか華道、書道も教わっていましたが、それらが今になって役立っています。東京で過ごした美大生時代は他の道に進みたいと思ったこともありましたが、結局DNAに埋め込まれていたのか、実家に帰り竹雲斎を継ぐことになりました」と、竹工芸作家に至るまでの経緯を田辺さんは話してくれた。

田辺竹雲斎というのは、堺で襲名されている竹工芸家の名前。明治末期から昭和初期にかけて国内のみならず国際的な博覧会にも参加した初代、光と影がもたらす美しさを竹の透かしによって表現する透かし編みという技を生み出し紺綬褒章を受章した二代、矢竹を使った点と線の構成により面を作るスタイルを構築した三代と、各世代で独自のスタイルを築きあげながら、竹工芸の高度な技を伝承してきた。

田辺さんは伝統的な花かごや茶道具を作る一方、世界各地で行われる展示会やインスタレーションでは、広い空間を竹細工で埋め尽くすような作品を発表する。竹工芸は編み方でいかようにもカタチを作ることができるが、高さ8メートル以上、1万本以上の竹ひごをつかった巨大なオブジェは、写真で見るだけでもとてつもない迫力だ。

「竹ひごとともに移動して、その空間を見て感覚的に組んでいきます。展示期間が終わったら解体してまた移動。そうやって何度でも再生可能なのも竹ならではといえるのかもしれません」と田辺さんは話す。

作品だけでなく、人材も育てる。彼は、10年間で12人の弟子を受け入れ、次世代の育成に力を入れてきた。

「僕が父のもとで修行したときは、休みなしで24時間竹と向き合うような感じでした。でも今の時代にそんなことをやっていたら誰もついてこない。作品も修行の方法も時代とともに変えなければならない。竹工芸の本質さえ伝えられれば、システムはどんどん変わっていいと思っています。自分の作品をつくりながら弟子を育て、海外にいけばいろいろな人と出会うこともでき、そこからまた新しい可能性が広がる。最高の仕事だと思いませんか?」と田辺さんは目を輝かせて語ってくれた。彼の作品も、そのほとんどを海外のコレクターが購入している。

「ビジネスだけを考えたら全部海外に売ったほうがいい。でも、それでは日本に竹工芸の作品が残らないことになってしまいます。だから2割程度は国内で買ってもらって、少しでも竹工芸の魅力を伝えていきたいと思っています。竹工芸の作家が、みんなが憧れるような仕事になることが今の目標です」と田辺さんは言う。

美しく、どこかはかなげでありながら、曲がっても曲がっても折れない強さを持つ。そんな竹工芸の魅力を海外の人だけに独占させるのは、あまりにももったいない。田辺さんは国内でも精力的に展覧会やワークショップ、工房での体験教室なども行っているので、機会があればぜひその魅力に触れてみてほしい。

あわせて読みたい

-

- ばね屋の技術を活かした扇風機能付きうちわ「ポップシェード」が登場、人込みでもパッと涼しく!

- キュリオスプリング株式会社は、扇風機能付きうちわ「ポップシェード」を発表。2025年7月18日(金)まで、ク…

- (Walkerplus)[ウォーカープラス,健康食材,イベント,旅]

-

- 洗練された白が足元を彩る!【ニューバランス】の快適スニーカーがAmazonで販売中!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[まち歩き]

-

- ゴールデンウィーク中におすすめ!「葉っぱ切り絵」の作り方

- 2025/05/04 09:00 ウェザーニュース今年のGWはいかがお過ごしですか?ご自宅でのんびり過ごされてる方は、…

- (ウェザーニューズ)[芸術]

-

- 5日〜6日は関東や近畿など広い範囲で頭痛やめまいに要注意 体調不良の予防を

- 明日5日は西から雨雲が近づき、明後日6日にかけては全国的に雨が降るでしょう。このため広く気圧が低下し…

- (tenki.jp)[東京都,大阪府]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.