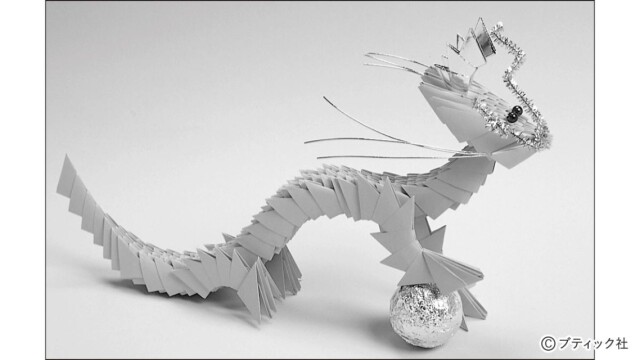

折り紙手芸「飛龍」の作り方

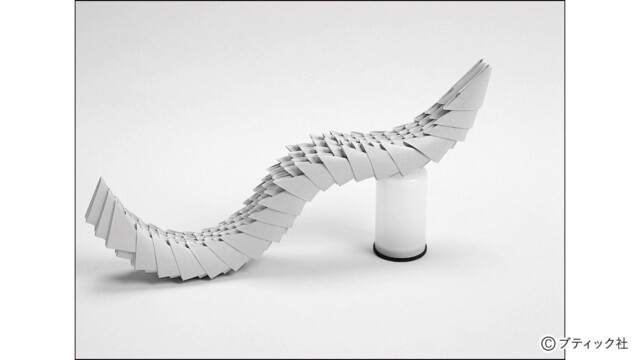

運が上がりますように天空を駆ける龍の姿に願いを込めて作りましょう!難しそうに見えますが、平面構成の作品なので、とっても簡単です。からだのうねりも自由にアレンジしてみましょう。

「上は市販の紙を使った作品、下は広告チラシを使った作品にブルーのあんでるせんコート液を塗りました。」

「上は市販の紙を使った作品、下は広告チラシを使った作品にブルーのあんでるせんコート液を塗りました。」

共通 折り紙手芸の基礎|パーツの折り方、道具とのり付け方法

作品を作る前に、まずは折り紙手芸の基礎を理解してから進めましょう!■折り方

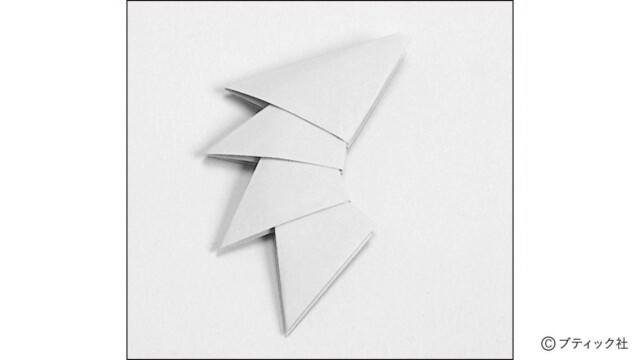

3種類あります。お手元の紙が1対2なのか、1対2弱なのか、1対2強なのか、確かめてから折りましょう。

ここでは、1対2弱の場合(市販の紙、コピー用紙、広告チラシなど)のパーツの折り方が必要になります。折り方の詳細は下記で紹介しているので、参照してください。

【三角パーツの折り方(1対2弱の場合)】はこちらから

■道具とのり付け方法

組んだパーツはボンドを使って固定します。詳しいやり方は下記で紹介しているので、参照してください。

【折り紙手芸の道具とのり付け方法】はこちらから

必要な材料

★できあがり寸法:胴の幅=約3.5cm、長さ=約31cm、高さ=約17cm●紙は上質紙またはチラシ

・紙 5cm×9cm 201枚(金)、4cm×7cm 6枚(銀)

・金水引き 12cm 6本

・銀モール 25cm 1本

・6ミリ玉ビーズ 2個

・#28ワイヤー 少々

・発泡ボール 4cm 1個

・アルミ箔 少々

組立図

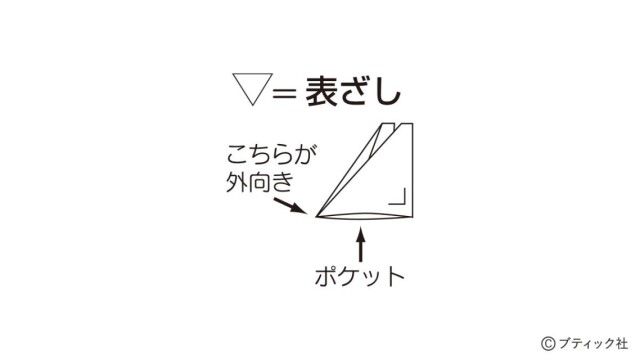

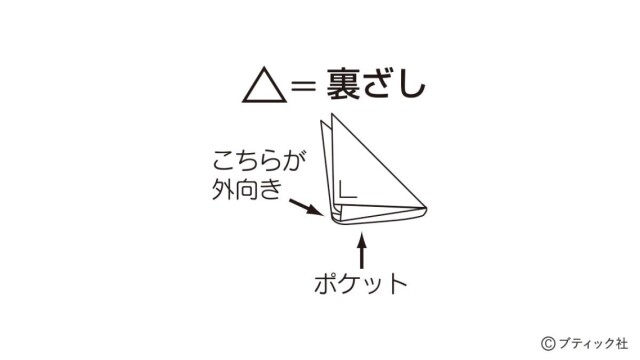

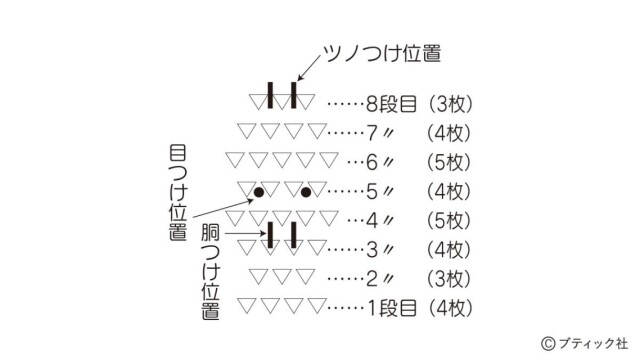

【記号の見方】

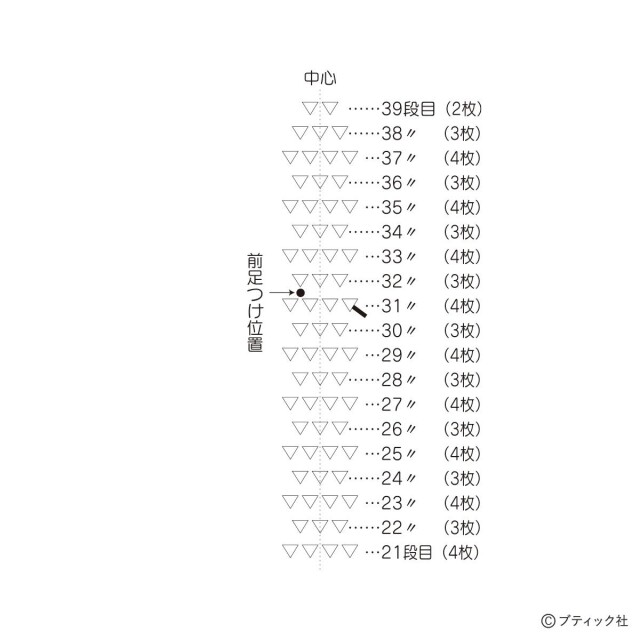

【胴】

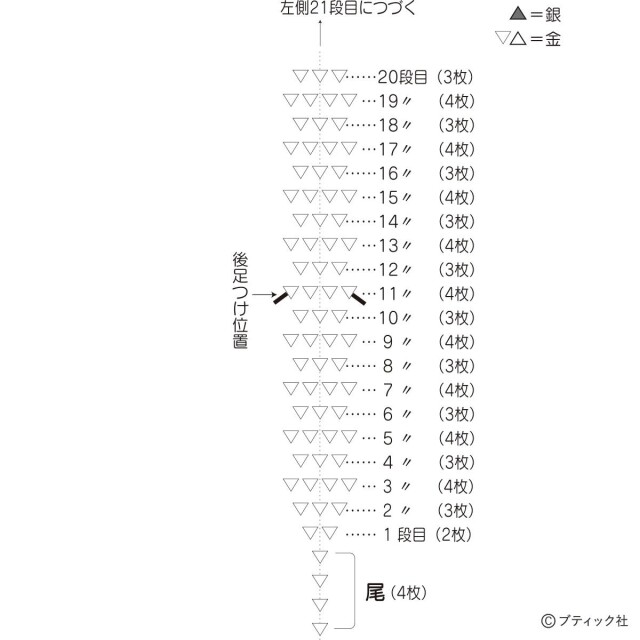

【胴】

【頭】

【頭】

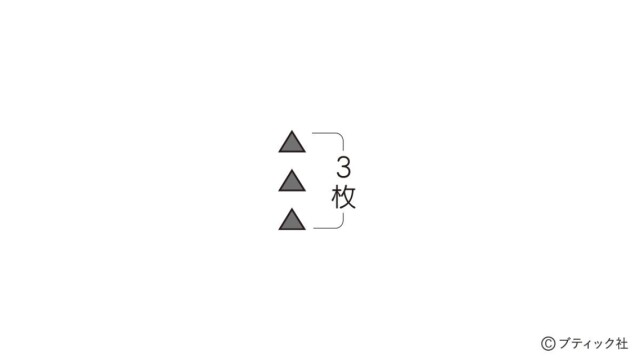

【ツノ】

【ツノ】

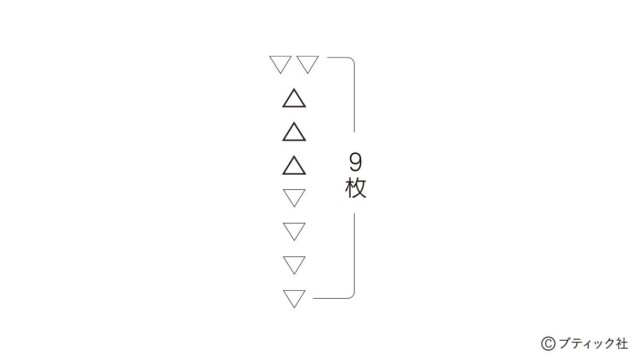

【前足】

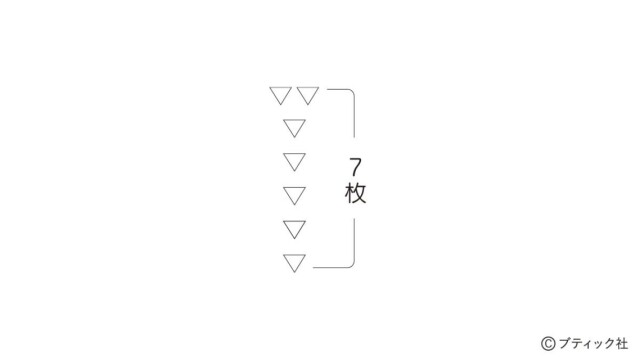

【前足】

【後足】

【後足】

作り方

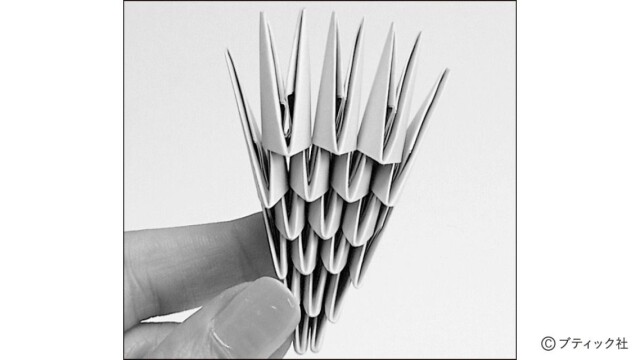

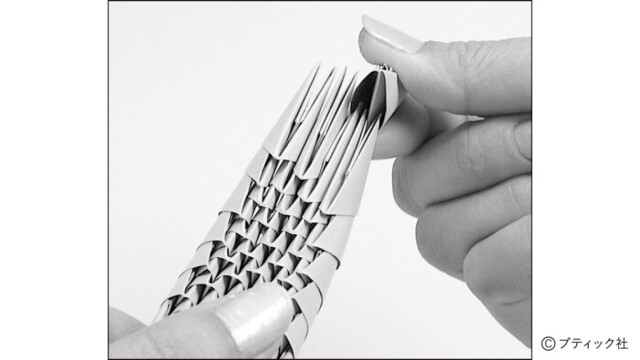

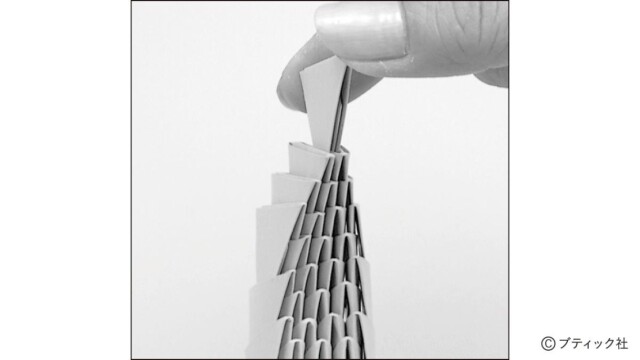

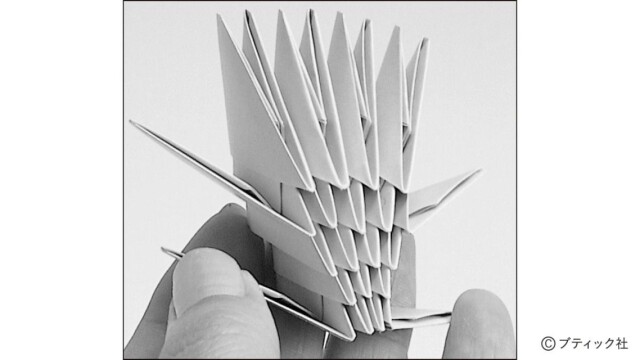

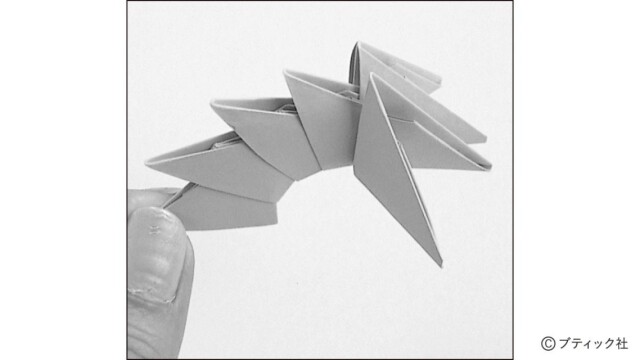

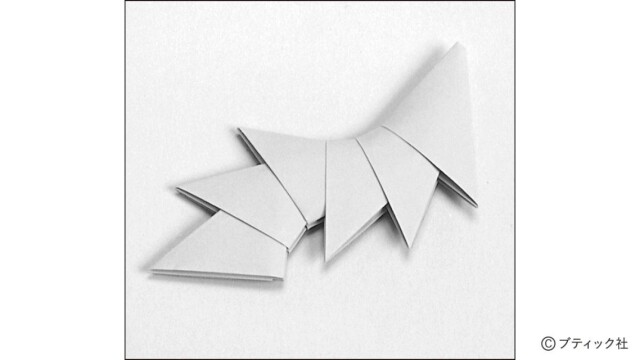

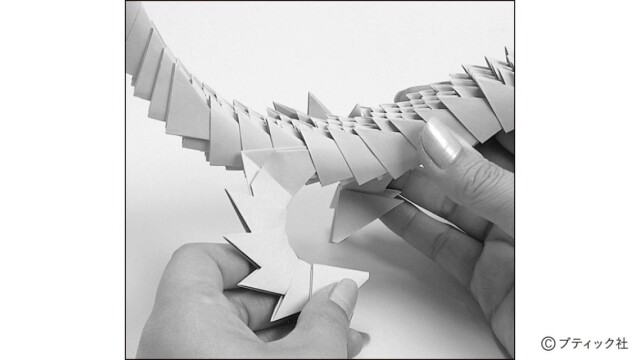

01 胴を作ります。2枚のパーツを揃えて持ち、1枚のパーツをかぶせます。『表ざし』 02 その両脇に1枚ずつかぶせて2段目3枚にします。両端のポケットは余っています。

02 その両脇に1枚ずつかぶせて2段目3枚にします。両端のポケットは余っています。

03 3段目4枚を『表ざし』でかぶせます。一番端のポケットは余っています。

03 3段目4枚を『表ざし』でかぶせます。一番端のポケットは余っています。

04 4段目3枚を『表ざし』でかぶせます。3段目の両端の三角部分は残っています。

04 4段目3枚を『表ざし』でかぶせます。3段目の両端の三角部分は残っています。

05 5段目4枚を『表ざし』でかぶせます。一番端のポケットには3段目で残っていた三角部分を入れます。

05 5段目4枚を『表ざし』でかぶせます。一番端のポケットには3段目で残っていた三角部分を入れます。

06 6段目3枚を『表ざし』でかぶせます。5段目の両端の三角部分は残っています。

06 6段目3枚を『表ざし』でかぶせます。5段目の両端の三角部分は残っています。

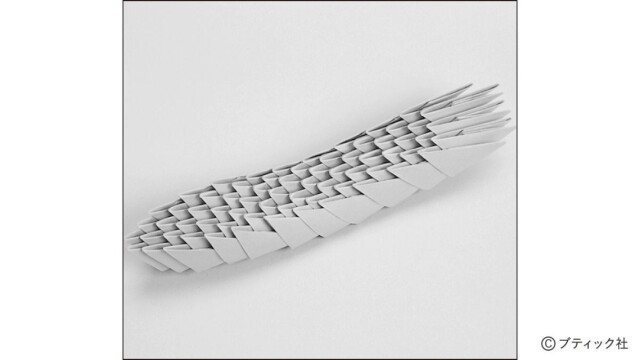

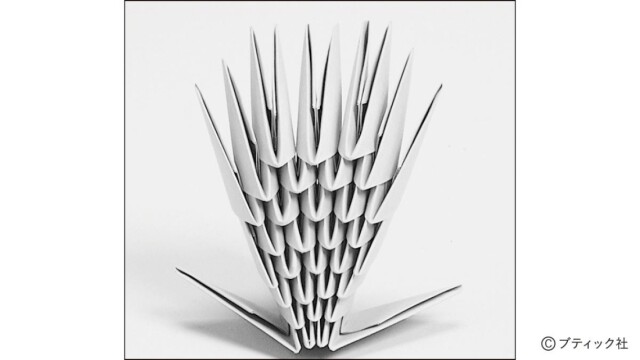

07 4枚、3枚と繰り返しながら20段目まで『表ざし』でかぶせます。

07 4枚、3枚と繰り返しながら20段目まで『表ざし』でかぶせます。

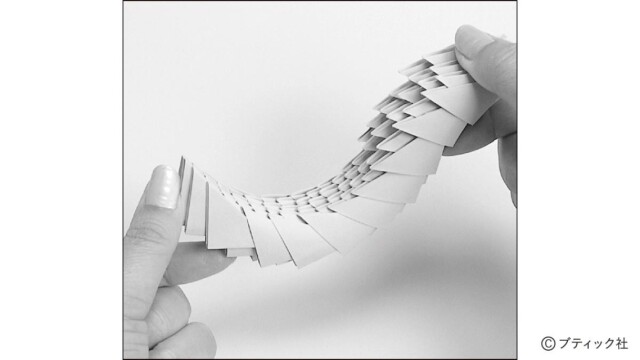

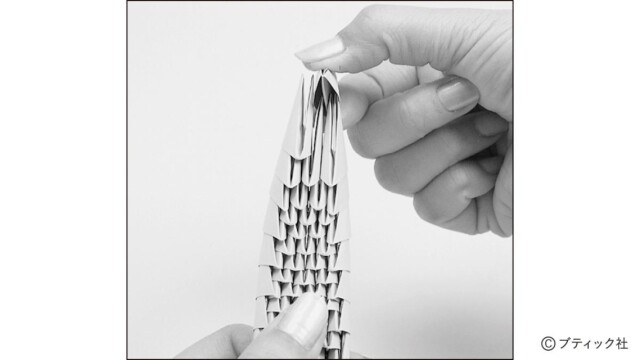

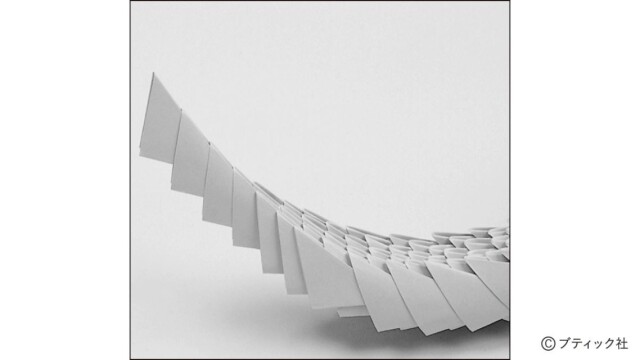

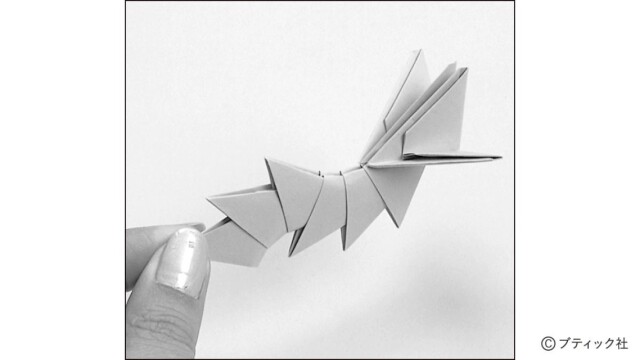

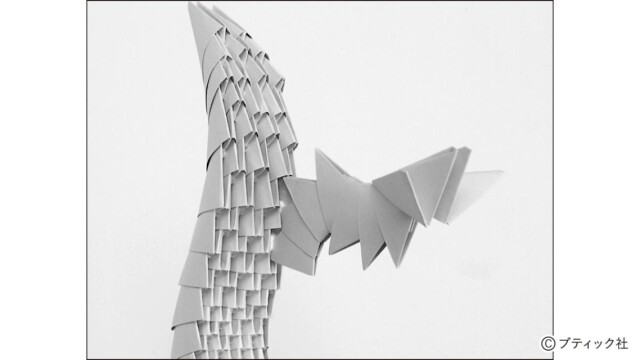

08 S字形に曲げます。1~13段目くらいまでをしっかり曲げ、その先を逆に向けます。

08 S字形に曲げます。1~13段目くらいまでをしっかり曲げ、その先を逆に向けます。

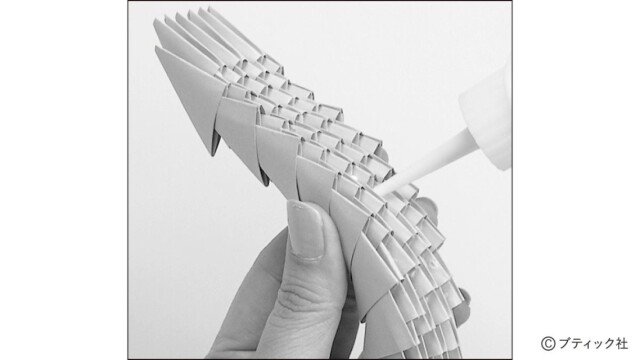

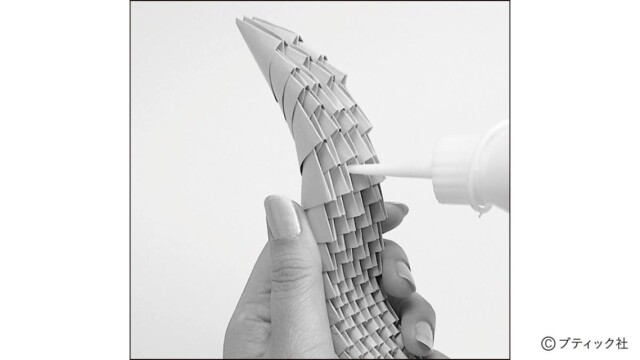

09 裏側からパーツの陰にボンドをつけてのりづけします。(金はボンドをつけてから曲げても大丈夫です)

09 裏側からパーツの陰にボンドをつけてのりづけします。(金はボンドをつけてから曲げても大丈夫です)

10 4枚、3枚と繰り返しながら進み、38段目は両端のパーツのポケットに、内側2枚、外側1枚の三角部分を入れて細くします。

10 4枚、3枚と繰り返しながら進み、38段目は両端のパーツのポケットに、内側2枚、外側1枚の三角部分を入れて細くします。

11 39段目2枚をかぶせる時、ポケットには内側1枚、外側に2枚の三角部分を入れます。

11 39段目2枚をかぶせる時、ポケットには内側1枚、外側に2枚の三角部分を入れます。

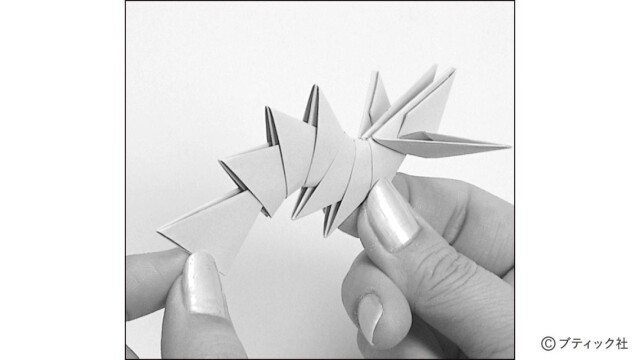

12 もう一度S字形に曲げて形を整えます。胸は床から約5cmくらい上がるように。

12 もう一度S字形に曲げて形を整えます。胸は床から約5cmくらい上がるように。

13 裏側からパーツの陰にボンドをつけてのりづけします。(ボンドは楊枝や竹串でさし込んでも良いでしょう)

13 裏側からパーツの陰にボンドをつけてのりづけします。(ボンドは楊枝や竹串でさし込んでも良いでしょう)

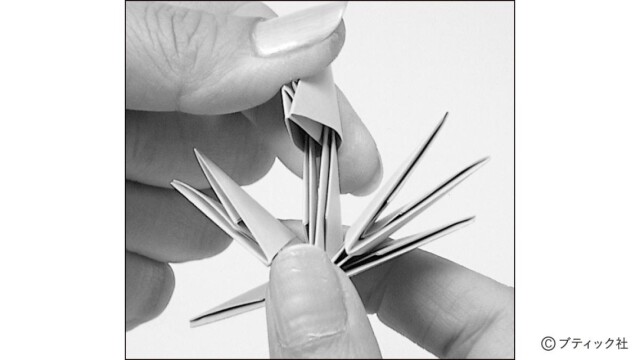

14 逆さまに持って尾をさし込みます。パーツの向きは同じ。

14 逆さまに持って尾をさし込みます。パーツの向きは同じ。

15 続けて4枚さし込んだらしっかり曲げてのりづけします。

15 続けて4枚さし込んだらしっかり曲げてのりづけします。

16 頭を作ります。2枚のパーツに1枚のパーツをかぶせます。パーツの向きは同じで『表ざし』です。

16 頭を作ります。2枚のパーツに1枚のパーツをかぶせます。パーツの向きは同じで『表ざし』です。

17 同じものを二つ作ります。

17 同じものを二つ作ります。

18 その二つを揃えて持ち、あいだに1枚のパーツをかぶせてつなぎます。

18 その二つを揃えて持ち、あいだに1枚のパーツをかぶせてつなぎます。

19 1段目4枚に2段目3枚をかぶせたところ。1段目の両端の三角部分は残っています。

19 1段目4枚に2段目3枚をかぶせたところ。1段目の両端の三角部分は残っています。

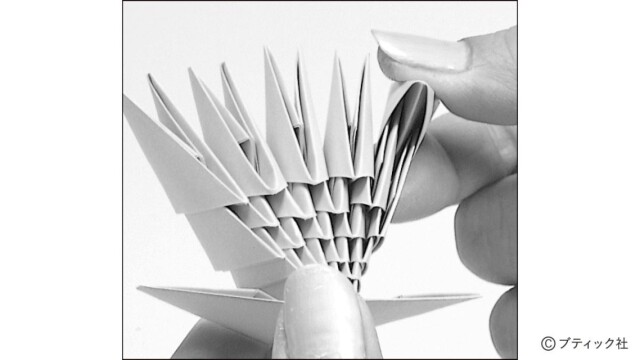

20 3段目4枚を『表ざし』でかぶせます。両端のポケットは残っています。

20 3段目4枚を『表ざし』でかぶせます。両端のポケットは残っています。

21 4段目5枚を『表差し』でかぶせます。両端のポケットは残っています。

21 4段目5枚を『表差し』でかぶせます。両端のポケットは残っています。

22 5段目4枚を『表ざし』でかぶせます。4段目の両端の三角部分は残っています。

22 5段目4枚を『表ざし』でかぶせます。4段目の両端の三角部分は残っています。

23 6段目5枚を『表ざし』でかぶせます。両端は4段目の残っていた三角部分を入れます。

23 6段目5枚を『表ざし』でかぶせます。両端は4段目の残っていた三角部分を入れます。

24 7段目4枚、8段目3枚をかぶせます。

24 7段目4枚、8段目3枚をかぶせます。

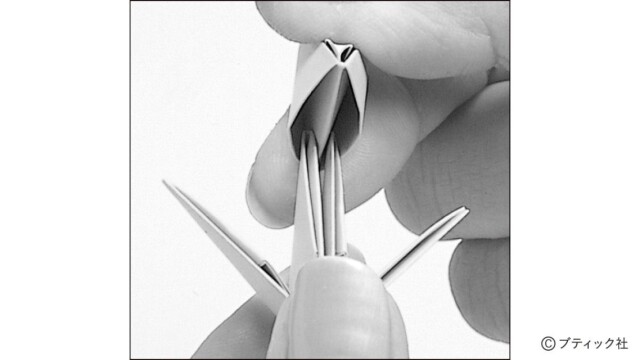

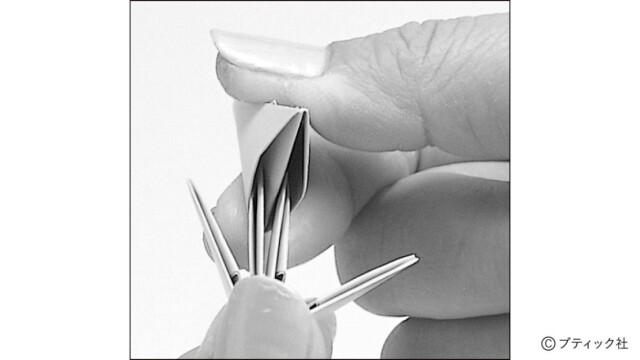

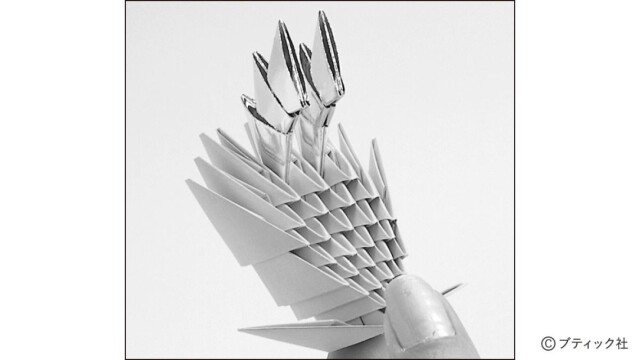

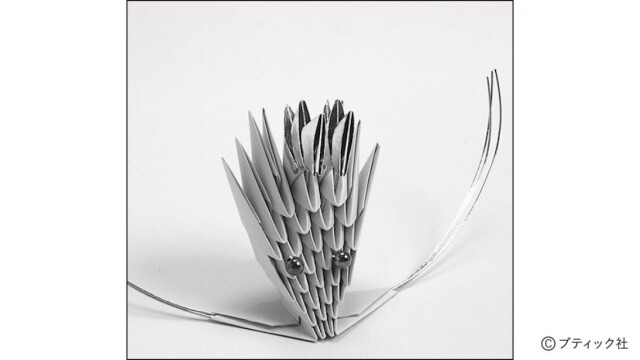

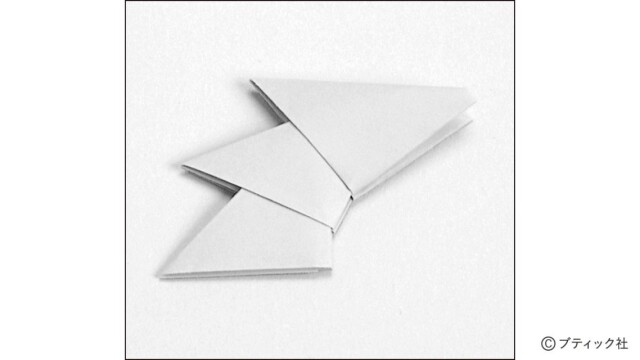

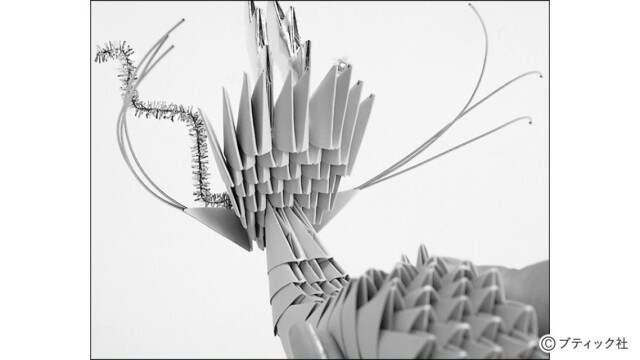

25 銀のパーツをたてにつないでツノを作ります。直角部分をぴったりくっつけながらかぶせ、のりづけします。

25 銀のパーツをたてにつないでツノを作ります。直角部分をぴったりくっつけながらかぶせ、のりづけします。

26 同じものを二つ作り、逆さまにして使います。

26 同じものを二つ作り、逆さまにして使います。

27 頭の一番上にはさみ、のりづけします。

27 頭の一番上にはさみ、のりづけします。

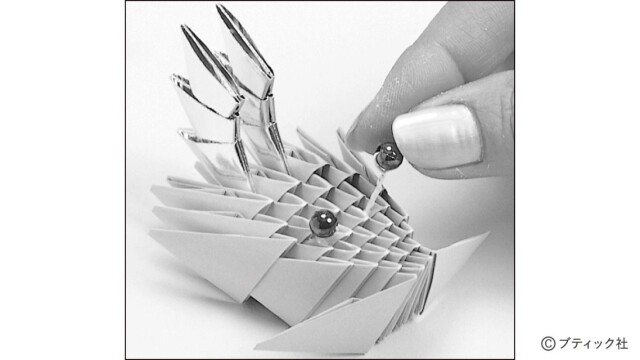

28 6ミリ玉ビーズにワイヤーを通してねじり、頭にさしてのりづけします。

28 6ミリ玉ビーズにワイヤーを通してねじり、頭にさしてのりづけします。

29 頭の1段目、両端の三角部分に水引きをはさんでのりづけします。

29 頭の1段目、両端の三角部分に水引きをはさんでのりづけします。

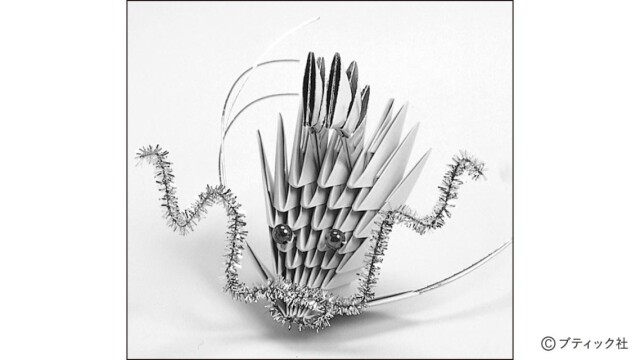

30 銀モールを中心で『わ』にしひげを作ります。頭の1段目にかぶせてのりづけします。

30 銀モールを中心で『わ』にしひげを作ります。頭の1段目にかぶせてのりづけします。

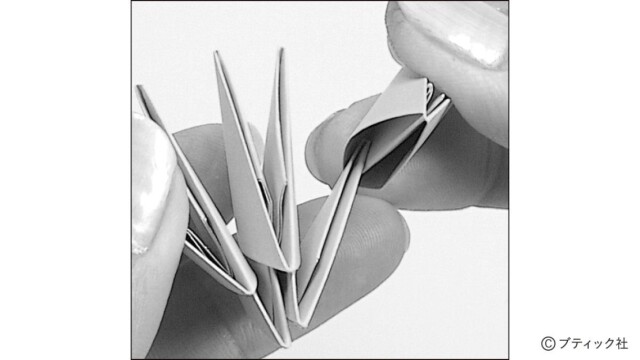

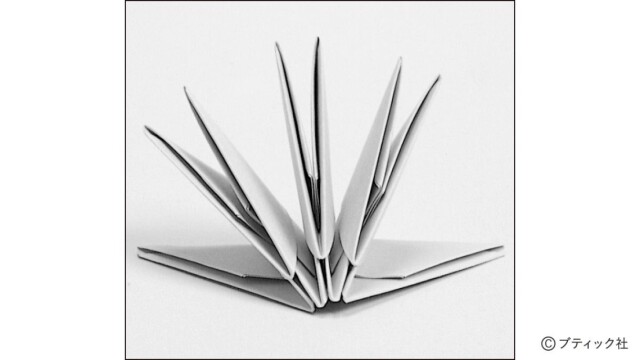

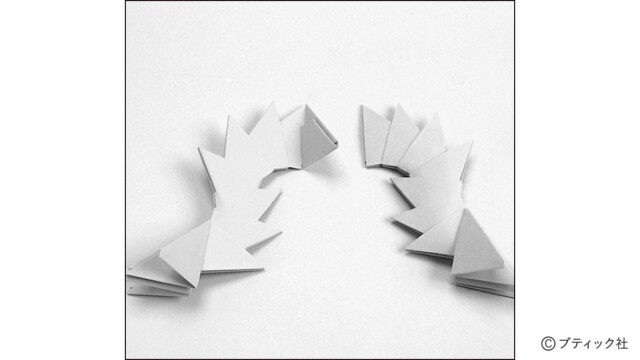

31 後ろ足を作ります。4枚のパーツをたてにつなぎ、直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

31 後ろ足を作ります。4枚のパーツをたてにつなぎ、直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

32 続けて2枚のパーツをかぶせます。両端のポケットは余っています。

32 続けて2枚のパーツをかぶせます。両端のポケットは余っています。

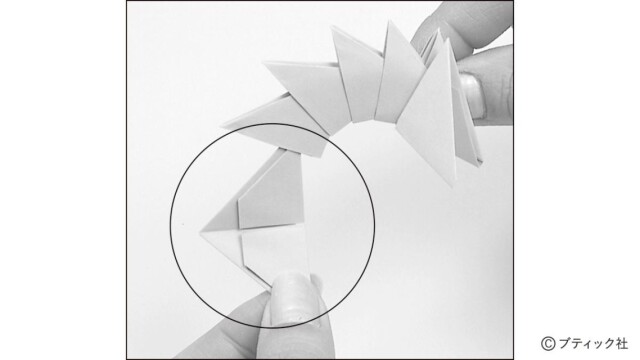

33 後ろ足の1段目を差しこみます。パーツをひらいて片方のポケットに入れます。

33 後ろ足の1段目を差しこみます。パーツをひらいて片方のポケットに入れます。

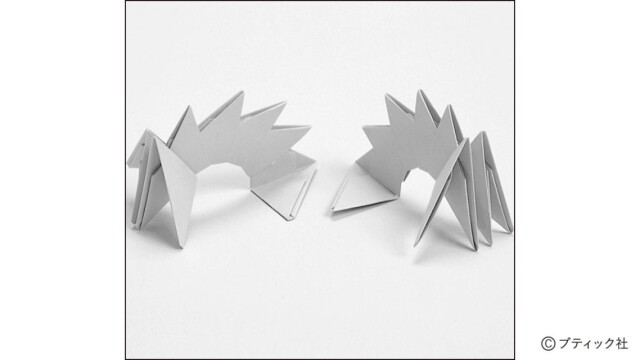

34 左右対称に2個作ります。

34 左右対称に2個作ります。

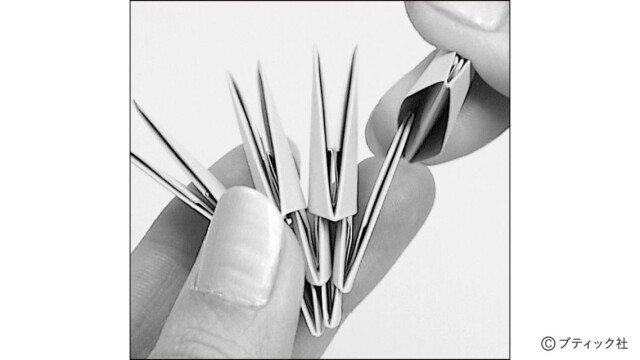

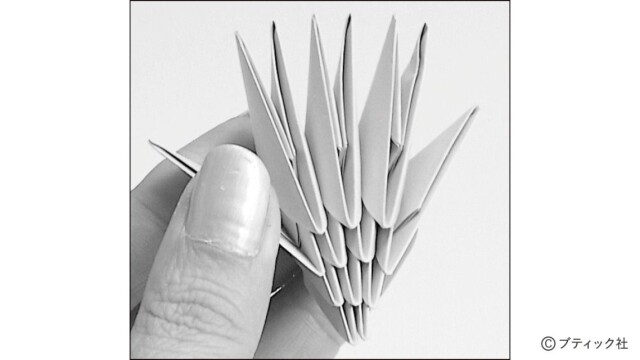

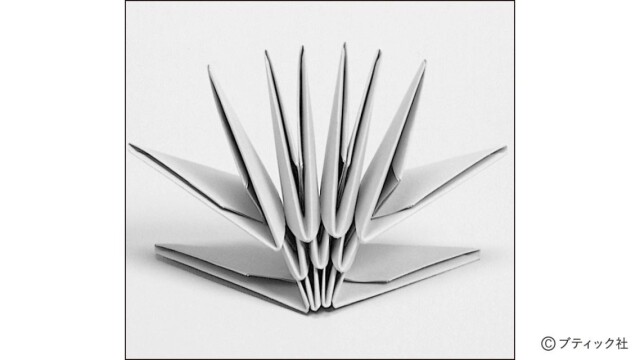

35 前足を作ります。3枚パーツをたてにつなぎ、直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

35 前足を作ります。3枚パーツをたてにつなぎ、直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

36 5段目からはパーツの向きを逆にしてかぶせます。直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

36 5段目からはパーツの向きを逆にしてかぶせます。直角部分をぴったりにして曲げます。(段差5ミリくらい)

37 続けて2枚のパーツをかぶせます。両端のポケットは残っています。

37 続けて2枚のパーツをかぶせます。両端のポケットは残っています。

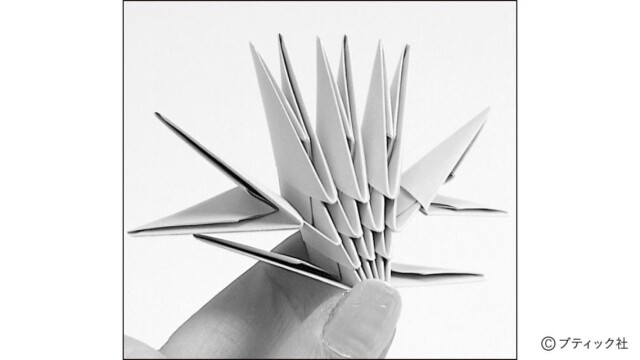

38 1段目をさし込みます。左足は『表差し』の形になるようにさし込みます。

38 1段目をさし込みます。左足は『表差し』の形になるようにさし込みます。

39 右足はパーツをひらいて片方のポケットに入れます。(写真は両前足)

39 右足はパーツをひらいて片方のポケットに入れます。(写真は両前足)

40 後ろ足を胴の11段目にさし込みます。(反対側も同じ)

40 後ろ足を胴の11段目にさし込みます。(反対側も同じ)

41 左の前足を胴の31段目の裏にさし込んでのりづけします。

41 左の前足を胴の31段目の裏にさし込んでのりづけします。

42 右の前足を胴の31段目の端にさし込みます。

42 右の前足を胴の31段目の端にさし込みます。

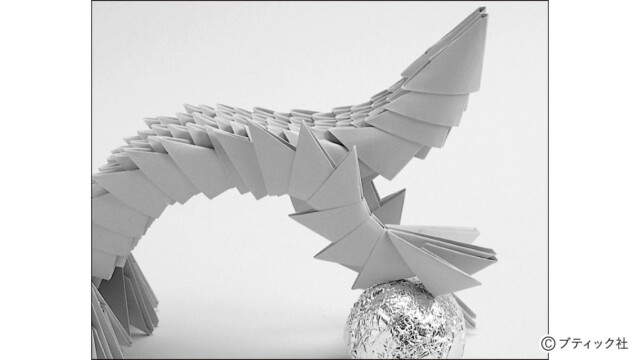

43 発泡ボールをアルミ箔で包みます。

43 発泡ボールをアルミ箔で包みます。

44 ボールに片足を乗せるようにして足付け角度を決め、のりづけします。

44 ボールに片足を乗せるようにして足付け角度を決め、のりづけします。

45 頭の裏側に胴の39段目を差しこんでのりづけします。

45 頭の裏側に胴の39段目を差しこんでのりづけします。

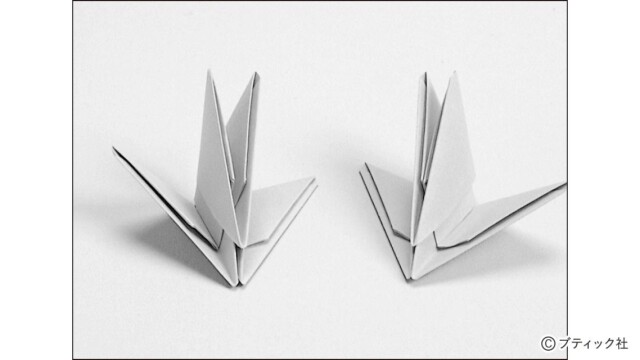

46 できあがり。

46 できあがり。

こちらもおすすめ!折り紙のレシピ

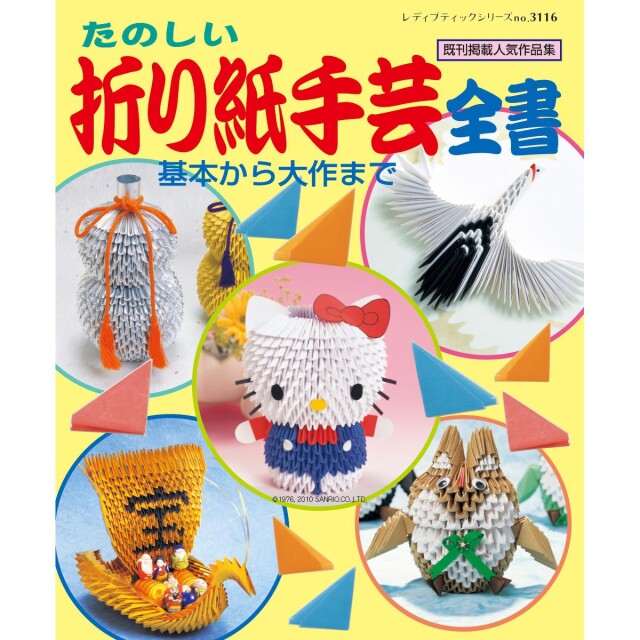

ご紹介した『折り紙手芸「飛龍」』のレシピを掲載している本はこちらです。 根強い人気の「折り紙手芸」の基本から応用までを丁寧に解説。長方形の紙を折って三角パーツを作り、それを組み立てていく手芸。同じパーツをたくさん折るので、手のリハビリにもなり、チラシなどが材料にできるエコ手芸。

根強い人気の「折り紙手芸」の基本から応用までを丁寧に解説。長方形の紙を折って三角パーツを作り、それを組み立てていく手芸。同じパーツをたくさん折るので、手のリハビリにもなり、チラシなどが材料にできるエコ手芸。

本「折り紙手芸全書」の紹介

折り紙手芸「飛龍」に興味のある方にぜひおすすめしたい、折り紙に関する本をご紹介します。

あわせて読みたい

-

- 琵琶湖の島でふなずし作り体験クルーズ 湖の有人島で滋賀の伝統料理を

- 大津港(大津市浜大津5)から船に乗り、琵琶湖の有人島・沖島に行って滋賀県の郷土料理ふなずしの漬け込み…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り,レシピ]

-

- 野菜を再生する「リボベジ」で家計お助け!「サニーレタス」&「にんにく」栽培のコツ

- 「リボベジ」で野菜を再生!「サニーレタス」&「にんにく」の栽培のコツ / takeuchi masato / PIXTA(ピク…

- (レタスクラブニュース)[エコ]

-

- ちょっとしたハギレでできる「ぎょうざポーチ」の作り方

- 思わずくすっと笑えるぎょうざポーチ!リップや目薬、鍵なんかがすっぽり入る手の平サイズ。ぱかっと開く…

- (NUKUMORE)[NUKUMORE]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。