福引で使うガラガラ、刺身の下に敷く紙… SNSで話題!そういえば呼び名を知らないもの

日常で使ったり耳にしたりする言葉の中には、実は意味を間違えて使っているものが意外にたくさんあったりします。例えば、「さわり」という言葉を「話の冒頭部分」と思っている人が多いですが、本来は「話の要点」を指します。

こうした身近な言葉にまつわる常識や雑学を、人気インフルエンサーのけんたろさんが分かりやすくまとめた図表が、「見るだけで覚えられる!」と話題。「なるほど、そうだったのか!」という発見や驚きを通して、言葉の知識が楽しく広がり深まるとSNSで話題なんです。

誤解されやすい言葉、知っていると一目置かれる難読漢字、知っているようで知らない身近なモノ…改めて正しい使い方、読み方を確認してみては?

※本記事はけんたろ著の書籍けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養』から一部抜粋・編集しました。

みんな知らない「アレ」の名前

昔から存在はよく知っているけど、名前を知らなかった「アレ」。アレの名前を知って呼んであげれば一目置かれるかも?

■袖(そでビーム)

ガードレールの端っこはよく丸まっています。ガードレールの板の部分を「ビーム」といい、その袖の部分なので「袖ビーム」という名前が付いています。1958年に日本に初めてガードレールが設置された当時からの名前です。車が衝突した時にその衝撃を和らげる目的などがあります。

■新井式回転抽選器

「ガラガラ」や「ガラポン」などとも呼ばれますが、正式名称は「新井式回転抽選器」といいます。新井卓也氏が考案したためその名が冠されています。当時帽子店を営んでいた新井氏がお客様への抽選会をするために、帽子の箱を利用して作ったのが始まりのようです。そのため六角形や八角形の形となりました。

■グラウンドレーキ

野球場などで凸凹になったグラウンドを整備するのに使うT字形のアレ。その形から「トンボ」と呼んでいる人も多いのではないでしょうか? 実は正式名称は「グラウンドレーキ」と言います。「レーキ」は英語で「熊手」を意味します。

■シュガースポット

バナナをしばらく放置していると皮の表面に黒い点が出現します。腐っているわけではなく、完熟したことを示すもので、「シュガースポット」と呼ばれます。バナナはまだ緑色のうちから収穫され出荷後に黄色へと変化し、熟成がさらに進めば茶色へと変化していきます。食べ頃のサインです。

■ドラキュラマット

スーパーなどで肉や魚などの生鮮食品の下に敷かれているアレ。1984年に食品包装資材を扱う(株)三和コーポレーションが、自社で作っている吸水紙を“ドラキュラ=血を吸う”という発想で「ドラキュラマット」と命名しました。ちなみに生鮮食品から出る血液や肉汁のことを「ドリップ」と言うことから、「ドリップシート」とも呼ばれています。

■ペタロイド

炭酸飲料のペットボトルの底は厚みのある花びらのような形になっています。炭酸は膨張するため、底が平らなままだとその圧で丸みを帯びて倒れてしまいます。この花びらのような形にすることで圧力が分散され圧に耐えられるようになります。「ペタロイド」は英語で「花びら(花弁)」という意味です。

■ラバーカップ

トイレなど排水管の詰まりを直すのに用いるアレ。「スッポン」や「通水カップ」などとも呼ばれることが多いですが、正式名称は「ラバーカップ」です。ただ和製英語で、英語では“plunger(プランジャー)”と言います。

■ペグシル

アンケートやゴルフスコア記入の際に見かけることが多い携帯用の鉛筆。これはゴルフ用品メーカーの岡屋(株)が牛乳の栓抜きの形状をヒントに持ち運んでも芯が折れにくい鉛筆として開発しました。

■フランス落とし

両開きの扉で片方の扉を固定する時に用いる金具のアレ。「フランス落とし」という洒落た名前が付いていますが、その語源の1つはフランス窓にあるとされています。フランス窓とは豪邸などでバルコニーに出入りできる、床から天井まである2枚のガラスの開き扉のことを指します。もう1つは、英語では「フラッシュ・ボルト」と言うため、その聞き間違いからという説があります。

■目打ち

切手シートを購入すると切手と切手の間に施されている小さな穴。切手を一枚ずつ切り離しやすくするために開けられています。そのため一枚一枚の切手は端がギザギザになっています。「目打ち」の由来は紙に穴を開けることおよびその道具のことを昔から「目打ち」と呼んでいたことからです。1871年に発行された日本初の切手である竜文切手にはこの穴はなく、1872年に発行された竜銭切手から採用されました。ちなみに、切手シートの余白の部分を「耳紙(みみがみ)」と言います。

■魚尾(ぎょび)

原稿用紙の真ん中にある蝶ネクタイのような印。魚の尾の形に似ていることから「魚尾」と名付けられています。原稿用紙をちょうど真ん中で折れるようにするための印です。江戸時代の頃からあったそうで、袋綴じの和本や、製本作業に役立っていたようです。

■雷紋(らいもん)

ラーメンの丼の内側をぐるっと一周縁取っている渦巻き模様。古代中国からある伝統的な模様で、魔除けなどの意味を持ち、雷を表しているという説から「雷紋」と呼ばれています。雷は豊作をもたらすものとされ、実際に肥料の三要素の1つである窒素が、大量の電流により大気中から土壌に固着すると考えられ、「稲妻」などの言葉にもそれが反映されています。

■擬宝珠(ぎぼし)

橋の欄干の柱頭にあるたまねぎの花のような形をした飾り。五重塔などの仏塔の先端にも同じようなものがありますが、アレは「宝珠」と言います。これに似せて作られたということで、「“擬”宝珠」という名前になったという説と、その昔ネギには厄除けの力があるとされ、玉ねぎの花の形を模して作った「葱帽子」に後からつけられた当て字とする説があります。

■絹糸(けんし)

単に「とうもろこしのひげ」と呼んでいますが、実はとうもろこしのめしべです。花粉が絹糸につくと受精します。絹糸はとうもろこしの粒一つ一つに対応しているため、とうもろこしの粒とひげの数は同じになります。その数は品種にもよりますが約600粒(本)。名前の由来は糸のように細く、絹のようにツヤがあることからです。

■トグル

冬に着るダッフルコートの前を閉じるためにボタン代わりに付けられている、木製の紡錘形や水牛の爪の形の留め具。英語で「留め木」という意味を持つ「トグル」という名前があります。ボタンと違って手袋をしていても留めやすいメリットがあります。ダッフルコートは第二次世界大戦でイギリス海軍が軍用に採用したことから広がりました。

■ボラード

元々は港にあるなぜか片足を載せたくなる、船を係留するためにロープを結ぶものの名前でもあります。これは船をつなぎ止める役割だけではなく、車両を進入させない役割も持っていたため歩道のアレの名前にも使われました。

■グレービーボート

グレービーは「肉汁」という意味で、ローストビーフなどにかける「グレービーソース」から来ています。また形状が船に似ていることから「ボート」の名前が付いています。カレーはインドのイメージが強いと思いますが、日本にカレーが伝わったのはイギリスからで、その際にソースを入れる容器として一緒に伝わったものとされます。

■アグレット

ひもをほつれづらくして、穴に通しやすくしています。名前はフランス語の“aiguillette” に由来し、「針」を意味します。現代ではほとんどプラスチックで作られていますが、昔は金属や石などで作られていたそうです。ちなみに、アグレットを通す靴の穴のことを「鳩目」と言います。

けんたろ

国公立大学院卒業後、営業マンとして社会人生活をスタート。趣味のクイズや読書を通じて言葉の奥深さを実感。「昨日よりちょっぴり賢いあなたへ」をモットーに、会話が苦手な方の話のネタや、勉強が苦手な方の興味を引く言葉の知識やクイズを発信中。Xフォロワー8.7万人(2024年11月時点)、メディア紹介多数。Voicyパーソナリティとしても活動。

文=けんたろ/『けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養』

あわせて読みたい

-

- 小樽でウニ漁解禁 朝市に「ムラサキ」ずらり、「バフン」は今年も高値

- 小樽で5月15日、ウニ漁が解禁となった。(小樽経済新聞) 「小樽産ウニ丼(赤白)」 小樽市漁業協同組合地…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材]

-

- 京都の木屋町にオープン♪ 抹茶スイーツと香り高い日本茶が味わえるカフェ「TEAWAVE 京都」

- 日本茶カフェ「TEAWAVE(ティーウェーブ) 京都」が、2025年3月20日、木屋町にオープンしました。プリン、…

- (ことりっぷ)[アウトドアグッズ,まちグルメ]

-

- コンセント直挿しでWi-Fi環境改善!TP-Linkの中継器がコスパおばけすぎた #Amazonセール

- コンセント直挿しでWi-Fi環境改善!TP-Linkの中継器がコスパおばけすぎた #AmazonセールImage:Amazon.co.j…

- (Gizmodo Japan)[アウトドアファッション]

-

- セサミストリートマーケット、クッキーモンスター主役のひんやりスイーツフェア開催!アイスサンドやドーナツサンデーなど

- 世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミスト…

- (Walkerplus)[春グルメ]

-

- インターコンチ東京ベイでメロンスイーツビュッフェ チェリーがアクセント

- 「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」(港区海岸1)3階レストラン「シェフズ ライブ キッチン」が…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物]

-

- 外窓までピカピカ!AIセンサーと高速ダブルローラーブラシ搭載の窓掃除ロボット「WinMan 10」

- 外窓までピカピカ!AIセンサーと高速ダブルローラーブラシ搭載の窓掃除ロボット「WinMan 10」Image: crfok…

- (Gizmodo Japan)[花粉症]

-

- 久しぶりの仕事に超緊張! でも、夫以外の男性に優しくされてキュン/整形主婦 サレ妻の逆襲(16)

- 気にかけてくれて嬉しいな… / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見…

- (レタスクラブニュース)[肉]

-

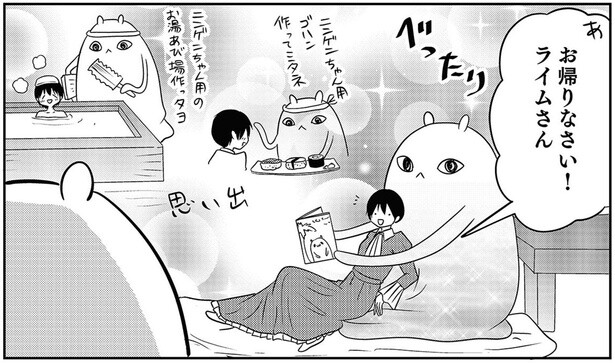

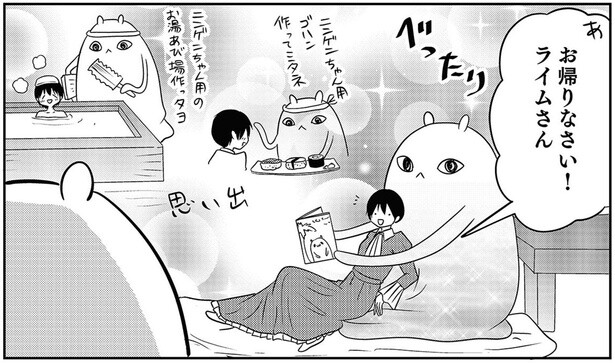

- 実家に預けていたら懐いてる! 出張帰りの飼い主が感じたジェラシー/異世界に行ったら謎の生物に可愛がられた話(8)

- お帰りなさい! / (C)河口けい/KADOKAWA人間も謎の生物も、み〜んな可愛い! 優しすぎる異世界に胸キュ…

- (レタスクラブニュース)[レタスクラブニュース]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved