冷蔵庫は年内にきれいにしたい!簡単にできる掃除方法と100均収納グッズ

こんにちは!きたのあさです。

もともと家事は苦手でしたが、出産を機に「キレイなお家で暮らしたい」と一念発起。

お掃除スペシャリスト クリンネスト1級を取得。

その知識を生かして現在はお家のキレイをキープできています。

インスタグラムでは知識に基づいたお掃除方法や、洗剤の効果的な使い方などについて投稿中です。

大掃除シーズンを控え、どこから手をつけようか……という方も多いのではないでしょうか。

年末は何かと忙しい時期なので、「結局やりたい所全部はお掃除できなかった」という年もありますが、我が家では優先順位をつけてキレイを保ちたい場所は優先的にお掃除することにしています。

今回は、我が家の優先順位が高い場所、冷蔵庫のお掃除と収納についてご紹介します。

冷蔵庫掃除の優先順位が高い理由は、毎日使う場所であることと、清潔さを保つことが家族の健康に繋がる(逆に言うと、不潔だと家族の健康に影響する可能性がある)からです。

やる前は面倒でも、手順さえ決めてしまえば意外と簡単です。

冷蔵庫の上にたまったホコリをお掃除

冷蔵庫掃除に限りませんが、お掃除は上から下へ行うのが基本です。

特に上部にホコリがたまりやすい冷蔵庫。キッチンから出る油を吸った空気とホコリが混ざってベトベト……ということも。この機会にスッキリさせましょう。

使うものはアルカリ電解水やセスキのスプレー。これらはアルカリ性の性質をもつ洗剤なので、酸性の油汚れを中和して拭き取りやすくしてくれます。

キレイにしたら新聞紙を置いておくと、次の掃除が簡単に

キッチンペーパーや古布など、拭き取ったあとはそのまま捨てられるものが便利です。

冷蔵庫の上部をキレイにしたら、新聞紙を置いておくと、次の掃除が簡単です。

この時、冷蔵庫の外側も拭き掃除します。手垢も酸性の汚れなので、アルカリ電解水やセスキのスプレーでキレイにできますよ◎

クーラーボックスに庫内の食材を一時避難

庫内の掃除は冷蔵庫の中身が少ないタイミングを狙って行います。

それでも日々を暮らす中で食材がゼロということはまずないですし、調味料などもありますよね。

我が家ではクーラーボックスに庫内の食材を一時避難させています。

保冷剤を入れてから、冷凍と冷蔵の食材をミックスして入れると冷たさがキープできます。

外せるところは外して、食器洗い洗剤で水洗い

食材を避難させたら庫内を拭き掃除。

食品が置かれる場所なので、洗剤は使わず、口に入っても安心な食品由来のアルコールスプレーを使います。

洗剤は使わず、口に入っても安心な食品由来のアルコールスプレーを使います

冷蔵庫メーカーによってはアルコールが使えないので、その時は水だけでキレイになるクロスを使うと◎

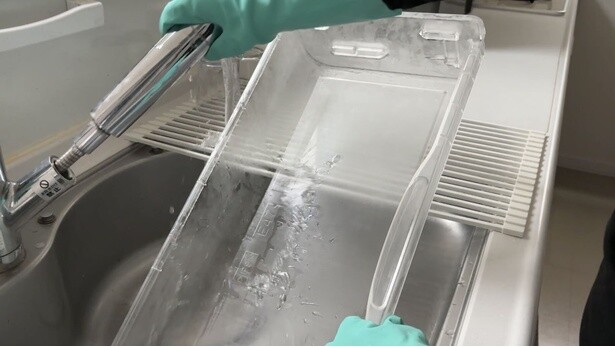

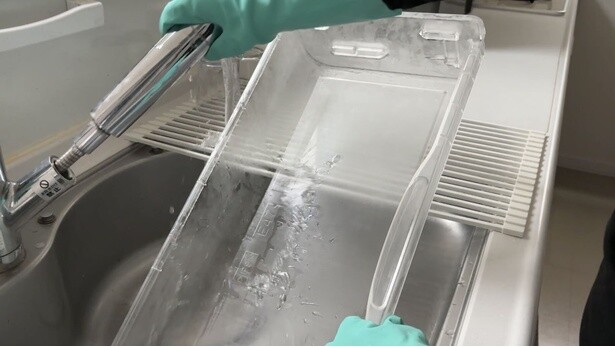

庫内には外せるパーツもあるので、簡単に外せるところは外して、食器洗い洗剤で水洗いします。

冷凍庫、野菜室も同様に拭き掃除と食器洗い洗剤での丸洗いを中心にキレイにしていきます。

冷蔵庫メーカーの取り扱い説明書によると、製氷機は週1ペースでお掃除すると良いそうですが、現実的にはそこまでできませんよね。

でも、製氷機に水垢がたまったりカビが生えたりすると、それが氷にも入ってしまうので、月2回くらいはお掃除していきたい場所です。

色付けしたクエン酸を使って製氷機掃除

一見、面倒そうに見えますが意外と簡単。

水300MLに粉末のクエン酸を大さじ1入れ、色付けのために食紅をほんの少し入れたものを、フィルターを外した製氷機のタンクに入れて通常通り製氷するだけ。

タンクが空になったら水道水を入れて、続けて製氷。

赤い色がついた氷がでなくなったら完了です。

お掃除中に家族が間違ってクエン酸入りの氷を食べないよう、冷蔵庫ドアに「掃除中」と書いたふせんやマステを貼ると安心です。

日々、多くの食材を保存している冷蔵庫内は、油断するとすぐにゴチャゴチャしがちですし、整理整頓がされていないと、奥底から数年前に賞味期限が切れた化石状態の食材が発掘されることも。

衛生的にも良くなければ、食材をムダにしてしまって経済的でもないので、できれば庫内は見やすく収納させたいですよね。

ブックスタンドは冷凍食品などを立てて収納できる

我が家では、冷凍庫内は幅を変えられるブックスタンドとプラスチックケースを使っています。特にブックスタンドは冷凍食品などを立てて収納できるのでスッキリ感がアップしますよ。

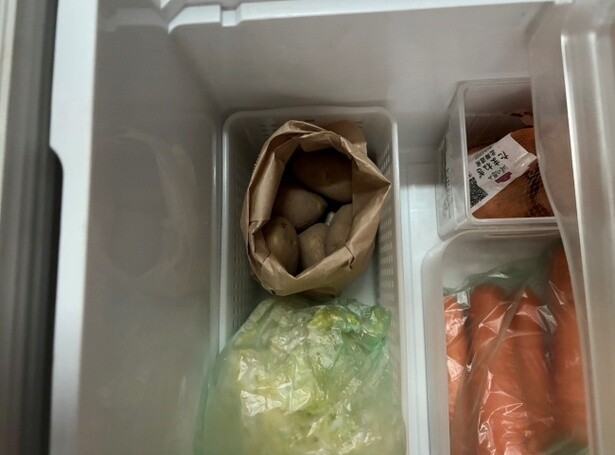

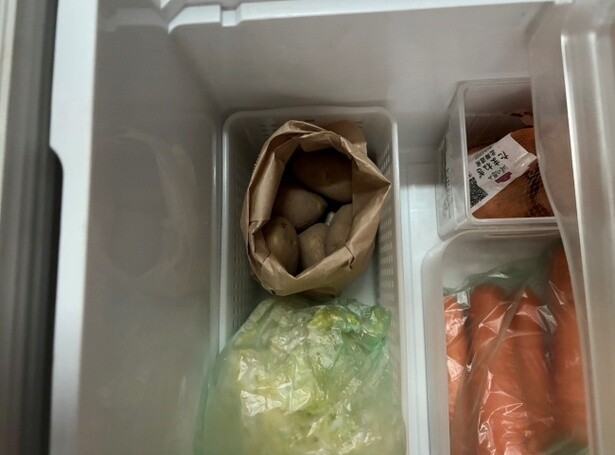

野菜室でもプラスチックケースを使用し、野菜が埋もれないようにしています。

野菜は鮮度をキープするために鮮度保持袋に入れてから野菜室に

また、野菜は鮮度をキープするために鮮度保持袋に入れてから野菜室に入れています。

このひと手間で本当に野菜が長持ちするのでオススメです。

土のついた野菜は紙袋保存で

土がついているジャガイモや皮がはがれ落ちやすい玉ねぎは紙袋に入れてから冷蔵庫に保管しています。

収納アイテムとして使ったブックスタンドやプラスチックケース、鮮度保持袋や紙袋は全て100均で購入しています。

冷蔵庫は毎日何度も使う場所。ここがスッキリすると気持ちよく日々を過ごせますし、年末の大掃除に加えることで、新鮮な気持ちで新年も迎えられます。

ぜひやってみてくださいね!

作=きたのあさ

もともと家事は苦手でしたが、出産を機に「キレイなお家で暮らしたい」と一念発起。

お掃除スペシャリスト クリンネスト1級を取得。

その知識を生かして現在はお家のキレイをキープできています。

インスタグラムでは知識に基づいたお掃除方法や、洗剤の効果的な使い方などについて投稿中です。

大掃除シーズンを控え、どこから手をつけようか……という方も多いのではないでしょうか。

年末は何かと忙しい時期なので、「結局やりたい所全部はお掃除できなかった」という年もありますが、我が家では優先順位をつけてキレイを保ちたい場所は優先的にお掃除することにしています。

今回は、我が家の優先順位が高い場所、冷蔵庫のお掃除と収納についてご紹介します。

冷蔵庫掃除の優先順位が高い理由は、毎日使う場所であることと、清潔さを保つことが家族の健康に繋がる(逆に言うと、不潔だと家族の健康に影響する可能性がある)からです。

やる前は面倒でも、手順さえ決めてしまえば意外と簡単です。

お掃除の基本は上から下へ。冷蔵庫の上にたまったホコリをお掃除する

冷蔵庫掃除に限りませんが、お掃除は上から下へ行うのが基本です。

特に上部にホコリがたまりやすい冷蔵庫。キッチンから出る油を吸った空気とホコリが混ざってベトベト……ということも。この機会にスッキリさせましょう。

使うものはアルカリ電解水やセスキのスプレー。これらはアルカリ性の性質をもつ洗剤なので、酸性の油汚れを中和して拭き取りやすくしてくれます。

キッチンペーパーや古布など、拭き取ったあとはそのまま捨てられるものが便利です。

冷蔵庫の上部をキレイにしたら、新聞紙を置いておくと、次の掃除が簡単です。

この時、冷蔵庫の外側も拭き掃除します。手垢も酸性の汚れなので、アルカリ電解水やセスキのスプレーでキレイにできますよ◎

冷蔵庫が空のタイミングがベストだけど、そうでない時はこうする

庫内の掃除は冷蔵庫の中身が少ないタイミングを狙って行います。

それでも日々を暮らす中で食材がゼロということはまずないですし、調味料などもありますよね。

我が家ではクーラーボックスに庫内の食材を一時避難させています。

保冷剤を入れてから、冷凍と冷蔵の食材をミックスして入れると冷たさがキープできます。

食材を避難させたら庫内を拭き掃除。

食品が置かれる場所なので、洗剤は使わず、口に入っても安心な食品由来のアルコールスプレーを使います。

冷蔵庫メーカーによってはアルコールが使えないので、その時は水だけでキレイになるクロスを使うと◎

庫内には外せるパーツもあるので、簡単に外せるところは外して、食器洗い洗剤で水洗いします。

冷凍庫、野菜室も同様に拭き掃除と食器洗い洗剤での丸洗いを中心にキレイにしていきます。

氷もカビる!?クエン酸を使って製氷機掃除!

冷蔵庫メーカーの取り扱い説明書によると、製氷機は週1ペースでお掃除すると良いそうですが、現実的にはそこまでできませんよね。

でも、製氷機に水垢がたまったりカビが生えたりすると、それが氷にも入ってしまうので、月2回くらいはお掃除していきたい場所です。

一見、面倒そうに見えますが意外と簡単。

水300MLに粉末のクエン酸を大さじ1入れ、色付けのために食紅をほんの少し入れたものを、フィルターを外した製氷機のタンクに入れて通常通り製氷するだけ。

タンクが空になったら水道水を入れて、続けて製氷。

赤い色がついた氷がでなくなったら完了です。

お掃除中に家族が間違ってクエン酸入りの氷を食べないよう、冷蔵庫ドアに「掃除中」と書いたふせんやマステを貼ると安心です。

冷蔵庫の整理整頓に使っているもの

日々、多くの食材を保存している冷蔵庫内は、油断するとすぐにゴチャゴチャしがちですし、整理整頓がされていないと、奥底から数年前に賞味期限が切れた化石状態の食材が発掘されることも。

衛生的にも良くなければ、食材をムダにしてしまって経済的でもないので、できれば庫内は見やすく収納させたいですよね。

我が家では、冷凍庫内は幅を変えられるブックスタンドとプラスチックケースを使っています。特にブックスタンドは冷凍食品などを立てて収納できるのでスッキリ感がアップしますよ。

野菜室でもプラスチックケースを使用し、野菜が埋もれないようにしています。

また、野菜は鮮度をキープするために鮮度保持袋に入れてから野菜室に入れています。

このひと手間で本当に野菜が長持ちするのでオススメです。

土がついているジャガイモや皮がはがれ落ちやすい玉ねぎは紙袋に入れてから冷蔵庫に保管しています。

収納アイテムとして使ったブックスタンドやプラスチックケース、鮮度保持袋や紙袋は全て100均で購入しています。

冷蔵庫は毎日何度も使う場所。ここがスッキリすると気持ちよく日々を過ごせますし、年末の大掃除に加えることで、新鮮な気持ちで新年も迎えられます。

ぜひやってみてくださいね!

作=きたのあさ

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved