血液型の「A・B・O」は、もともと「A・B・C」だった!

知ればものの見方が変わる!? 覚えておけば雑談のネタになる! おもしろくてタメになる雑学をたっぷりご紹介。

名前の由来やまぎらわしい言葉の意味の違い、生き物の不思議な体の仕組みなど、「改めて考えてみると知らない」ことは、私たちの身の回りに案外たくさんあるものです。そんな目からウロコの知識を幅広いジャンルからピックアップ。イラストを交えてわかりやすく解説しています。

「へぇ~」「ホント!?」が止まらない、知ってるようで知らない事実のアレコレ。気軽に学んでみませんか?

※本記事はケン・サイトー著の書籍『雑学うんちく図鑑』から一部抜粋・編集しました。

血液型「A・B・O」は、かつて「A・B・C」だった!

■ハミダシうんちく

「抗原」は、細菌・ウイルス・毒などの免疫(めんえき)反応を引き起こす物質。「アレルゲン(=アレルギーを起こすもと)」とも呼ばれ、抗体と結合して体内から除去されます。ラントシュタイナーが発見したのはAB型以外の3つの型(発表時点でA型、B型、C型)で、1930年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。余談ですが、ラントシュタイナー自身はA型です。

著=ケン・サイトー/『雑学うんちく図鑑』

あわせて読みたい

-

- 連休明けは北海道の太平洋側などで雨 8日からは花粉が飛びやすい日も

- ゴールデンウィーク最終日の北海道は、道北やオホーツク海側の一部で雲が広がっているほかは晴れている所…

- (tenki.jp)[花粉症]

-

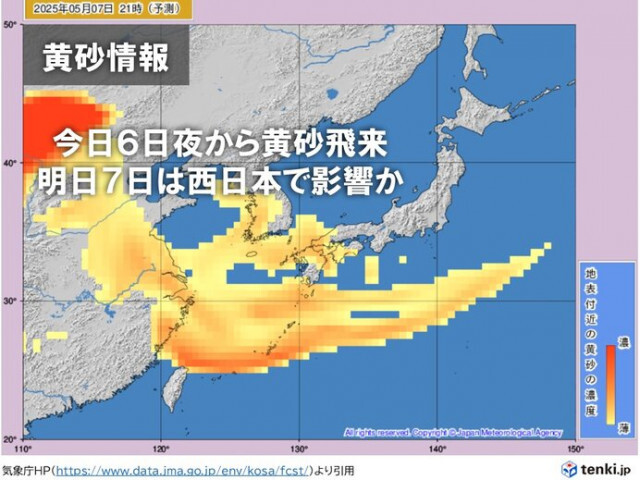

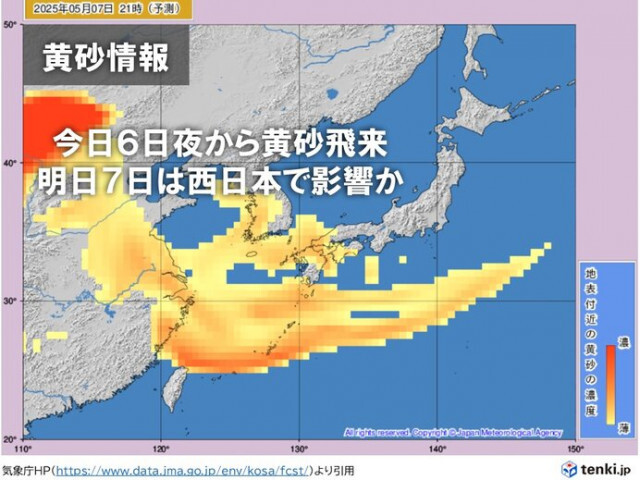

- 今日6日夜には黄砂が九州へ飛来 7日と8日は西日本の広い範囲で黄砂の影響

- 今日6日夜には黄砂が九州にかかり、明日7日には西日本の広い範囲に飛来。車や洗濯物の汚れに注意が必要。…

- (tenki.jp)[アレルギー]

-

- 「風呂は一家の大黒柱が先に入るもの」入籍したとたん20歳年上夫が見せた本性/家事は女の仕事だろ?(9)

- 風呂は一家の大黒柱が先に入るものだよ / (C )うみこ/KADOKAWA優しくて包容力のある20歳年上の夫。その…

- (レタスクラブニュース)[レタスクラブニュース]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved