記念写真の元祖!? 17世紀のオランダで流行した「集団肖像画」が面白い

世の中にはたくさんの絵画がありますが、誰もが知っていて「名画」と呼ばれる作品はごく一部。例えば、ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』、ゴッホの『ひまわり』。一体、これらの名画にはどんな“すごさ”があるのでしょうか?

1年に300以上の美術展に足を運び、ブログやSNSでレビューを行う青い日記帳さんは、「名画とは、その時代に誰も知らなかった方法やテーマで世の中を驚かせた作品を意味します」と話しています。それでは、青い日記帳さんの解説とともに、時代背景や画家の知られざるエピソードをふまえて名画をじっくり楽しんでみましょう! ちょっと敷居が高く感じる美術鑑賞が身近なものになりますよ。

※本記事は著/青い日記帳、監修/川瀬佑介の書籍『名画のひみつがぜんぶわかる! すごすぎる絵画の図鑑』から一部抜粋・編集しました。

これぞ記念写真の元祖!? レンブラント

17世紀の巨匠レンブラント・ファン・レインの代表作である『夜警』。縦3.8m×横4.5mの大きな絵です。よく見ると人々の顔がずいぶんリアルに感じられませんか?それもそのはず、この絵はじつは「集団肖像画」なのです。アムステルダム火縄銃組合の注文で描かれたこの絵は、カメラのない時代に記念写真の役割を果たしました。実在の人たちがモデルで、中央に立つのはバニング・コック隊長です。

この作品が名画とされる理由は、絵の場面設定にあります。よくある記念写真のように人々がお行儀よく並んでいるのではなく、今まさに出発するような臨場感のあるポーズでドラマチックに描いているから。

聖書の登場人物や王侯貴族が多く描かれる西洋絵画ですが、ここでは一般市民が登場しています。オランダはヨーロッパでいちばん早く市民が力を持ったため、一般の人々でも肖像画を依頼できたのです。とはいえ、一人の肖像画もたくさんあり、そのほうがメジャーだったでしょう。

■目立たせたいところはスポットライトで強調

『夜警』という題名ですが、じつは昼間の場面として描かれました。長い時間が経つうちに茶色く変色して、夜の風景のように見えたため、そのように名付けられました。

『夜警』1642年/アムステルダム国立美術館(オランダ、アムステルダム)

別の作家も描いていた、流行の集団肖像画

17世紀オランダでは集団肖像画を欲しがる人が多く、多くの画家が作品を残しました。この作品もその一つです。

トマス・デ・ケイセル『アムステルダム第3地区の市民警備隊、アラート・クローク船長とルーカス・ヤコブス・ロトガンス中尉の指揮』1632年/アムステルダム国立美術館(オランダ、アムステルダム)

全員の顔が見えるのがユニーク

医学博士が解剖をしながら説明している場面ですが、全員がどんな顔かわかるのは集団肖像画の描き方だからこそです。

『テュルプ博士の解剖学講義』1632年/マウリッツハイス美術館(オランダ、ハーグ)

【豆知識】

「光と闇の魔術師」とも呼ばれたレンブラント。舞台上でライトの光を浴びているように、陰影を強くして劇的に描いています。陰の部分で顔が暗く描かれた人からは、苦情を受けたとも言われています。

著=著/青い日記帳、監修/川瀬佑介/『名画のひみつがぜんぶわかる! すごすぎる絵画の図鑑』

あわせて読みたい

-

- 滋賀「ラ コリーナ近江八幡」を手がけるたねやが「LAGO 大津」を琵琶湖の畔にオープン

- 滋賀県の人気観光スポットとして8年連続で1位に輝く、和菓子舗「たねや」と洋菓子舗「クラブハリエ」のフ…

- (ことりっぷ)[芸術]

-

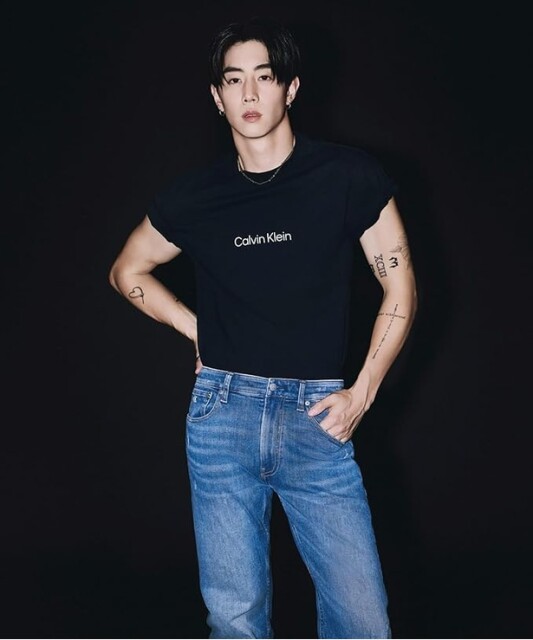

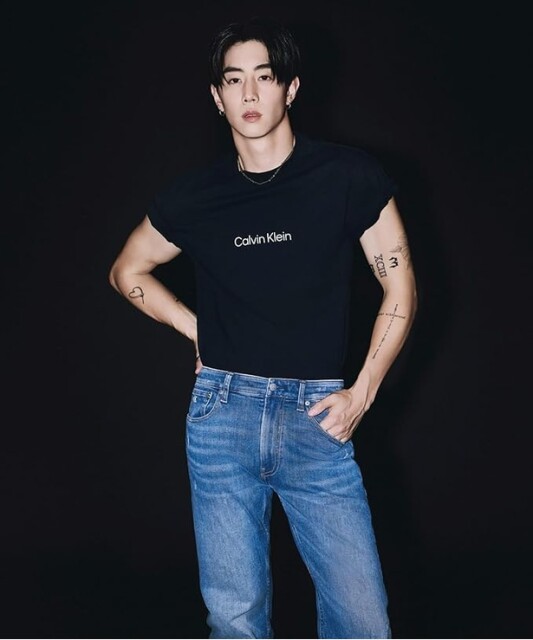

- 夏にかけてテンション爆上がりの【カルバンクライン】Tシャツが「Amazonセール」最大20%OFFにて登場

- ※以下の商品情報は2025年5月3日11時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありま…

- (Walkerplus)[新商品]

-

- 彼の上司のホームパーティーへ。よかれと思って手作り料理を持参するも…/家事は女の仕事だろ?(7)

- ちょっと非常識だと思います / (C )うみこ/KADOKAWA優しくて包容力のある20歳年上の夫。その本性は、家…

- (レタスクラブニュース)[レタスクラブニュース]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved

Copyright (c) 2016 KADOKAWA Corp All Rights Reserved