おぼれたとき、命を守れる自信ありますか?【ライフジャケット】非着用者の死亡率がおそろしく上がる現実を見よ。

今年も本格的な夏がやってきました。海や川でのレジャーが増える夏は、1年で最も水難事故が起こりやすい時季でもあります。子どもの水難事故の特徴と、命を守るマストアイテムの必要性について聞きました。

【教えてくれたのは】グローブライド 佐藤進也さん

グローブライドの主要事業、フィッシングの【DAIWA】にて、ライフジャケットやレインウェアなど様々なウェアの企画を手がける。

データで見る子どもの水難事故

子どもの水の事故は毎年起きていますが、実際にはどれぐらいの件数なのでしょうか。まずは警察庁の生活安全局地域課発表「令和5年における水難の概況」から、子どもの水難事故データを見てみましょう。

年間の水難事故の件数

データ出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年における水難の概況等」より作図

警察庁の生活安全局地域課が発表した「令和5年における水難の概況等」によると、令和5年の子ども(中学生以下)の水難事故件数は全国で93件で、前年度比-11件。

実際には夏に起こりやすいですが、単純に12ヶ月で割ると、ひと月で約7~8件の事故が起きている計算になります。

そして水難した子は177人。このうち、死亡・行方不明となった子は27人で、全体の約15%にあたります。

水難事故が多く起きる場所は?

データ出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年における水難の概況等」より作図

全体の水難事故で死亡・行方不明が発生した場所を見てみると、第1位が「海」、ついで「河川」となっています。

しかし、子どもだけで見ると、事故が発生している場所は「河川」が最も多く16人。海や用水路、プールよりも、かなり多いのがわかります。

水難事故が起きたときのシチュエーションは?

データ出典:警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年における水難の概況等」より作図

シチュエーション別に見ると、全体が「魚とり・釣り」が177人で多いですが、子どもだけで見ると「水泳」や「水遊び」が多く、合わせると21人でした。

ライフジャケットの着用で、生存率が大きく変わる

子どもに限りませんが、ライフジャケットを着用している場合と着用していない場合では、溺れたときの生存率が大きく変わります。

浮くことができれば救助を待つことができますし、パニックに陥ることも防げるので、生存のためにライフジャケットの着用は必須です。

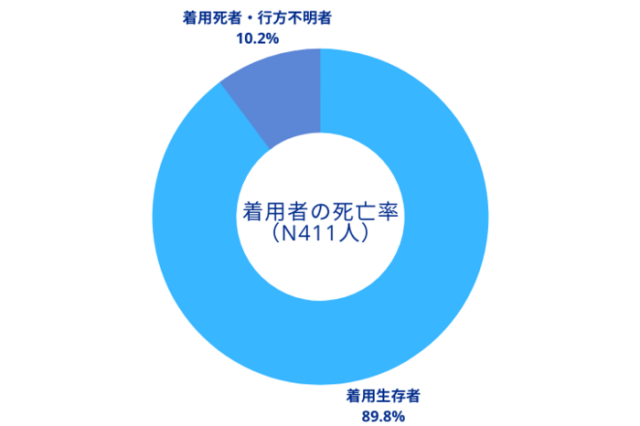

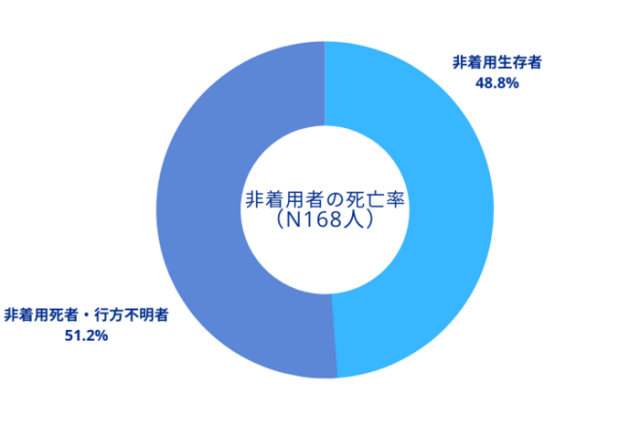

海中転落者のライフジャケット着用・非着用別による死亡率

【着用者の死亡率(令和3年)】

【非着用者の死亡率(令和3年)】

データ出典:海上保安庁「令和3年 海難の現状と対策~大切な命を守るために~」より作図

ライフジャケットを着用していた人の死亡率は10%ですが、着用していなかった人の死亡率は51%まで上昇しています。

水深10cmでも、口や鼻がふさがれたら溺れてしまう

上のグラフは海中での転落事故のデータなので、「川など水位が低い場所では、ライフジャケットを着けなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。

しかし水深が10cm程度でも、転倒して口や鼻が水面下に沈むと子どもは溺れてしまいます。

子どもの場合、「川」での事故が「海」の3倍以上

先程のグラフにもあったように、子どもの場合、川での事故が、海での事故の3倍以上です。

川は思っている以上に流れが早く、水流も強いです。川底には苔などが生えていて滑りやすかったり、川底の石が思う以上に簡単に崩れたり、突然深い穴があることもあります。

川は淡水のため、浮力が海より少なく、水位が低くても海より沈みやすいという特徴も。

ライフジャケットの着用はとても大切なのです。

▶次の話 「子ども用ライフジャケット」チェックポイント。「ライフジャケットもどき」に注意!

撮影/瀬津貴裕(biswa.) 取材・文/佐藤望美

あわせて読みたい

-

- 「さそり座」さんが“気持ちよくリフレッシュ”するために必要なこと! 章月綾乃の【幸せのカルテ】

- 幸せになりたい! そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう? …

- (All About)[海遊び]

-

- アルバルク東京、サンロッカーズ渋谷とのダービー戦先勝

- Bリーグ・サンロッカーズ渋谷(以下、SR渋谷)とアルルバルク東京(同、A東京)のダービー戦が5月3日に行…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[アウトドアファッション]

-

- 連休最終日の6日は西〜東日本で大雨 9日〜10日も大雨の恐れ 沖縄では雨の季節へ

- ゴールデンウィーク最終日である明後日6日(火:振替休日)は、雨の降る所が多く、西〜東日本を中心に大雨と…

- (tenki.jp)[川]

-

- 【オイルなし、グルテンなし】米粉のふわふわ「ココアとチョコチップのシフォンケーキ」の作り方。体にやさしいのに満足感のあるおやつです!

- ノンオイル&米粉でカロリー控えめ。小麦粉を使わない「グルテンフリー」おやつ。今回はヘルシーで低カロ…

- (暮らしニスタ)[暮らしニスタ]

キーワードからさがす

Copyright(C) 2015 KURASHINISTA All Rights Reserved.