「日本人の8割が“アダルトチルドレン”!?」生きづらさから解放される方法を元アダルトチルドレンのカウンセラーに聞いてみた

字面だけを見ると「大人になりきれていない大人」「大人のような子ども」とも捉えてしまうが、これは誤り。子ども時代に家庭内トラウマ(心的外傷)を持ったことで、大人になったときに自己肯定感の低さで悩んだり、人と適切な距離感がとれなくなったりなど対人関係上の“生きづらさ”を抱えた人のことを指す。

ACの人の考え方のクセや、生きづらさとはどんなものなのか。どうしたら克服できるのか。ACに関するさまざまな知識をInstagramで発信しているのが、自身もACだったというカウンセラーのゆめ(@yume_ac_kokufuku)さんだ。2022年5月からInstagramを開設し、そこから約3年でフォロワー数7.8万人(2024年5月現在)を獲得している。ゆめさんがどうやってACを克服し、カウンセラーとなっていったのか聞いた。

■慢性的に生きづらさを抱えていた日々。人生の転換期でACであることに気づく

ゆめさんが、自分がACであることに気づいたのは25歳のときだったという。

「当時、雑誌の編集として働いていたのですが、勤めていた会社の経営が傾いてしまって、一斉解雇の枠に入ってしまったんです。次月から職を失ってしまうという状況になり、これからどうやって生きていくのか考えました。そのときに『そもそも“自分”を持ってこれまで生きてきたのかな?』と自分自身の生き方に疑問を持つようになったんです。それでずっと母の価値観に囚われて生きてきたと思い至りました。以前から対人関係のストレスは抱えていました。ただ、それが自分にとって当たり前のことだったので、“生きづらさ”だとは気づいておらず、麻痺状態でした。解雇をきっかけにやっと気づけたんです」

子ども時代の家庭環境や経験がACになる大きな要因になるという。ゆめさんはどんな子ども時代を過ごしていたのだろうか?

「私の家は、母がいわゆるシングルマザーでした。なので、母からの影響というのが非常に大きかったです。診断を受けたわけではないですが、母自身もACだったんだろうなぁと思います。母の人生は壮絶で。祖母の再婚相手に性的虐待を受けて、家出をして、ホームレスになりながらも最終的には陶芸家になった人でした。その経験から、誰にも頼れない、自分が頑張らなければという意識が非常に強くて、精神強迫症のような状態でした。常に母が追い詰められているので、どうしても私も不安定な状態になってしまって。のちに母は再婚するんですが、同じ方とくっついて別れてを7回くらい繰り返したんです。それが思春期のころにあったので、家がもう嵐みたいでした。ただ、母もつらいというのを子どもながらにわかっていたので、空気を読んでしまうのが常で、それでACになってしまったんだと思います」

ACになった原因は母親にあるが、母に対しての恨みはないとゆめさんは話す。

「母の価値観は苦しくはあったけど、母の人生を思えば母も必死で、一生懸命に頑張ってきました。それを否定する必要は誰にもありません。ACについて考える上で、誰かを責める必要はないと思っています」

■6つのパターンに分けられるACの特徴

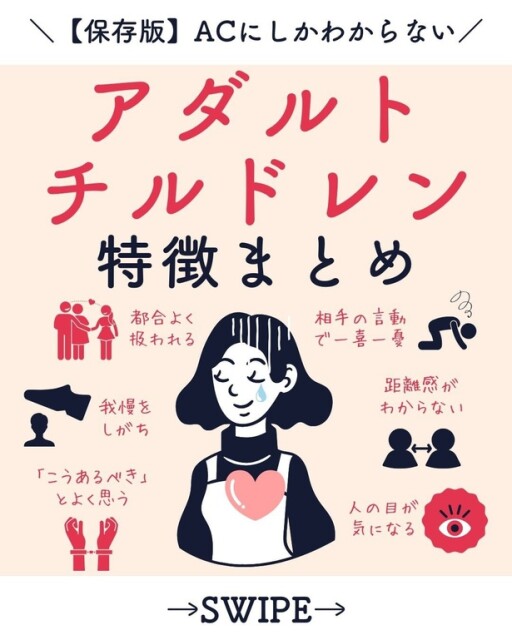

ACは対人関係においての生きづらさを抱えているというが、具体的にどんなことが挙げられるのだろうか?

「まず、ACには6つのタイプがあります。どんな子ども時代を過ごしたかによって、特徴が分かれます。1つ目のタイプは“ヒーロー”。家庭でいい子であることを強いられたり、期待を背負ってきたりした子ですね。大人になったときに、頑張りすぎたり、過度にミスを怖がるようになったりします。2つ目は生贄(いけにえ)を意味する“スケープゴート”。ヒーローとは逆で、悪い子を演じることで家庭をまとめようとしてきた子どもです。こうした人はどこに行ってもトラブルを起こしがちになります。3つ目は“ロストワン”。ひとりぼっち、忘れられた子という意味です。手がかからず一人でなんでもやるんですが、常に孤独感を抱えています。3人以上というシチュエーションがつらいとか、気疲れがひどいという状態になりがちです」

ゆめさんによれば、ロストワンの人はHSP(Highly Sensitive Person ハイリー・センシティブ・パーソン)と混同されやすいんだそう。しかし、HSPは「物事を深く考えがちで、刺激に敏感で、共感しやすく、些細なことで影響を受けやすい」という4つの気質を兼ね備える人のことで、気質ゆえに周りを優先してしまって自己肯定感が下がってしまうことが多い。対して、ACの場合は親から受けつけられた価値観ゆえに自己肯定感が低い状態。起きる状態は同じでも、原因となるものが気質由来なのか、トラウマ由来なのかという違いがあるようだ。

「4つ目は“ピエロ”。家庭内不和の状況だからこそ、自分がおどけたり笑ったりすることで周りをなんとかつなぎとめようとしている状態の人です。本心ではないところで無理して笑っておちゃらける、ということを大人になっても続けてしまった結果、感情が爆発してしまうことも。5つ目は小さなカウンセラーとも呼ばれる“プラケーター”。親の愚痴の聞き役をしていたとか、子どものころから家庭で誰かの精神的なケアをしていた人です。自分のことをそっちのけにして、かわいそうと感じる人のところに寄っていきがちです。恋愛で共依存になりやすいタイプですね。6つ目はイネイブラー。プラケーターが精神的ケア要員なのに対し、イネイブラーは家族が放棄してきた家事や雑用を手伝いレベルを超えてやってきた人です。耐えることが常態化してしまっていて、恋愛や仕事で服従関係になりがちです」

タイプ別の事例だけを聞くと、深刻な虐待行為やネグレクトを受けた経験がなくても心当たりがあるという人は多いのではないだろうか。

「一説では日本人の8割がACと言われています。深刻な虐待やネグレクトがなくてもACになることはあります。私は、ACというのは古い価値観を引きずっている人と解釈しています。ここでいう古い価値観というのは親から刷り込まれた価値観ということです。生まれたとき、人はまっさらな状態です。成長に伴って、親からの『あれはダメ、これはダメ』『こうして』と言われたことが重なって、『そういうものなんだ』とナチュラルに学んでいきます。これって普通のことですよね。大きなきっかけがなければ、親から受け継いだ価値観というのは引きずってしまうものです。ただ、この価値観が『私に合わない』と気づいたときに、生きづらさにつながるんです。自分がハードウェアで古いソフトがインストールされているとイメージしてください。古いソフトでも動くことはできるけど、無理が出てきたらアップデートする必要がありますよね。ACは病気ではないですし、特別なことでも、絶対治さなければならないことでもありません。ただ、生きづらさを強く感じているならば、その原因を解きほぐして古い価値観をアップデートする必要があると思います」

■価値観のアップデートをすることで、自己実現につながる

自身がACであることを知ったゆめさん。ACからの解放にカウンセリングは欠かせなかったそう。

「価値観のアップデートにカウンセリングはとても有効です。“本当の自分”が何を求めているのか、何がしたいのかを知ることで、自己探究できる場所でもあります。カウンセリングというと特別感のあるもの、精神的に弱っている人が行く場所という印象を持たれている方が多いと思いますが、もっと気軽にとらえてもらえたらいいですね。私自身は、2年くらいでACである状態は大きく改善されました。しかし、ACからの解放というのは価値観を入れ替えることなので、ライフステージが変化するたびに、ACである要素が出てきてしまうんです。なので、その都度そういった部分をアップデートしていく必要があったので、10年くらいはじっくりと向き合い続けて、脱却していきました」

カウンセリングを重ねることで、自分自身でカウンセリングを行う“セルフカウンセリング”もできるようになったそう。そして、そのときの学びや発見をブログで発信し始めたことが、ゆめさんがカウンセラーとして歩み始める大きな一歩となった。

「ブログを書いているうちに、読者の方から『カウンセリングを受けたい』という話をもらうようになりました。最初からカウンセラーになろうとは思っていたわけではなくって、私が発信することを求めてくださる方がいたというのがスタートです。そこからカウンセラーを目指していろいろな方法で勉強を重ねていきました」

Instagramでの投稿を始めたのは、よりカウンセラーとしての認知度を高めたいという思いがあったからだそうだ。

「YouTubeやX(旧Twitter)も考えてみたのですが、合わなくって。Instagramのフィード(投稿)を作ってみたら、しっくりきたんです。文章を書くよりも編集をするのが好きなので、10枚のスライドの中でどう絵を配置して、リードを置いていったら効果的なのか、といったことを考えるのが楽しいと感じました。投稿を始めたころは自分で絵を描いていたんですが、そこにこだわりはないので、今は素材を使って組み合わせることで上手く表現していけたらと思っています」

ゆめさんは雑誌の編集だけではなく、広告代理店での仕事や塾の講師として働いた経験を持つ。そのときの学びがInstagramの投稿にいきているそう。

「キャッチをつけるのは苦手なんですけど(笑)、スライドの見せ方は広告代理店での経験がいきていますね。塾講師として子どもたちに教えてきたのも、どうやったらわかりやすく伝えられるかを学ぶ機会になっていたと思います。これまで積んできた経験が全部生かせていると感じています」

わかりやすい投稿が実を結び、“バズる”投稿が生まれると同時にフォロワー数も順調に伸びていった。しかし、成果に縛られないように気をつけているんだとか。

「“自分軸と他人軸のちがいと特徴”という投稿でバズってから、伸びやすくなりましたね。ただ、数字ばかり見てしまってはいけないと思っています。“バズり”って麻薬みたいなもの。見てくださる方の期待に応えたいとも思いますが、バズりはしなくてもこれは大事だということや、私が伝えたいことをしっかり意識して投稿することを意識しています」

自らを「飽き性でアップデートすることが好きだ」と話すゆめさん。ACについて学べるオンライン講座やカウンセリングを受けられる「ココロ塾」を開催し、自分らしく生きられる術を人々に伝えている。

「これまでのカウンセリングはマンツーマンで、個人に対してのものだったんですが、今後の目標としては集団心理にアプローチしていけたらと思っています。集団心理を変えるにはシンボルやアイコンが必要だと思うんです。たとえば、ハローキティの流行は『大人になったらかわいいものから卒業するべき』という価値観を壊しました。集団の価値観を変容するシンボルを作ってみたいですね。今、日本全体に元気がないので、心理面から元気にしたいです。これは非常に難しく、できるかどうかわからないですが、人生をかけて挑戦してみてもいいんじゃないかなと思っています」

ACを克服することで「人への怖さが消えると自分の意見を言えるようになったり、自分の意思で何かを始めるきっかけになったり、自己実現の道に進んでいく。仕事での評価も上がりますよ」とのこと。ゆめさんがこうして自分が何をしたいのかはっきりと語れるのは、ACから解放されたからだろう。生きづらさを抱えている人は、ゆめさんのInstagramから悩みを軽くするためのヒントがもらえるかもしれない。

取材・文=西連寺くらら

関連記事

- 俺は「発達障害グレーゾーン」と「HSP」どっちなの?“2つの特性”を持つ漫画家が作品に込めた思い「生きづらさに絶望するのはイヤ」【作家に訊く】

- 【毒親】「子どものため」と進学、就職、服装、容姿まで干渉する支配型の親 「言いなり」で生きてきた漫画家が自分を取り戻すまでの自伝【作者に聞く】

- 児童養護施設を出てミュージシャンを目指すも挫折。どん底で出会った運命の人は言葉の通じないカナダ人...⁉【作者に聞く】

- 父親からの酷いDVで人生で5回も骨折!?「夜逃げとは亡命」と語るイケメンカウンセラー【作者に聞いた】

- 「生きづらさ」を抱えた心をラクにする方法とは?Twitterで人気の心理カウンセラーに聞いてみた

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.