野菜の中でももっとも親しまれている中国の健康野菜!高温で一気に過熱すると鮮やかな色になる特徴があり、食卓を華やかにしてくれます。油炒め、煮食、漬物なのに最適!トウ立ちする前に収穫するのがポイント。育て方について丁寧に解説していきます。

チンゲンサイとは?(特徴)

さっぱりしてどんな料理にもよく合い、栄養も豊富なチンゲンサイ。大変作りやすく、直まきも箱まきもできますが、トウ立ちしにく秋まきがおすすめです。

【基本情報】

・アブラナ科

・栄養/ビタミンC、カロチン、カリウム、カルシウムを含む

・性質/日なたを好むが、暑さ寒さに強い

・病害虫/丈夫な性質だが、アオムシやコナガに注意

・連作/不可

種まきと収穫に適した時期

■種まき:3~5月頃、8~10月頃 ■収穫:4月~6月頃、9~1月頃

※野菜作りにはそれぞれに適した時期があります。

※関東地方を基準としたものです。関東より暑い地方や寒い地方で栽培する場合は時期の調整が必要です。

上手に作るためのポイント

★タネまきの時期をずらす

暑さにも寒さにも強く生育も早いので、タネまき期と収穫期に注意して、時期をずらして少しずつタネまきすると、毎日新鮮なものが食べられます。

★冬は霜よけが必要

冬の寒さにも強いのですが、霜に当たると葉が黄色になったり、株が弱まってしまいます。ビニールなどで覆ってやるか、笹などを立てて霜よけします。

★病害虫を防ぐ

病害虫が比較的つきやすい野菜です。アオムシやコナガなどの外注に注意して、予防につとめましょう。

育て方

1.土を改良する

チンゲンサイは、土質を選ばずどこでも作れますが、湿りを好み、乾燥すると生育が遅く、品質も落ちます。タネをまく2週間前に、畑に1平方メートルあたり苦土石灰100gをまいて、よく耕します。

2. 元肥を入れる

タネをまく1週間前に、1平方メートルあたりマグァンプKなどの化成肥料を80g施し、よく耕して幅1mの平らなうねを作ります。

3. タネをまく

うねに水をかけてよく湿らせてから、縦横15cm間隔に、1カ所に4~5粒ずつタネをまきます。これを点まきといいます。タネが隠れる程度に薄く土をかけ、水をやります。

4. 発芽

種まき後、4~5日で発芽します。

5. 込み合っている部分を取り除く

子葉が込み合っている部分を引き抜きます。これを間引きといいます。放っておくとヒョロ長くなってしまう(徒長)ので、間引きは早めに。

6. 間引きしながら収穫する

密植のままでは株が太くならないので、草丈10cmぐらいになれば、適宜間引きながら利用します。最終的に1カ所1株にします。

間引きしたもの(間引き菜)は、炒め物やおひたしなどに!

7. 収穫の目安

夏まきは種まき後30~40日、春まき・秋まきは40~60日で収穫できます。根元が丸く太くなってきたら、収穫適宜です。

8. 収穫する

葉が大きいものから収穫します。根元から引き抜きます。残った株もすぐに大きくなるので、また、収穫しましょう。

チンゲンサイを使った料理 おすすめレシピ

収穫したてのチンゲンサイの美味しさは最高!おすすめのレシピをご紹介しましょう!

『チンゲンサイと鶏肉の吉野煮物』

チンゲンサイのシャキシャキした歯ごたえを残すのがコツです。

【材料:2人分】

・チンゲンサイ 2株

・鶏胸肉 1枚

・くず粉 適量

・煮汁

和風だし汁 500cc

薄口しょうゆ 大さじ2

みりん 大さじ2

酒 大さじ1

塩 少々

・わさび 少々

【作り方】

①チンゲンサイは根元に切り込みを入れて切り分け、根元の汚れをよく水洗いします。

②鶏肉はそぎ切りにし、くず粉をまんべんなくつけ、余分な粉ははらいます。

③鍋に煮汁の材料を入れて強火にかけ、煮立ったらチンゲンサイを加えて色よくゆでます。

④チンゲンサイを取り出してから鶏肉を1枚ずつ入れ、表面が白くなるまで煮ます。

⑤鶏肉のチンゲンサイを器に盛り、煮汁をかけてわさびを添えます。

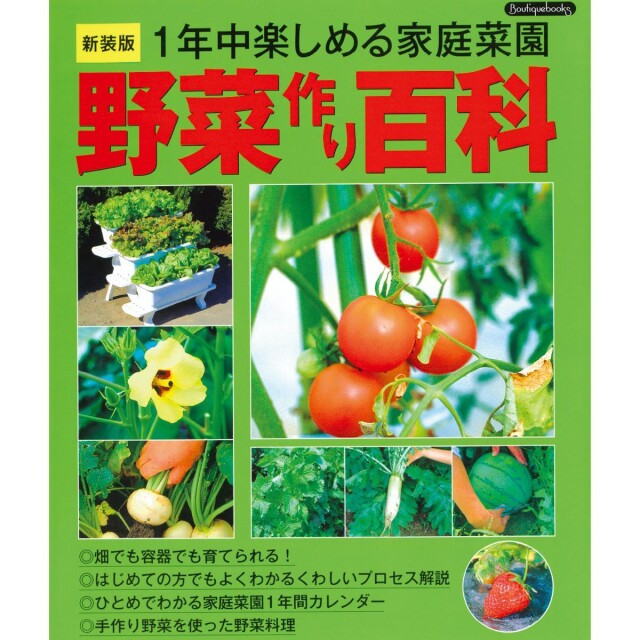

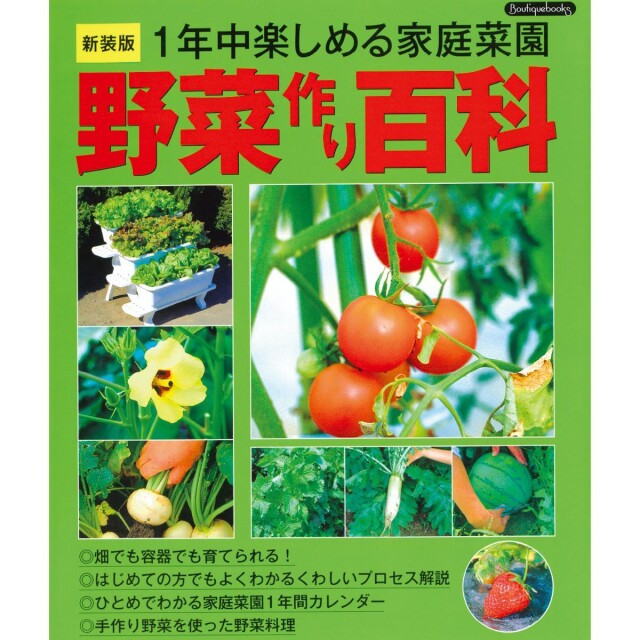

家庭菜園のレシピをもっと見たい方におすすめ!

「1年中楽しめる家庭菜園 野菜作り百科」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの野菜作りのレシピをわかりやすく丁寧に紹介しております。