優しくて明るい自慢のお母さんが48歳で若年性認知症を発症。みるみるうちに人が変わっていき、幸せだった日々が崩れていく…。美齊津康弘さんは、小学5年生にして「ヤングケアラー」となった実体験を元にしたコミックエッセイ『48歳で認知症になった母』の原作者です。

今回は、美齊津さんに当時の気持ちやこの作品に込めた思いについてお話を聞きました。

鏡に向かって話しかける母。行動はどんどんエスカレートして…

――認知症を発症する前のお母さんはどんな人でしたか?

明るくて活発でよく笑う母でした。誰にでも優しくて、私は母から怒られた記憶はありません。母は会社の新年会があると毎年必ずマイクを握り、十八番の「昭和枯れすすき」を歌っていました。でも母はとても音痴だったので、いつも曲の途中で伴奏と歌がずれてしまい、歌いながら母が壇上で大笑いを始めるので、それにつられて会場も爆笑していました。そんな風に、場の空気を和ますことのできる何ともお茶目な人でした。

――お母さんが認知症を発症した当時、「おかしいな」と気づいた行動とは?

最初、時々母が鏡に向かって独り言を言うようになりました。次第に周りに人がいても、鏡を見ると話を始めてしまうんです。初めの頃は、母が鏡に向かって話をしている姿を見つけると、何だか心配になってその都度話を止めさせていたのですが、そのうち母の独り言はどんどんエスカレートしていきました。

あと母は日常的に車の運転をしていたのですが、だんだんと交通ルールを守れなくなっていきました。ウインカーを出さずに曲がるようになったり、車道と間違えて歩道を車で走ってしまったり。いつも助手席に乗っていた私は、子ども心にとても冷や冷やしたことを覚えています。

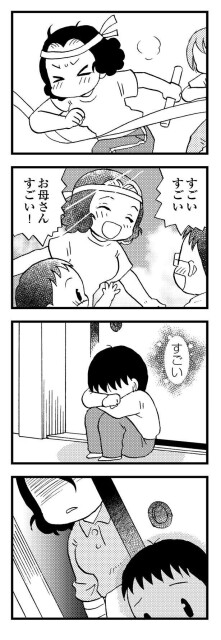

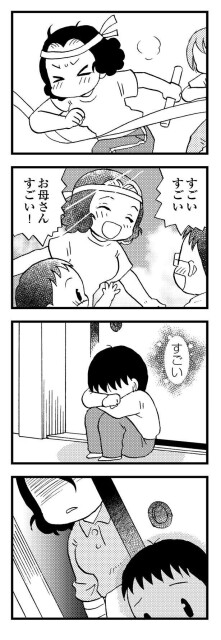

――運動会での活躍からたった2年で変わってしまったお母さんを思うシーンには胸が痛みました。この頃、日々変わっていく母親に対してどのような感情を抱いていましたか?

父からは「お母さんはちょっと頭がアホになっちゃう病気にかかってる」と聞いていただけで、アルツハイマー病という病名やその症状、そして現代医学では不治の病であることも知りませんでした。(「アホ」という言い方は私の地元では親しみを込めた表現です)

だから私は、きっと母は何かのきっかけで病気が治って元の母に戻ると思っていました。私は子ども心にそのきっかけを見つけようと考え、毎日母を大声で驚かせたり、一緒に歌を歌ったりして、何とか母を元に戻そうとしていました。

幸せそうな友人と自分を比較して学校でもふさぎ込むように

――お母さんが認知症になったことで、子どもだった美齊津さんはどのような影響を受けましたか?

母の認知症が進行していくに従い、どんどん不安が大きくなっていきました。今まで頼りになる存在であった母が崩れていくことへの不安、それに伴い自分の生活がこの先どのように変わってしまうのか分からない不安に常に怯えていました。

また最初の頃は母の行動や言動を受け止めることができず、「これは夢に違いない。ある日目が覚めたらお母さんは元通りになるはずだ。」といつも考えていました。

しかし、徐々に母の病気はどうすることもできないことが分かるにつれて、学校でも家庭でもふさぎ込んでいくようになりました。特に周りの幸せそうな友人たちと自分を比較してしまい、勝手にひがんだり、被害者意識を持ったりして、周りからどんどん孤立していったように思います。

――ヤングケアラーとしてどのようなサポートをしていたのでしょうか?

母がまだ料理や洗濯がなんとかできていたうちは、私の負担はそれほど大きくありませんでしたが、やがて料理ができなくなってくるに従い私が夕飯を作る事が増えてきました。作ると言っても、父が営む飲食店から持ち帰った残りのおかずを温めて机に並べるか、インスタントラーメンを作るくらいでしたが。この頃は、もう母の病気が治らないことは薄々と分かるようになり、鏡に向かって話をしている母の後ろ姿を見ながら、毎晩メソメソと泣いていました。

――お母さん自身は自分が認知症であることをどう受け止めていたのだと思いますか?

母は「アルツハイマー病」の診断を受けた時、恐らく大きなショックを受けたと思いますが、その後は、その診断を受けたこと自体を忘れてしまっていたと思います。それはそれで母にとっても救いだったかも知れません。

それよりも母にとっては、普段の暮らしの中で、自分の言動や行動を周りの人たちから咎められたり叱られたりすることの方が辛かったと思います。特に身内はなかなか母の変化を受け入れることができなくて、母に対して厳しい口調で接することが多かったため、それが母を更に不安にさせて認知症状を進行させてしまったのではないかと思います。

声をあげずにじっと耐えているヤングケアラーが今もいる

――今振り返ってみて、当時のご自身と母親にどんなケアやサポートがあればよかったと思いますか?

当時もしも私の身近に、ほんの些細な声掛けや手助けをしてくれて、私の話を聞いてくれる「味方」と感じられる人が1人でもいたとしたら、私は周囲から孤立せずに、あれほど苦しむ事もなかったのではないかと思います。

また母も家ではいつも一人で不安を感じながら過ごしていたと思うので、例えばデイサービスやショートステイのように、心安らかに過ごせるもう一つの居場所のようなところがあれば良かったと思います。

――この作品を通して最も伝えたかったことを教えてください。

ヤングケアラーの中には、子どもの頃の私のように、孤独の中で自尊心を失い将来に夢や希望を持てなくなってしまう子が大勢います。でも私はそのような子たちにも、将来ケアの役割から解放されたときには、再び自分の足で前進していける強さを持ってほしいと思っています。その為には、とにかく今この時を、すべてを諦めることなく希望を持ち続けながら何とか乗り切ることが大切だと思います。

だから私はこの作品を通じて、多くの方々に今も声を上げずにじっと耐えている沢山のヤングケアラーが身近にいる事を知って頂き、もし自分の身の回りにそのような子どもがいたら、挨拶だけでもいいので声をかけてあげて、彼らの「味方」になってあげて欲しいと思っています。

――「認知症」の母の立場からも「ヤングケアラー」の子どもの立場からも、多くのことを考えさせられるコミックエッセイ「48歳で認知症になった母」。引き続きその展開から目が離せません。

取材=宇都宮薫

【著者プロフィール】

原案:美齊津康弘

1973年福井県出身。防衛大学卒業後、実業団のアメリカンフットボール選手として活躍し、日本一となる。幼少期ヤングケアラーとして過ごした経験をきっかけに、選手引退後は介護の道へ進む。現在はケアマネジャーとして働きながら、自ら開発したWEBシステム「えんじょるの」を使って、買い物弱者問題の解決に取り組んでいる。

漫画:吉田美紀子

山形県出身。20代からマンガ家として主に4コマ誌で活躍。セカンドキャリアで介護の仕事を始める。著作に「40代女性マンガ家が訪問介護ヘルパーになったら」(双葉社)、「消えていく家族の顔」(竹書房)があり、SNSでも発信をしている。