読めそうで読めない漢字をクイズ形式でご紹介!新年最初の漢字は「巻繊汁」です。そのまま読むと「まきいじる」ですが…。一体この漢字、なんて読むのが正解なのでしょうか。さっそく見ていきましょう!

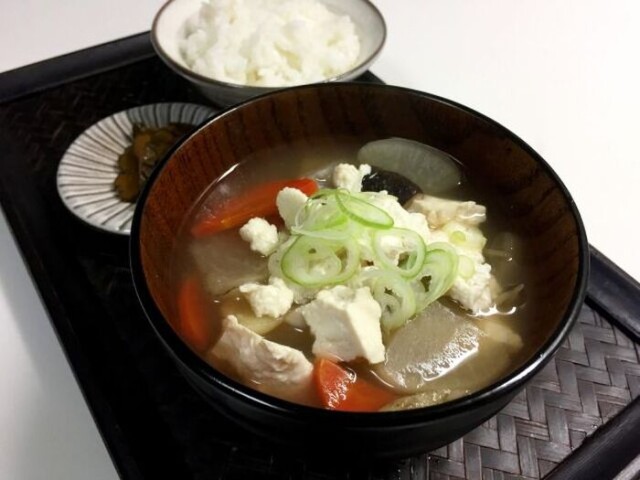

こちら、誰でもご存知の食べ物。とっても身近な汁物です。ただ、こんな漢字があったのも、その名の言われも、考えたことがないような… 。

字の意味通り考えれば、「繊維=せんい」を巻いたような汁?となりますが、そんな巻物の入った汁物、ありましたっけ?

ちなみにこの「巻繊汁」、由来には諸説あり、その中のひとつに、神奈川県は鎌倉市にある建長寺(けんちょうじ)の僧侶のレシピにあるというもの。

建長寺で作られた汁ということで「けんちょうじじる」となったという説があるのですが、本当でしょうか。

なんとなく、近づいていきましたよ!

「けんちょうじじる」説は置いておいて、この漢字が使われているのにはまた別の説があるようです。「巻繊汁」は、もともと仏教の戒律に基づいた、動物の肉を使わない「精進料理」のひとつ。

精進料理といえば、鎌倉時代に日本に伝わり、禅宗の僧を中心に受け継がれてきたものですが、その流れとは別に、江戸時代に中国から日本へ伝わった精進料理のもうひとつの流れで「普茶料理」というものがあります。

その中に「巻繊=けんちん」という、野菜を巻いた料理があり、巻繊汁も野菜をたくさん使うことから、「巻繊汁」と名がついた、というものです。

寒さが増す1月、鎌倉時代に思いを馳せながら、野菜たっぷりの温かい「巻繊汁」はいかがでしょう。では次回をお楽しみに!

※暮らしニスタの過去の人気記事を再編集して配信しています。