このコンテンツは、地球・人間環境フォーラム発行の「グローバルネット」と提携して情報をお送りしています。

作成=ポンプワークショップ

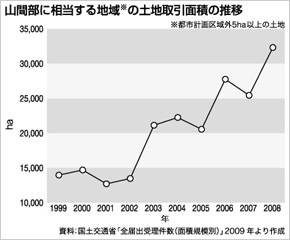

日本各地で山林売買が加速している。国土交通省の統計によると、山間部での大規模な土地取引件数は、2000〜2002年は年間800件余りだったが、2006〜2008年は1,100〜1,200件と増加した。また、同取引面積も、1万4,000ha(1999年)から3万2,000ha(2008年)へと過去10年で倍増した。とくにこの3年の伸びが著しく(図)、都道府県別には、北海道、宮崎、福島、熊本の順で面積が多い。

日本の国土の約7割を占める森林のうち6割は私有林である。長引く林業低迷の中、山を維持管理し切れなくなった所有者の間では、山を手放したいという潜在的な「売り圧力」が高まっている。その中で、近年、林業関係者以外のさまざまな主体が山に関心を示しているという話が各地で側聞される。山林売買の話など過去10年なかったような土地や、林業家から見れば採算が取れるとは思えない山に、突然、東京の不動産会社や仲介者を通じて話が持ちかけられる。いずれも「ひと山全部」といった大面積を欲しいという点で共通しているものの、仲介者は真の出資者や購入目的を明かさない場合がほとんどだ。外国資本が関わっていると地元で話題になるケースもある。

林地価格が18年連続で下落を続ける中、これ以上値下がりはないと見越したキャピタルゲイン狙いか。世界の水需要が逼迫する中で水源地を確保しようとする動きか。あるいは国際的な二酸化炭素排出権取引を先読みし、吸収源としての森林価格の上昇を期待した先行投資か——。関係者の間でさまざまな事例が話題に上がっているものの、実態は見えない。

森林と森林が涵養する水資源はわれわれの暮らしの維持に不可欠な国土資源であり、国の重要な「基本インフラ」である。その売買には、私有地であっても、国土資源保全の観点から慎重な対応が必要だ。だが、現行制度下では山林の売買実態を把握すること自体が難しい。現在、都市計画区域外の1ha以上の土地売買については、国土利用計画法により都道府県知事への事後届出(契約締結後2週間以内)が義務付けられている。しかし、個々の情報については個人情報であることから都道府県は公開していない。情報開示請求をしても、ほぼすべての部分が黒塗りで提示される。個々の山林売買を調べるには膨大な不動産登記簿を一筆ずつ当たるしかない。

ところが、そもそも日本では、国土管理の基本となる地籍調査(土地の所有者や面積・地目・境界等に関する調査)が、1951年の開始以来、未だ国土面積(公有地除く)の48%しか完了しておらず、とくに山林では6割が調査未了である。したがって、登記簿に記載された面積や境界線は正確とは言い難く、面積も実測すると登記簿上の面積の2倍、3倍になることもある。相続時の名義変更漏れは珍しくなく、登記上の名義に意図的にダミーの会社や個人名を記載することもある。

また、森林売買には相続税対策や譲渡にかかる所得税対策など、林家の個別の事情があり、内密に契約を進めることが少なくない。農地には農地法により一定の転売規制があるが、森林にはそうした規制はなく、売り方・買い方の二者間の合意だけで売買は成立する。保安林(私有林の2割程度)以外であれば開発規制も実質的にほとんどないといってよい。

売り手・買い手の合意のみで売買が成立することから、林地の評価額もまちまちで、実勢価格の水準を知ることも難しい。山林は不動産として一般の人には扱いにくく、それゆえ林地売買仲介者(山林ブローカー)が活躍する余地が残されている。

国土利用計画法に基づく届出も、不動産登記を行う際の必要書類になっておらず、違法だが、無届出のままでも登記はできる。無届出に対する罰則規定はあるものの、2000年からは地方分権の推進により、届出状況の管理は都道府県の自治事務となり、一部の自治体が無届出調査を行っているに過ぎない。届出データがどこまで売買実態を正確に反映しているのか、国レベルで把握されていない。

日本各地で山林売買が加速する中、日本では森林の所有権移転の実態把握そのものが困難であることに加え、もう一つ、土地の私的所有権が諸外国に比べて極めて強いという、根本的な課題がある。

本来、土地は公益につながるよう活用されるべき共有の国土資源である。欧州では一般的に、土地の私的所有権は保有権に近く、最終処分権(底地権)は政府が明確に持つ。しかし、日本では、明治政府の地租改正によって人びとに土地私有権が与えられ、その後、当時のフランスの自然法思想の影響も受け継ぐ民法が公布されて以降、土地そのものが個人の第一の資産となった。その私有権は政府の公権に対抗し得るほど強い。

フランスでは、法体系を見直し、高度成長期の1950年代以降は、政府・自治体の先買権の強化など、私的土地所有に介入する公的規制を強めている。収用権も強く、「収用裁判所」が存在し、ユースホステルの建設でさえ公益的利用として土地収用の対象となる。日本でも旧民法改正(1896年)や土地基本法改正(1989年)など、私的所有権を見直そうとする取り組みは続けられたが、成田空港や首都圏の外環道の例を挙げるまでもなく、今なお政府の土地収用権は実質的に機能しておらず、たった数人の地権者の反対で公共事業が滞る事例が多数ある。

また、国の重要なインフラや基幹産業に対する投資という観点で見ると、欧米では、例えば2007年に成立した米国の外国投資国家安全保障法など、公共の利益の観点から政府が直接的に投資を規制できる法制度を整えている。しかし、日本では土地や森林など国土資源に対する経済活動を、公益の観点から規制するルールも十分とはいえない。アジア諸国では外国人や外国法人の土地所有について、地域を限定したり、事前許可制とするなど制限を課している国が多いが、日本では未整備だ。

日本では土地所有権の移動は国や自治体で十分に把握されておらず、土地や森林といった国土資源を公益性の観点から守っていくルールも十分であるとはいえない。

世界では希少資源や農地など、グローバル資本による資源争奪戦が加速している。だが、普段、奥山の水源林を私たちが目にする機会は少なく、問題が顕在化していることを知る機会も、また関連情報が公開されることも限られる。人口減少・高齢化が進行する中、このまま10年も経つと、現場の山林境界を知る老人は減り、地籍の過半が未確定のまま代替わりが進んでしまう恐れもある。

そうした中、国内の林業低迷を背景に、山林の所有権が、境界もあいまいなまま、海外資本を含むさまざまな主体に移り、万一、森林が果たす水源涵養や土砂防備機能、あるいは住民の安心・安全に関わる問題が起きたとしても、現行制度下では、国や自治体が直ちに対処することは難しい。

制度不備の中で山林売買が進むことの課題は少なくない。とくに、土地制度の問題は、金融・経済活動のグローバル化が進展する中で一つの盲点といえよう。山林境界の確定、山林売買の透明化、重要水源林の売買規制、そして林業再生・辺境再生など、早急な対応が必要である。

(グローバルネット:2010年3月号より)