「緑のgoo」は2025年6月17日(火)をもちましてサービスを終了いたします。

これまで長きにわたりご利用いただきまして、誠にありがとうございました。

なんで「ジン」が流行ってるの? ブームの理由と、いま注目の3ブランドをプロが解説

国内にクラフトジン蒸留所が続々誕生したり、缶のジンソーダやトニックが発売されたりと、ついにジンの時代が到来。そこで今回は、「タツジン」のお二人に、ジンの歴史や、なぜ日本でジンがブームなのかについて、じっくりお話を伺った。

【私たちがレクチャーします!】

アンドスピリッツ代表・黒田亜衣さん

酒販店兼バーや輸入卸を行う「アンドスピリッツ」を創業。昨年、日本人初となるウイスキーの国際資格「MASTER OF SCOTCH」を取得。

&SPIRITS ヘッドバーテンダー・中島大渡さん

新宿生まれサイパン育ち。新宿ゴールデン街「民藝酒房 SUZUBAR」の店長兼バーテンダーを経て現職に。ラムコンシェルジュ。

欧州トレンドが日本に到来し、クラフトジンから火が付いた

17世紀のオランダをルーツとし、イギリスで流行。19世紀にクリアで辛口のロンドンドライジンが生まれ、全世界へ広まったとされるのが近現代におけるジンの歴史だ。では、なぜいま日本で支持されるようになったのか。

「まず欧州でクラフトジンが流行。その熱が日本に伝播し、いまの和製クラフトジンの勃興につながりました」(黒田さん)

欧州でクラフトジンの革命が起きたのは2008年。

「ドイツの『モンキー47』がイノベーションを起こし、ロンドンの『シップスミス』がそれをアップデート。革新の息吹はいまから約10年前に日本にも広がり、14年にクラフトジン蒸留所が京都に誕生。そこからゆず、山椒などを使った『季の美 京都ドライジン』が16年に登場し話題になりました」(中島さん)

ジンの蒸留所が増えている背景には、参入のしやすさもある。

「例えば、ウイスキーは数年の樽熟成が絶対条件ですから、販売開始まで時間がかかりますし、樽と熟成庫も必要です。一方、熟成が不要なジンは比較的短期間かつ少ない資本で製造できます。そのため、若いつくり手も多いんですよ」(黒田さん)

「季の美」と双璧をなす、海外で人気のクラフトジンが17年にデビューした「ROKU〈六〉」だと中島さん。手掛けるサントリーは日本を代表する酒類メーカーであり、功績は計り知れないとも。

「その後20年に同じくサントリーから誕生したのが『翠(SUI)』です。品質の高さもさることながら、ソーダ割りでフードペアリングを推奨する飲み方提案が秀逸でしたね。そして22年発売の『翠ジンソーダ缶』が、トレンドを決定づけました」(中島さん)

【GIN豆知識01】ジンならではの風味は「ジュニパーベリー」に由来

ジンに欠かせないボタニカルがジュニパーベリー(西洋ねずの実)。ジンの語源もジュニパーに由来し、熟した果実を乾燥させスパイスとして利用する。ウッディーでビターな甘みのある香りが特徴だ。

【GIN豆知識02】ルールが少なく、使う素材が自由なのも魅力

ジンは、ジュニパーベリーで香りづけさえしていれば、それ以外はどんなボタニカルを使ってもOKという自由な酒。なかには象の糞から取り出したボタニカルを使った商品(「インドラブジン」)も!

【GIN豆知識03】サステナブルな活動に積極的な蒸溜所がたくさん!

使用する素材が自由であるため、酒かすやコーヒーかすなどの二次利用素材、規格外の果実や野菜などを使うブランドが多数存在。リユースボトルを積極採用するブランド「REUNION(リユニオン)」などもある。

<SHOP INFO>

&SPIRITS

アンドスピリッツが運営。450種以上の蒸留酒が揃い、1階がバーで、地下が酒販店となっている。同社は、東京・丸ビル1階では蒸留酒と日本酒の業態も展開。所在地:東京都目黒区上目黒1−14−6 メゾンベルウッド 1F/B1F

営業時間:12:00〜23:00

定休日:なし

※「GetNavi」2025月4月号に掲載された記事を再編集したものです

あわせて読みたい

-

- 「思い出がそのまま真空保存されているよう」不登校の少女とトイプードルのかわいくて大変な日々をコミカライズ『おはよう、サンテ』インタビュー

- 「犬、飼おうか」。母の一言がきっかけで、トイプードルの子犬を飼い始めた女の子・ロンズ。「サンテ」と…

- (Walkerplus)[カフェ・スイーツ]

-

- プロから走り方を伝授!マラソンに挑戦するたかぎなおこさんの皇居ラン

- 皇居ラン開始… / (C)たかぎなおこ/KADOKAWA2023年にデビュー20周年を迎えたコミックエッセイ作家たかぎ…

- (レタスクラブニュース)[お酒,東京都]

-

- 博多「甘味処 たきむら」が週替わりでかき氷メニュー 今年は23種用意

- 「博多リバレインモール by TAKASHIMAYA」地下2階にある「甘味処 たきむら」(TEL 092-710-7000)が現在、…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[果物]

-

- 「細部まで美しい〜!」カメラ機能。モトローラの現行スマホが実質1万円台

- 「細部まで美しい〜!」カメラ機能。モトローラの現行スマホが実質1万円台Image:楽天市場 こちらは「かい…

- (Gizmodo Japan)[野菜]

-

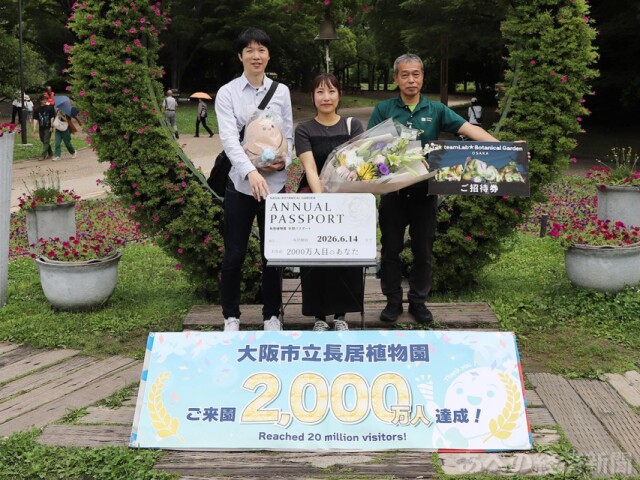

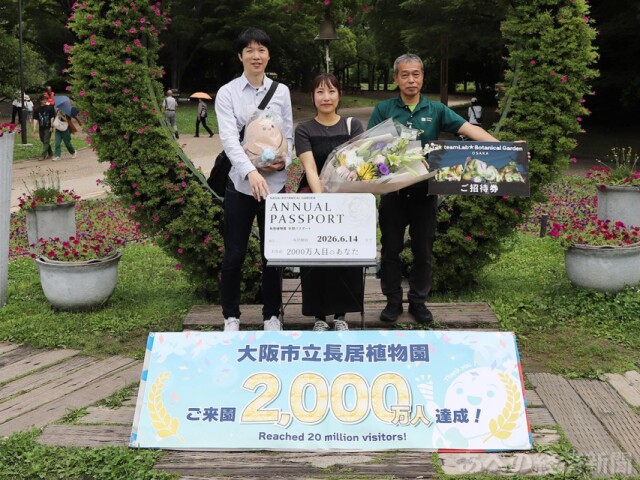

- 長居植物園の来園客が2000万人達成 開園から51年で

- 大阪市立長居植物園(大阪市東住吉区、長居公園)の累計来園者数が6月15日、2000万人を達成してセレモニー…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[植物]

-

- 水森亜土×バースデイの激かわベビー&キッズウェアが話題!発売から1日で在庫切れアイテム続出

- 時代を越えて愛される水森亜土さんのグッズが、ついにベビー子供服専門店「バースデイ」に登場!ウェアや…

- (Walkerplus)[新商品]

-

- SKE48・菅原茉椰、2nd写真集発売決定 先行カット3点公開【コメントあり】

- 名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・SKE48の菅原茉椰が、8月6日(水)に待望の2nd写真集を刊行…

- (GetNavi web)[GetNavi web]

キーワードからさがす

(C)ONE PUBLISHING