どんなタオルも畳めるロボット、なぜ存在しない?AIで職業を代替が困難な理由

●この記事のポイント

・職業や仕事をAIに置き換えるためには、職業や仕事の内容をAI向けに定義し直す必要がある

・ソフトウェア開発では、AIにバランス調整やデバッグをやらせて、人間だと1週間以上かかる作業を1日で終わらせることもできる

・人間がAIを使いこなすことで自らを拡張することや、社会デザインの形、職業の形、都市の形を、AIが活躍できるように、リデザインする必要がある

今から10年前の2015年にある大手IT企業が公表した、将来的にAI(人工知能)やロボットなどに代替される可能性が高い職業と、その可能性が低い職業のリストをめぐって「真逆になりつつある職業がある」として少し前に話題となっていた。たとえば代替される可能性が高い職業としてホテル客室係やビル清掃員が、可能性が低い職業としてグラフィックデザイナーやアートディレクターなどが挙げられていたが、SNS上ではさまざま反応が寄せられている。現在、すでにAIで代替され始めている職業、そして将来的にその可能性が高い職業というのはあるのか。専門家の解説を交えて追ってみたい。

●目次

ロボットやAIをきちんと現実世界で動作させるには、かなりの準備が必要 AIが活躍できるように、社会をリデザインする必要AI開発者で東京大学生産技術研究所特任教授の三宅陽一郎氏は、職業や仕事をAIに置き換えるためには、職業や仕事の内容をAI向けに定義し直す必要があるという。

「人間の性能がAIによって100%置き換えられた職業というのはありませんが、人間よりは劣るけど役割を果たしているという意味では、オペレーターなどがあげられます。ユーザが音声やテキストで入力したら、それにAIが音声やテキストで回答していくというかたちですが、想定外の難しい質問内容に関しては人間が対応するので、完全に職業がなくなったという例はなく、一部の簡単な部分をAIがやるというのが現状です。心理的不安や、混乱してうまく要件が話せない方が多いというのが人間社会です。そのすべてを受けとめるだけの信頼と性能を現段階のAIが持っているわけではありません。

会社の受付をアバターがやるというケースも増えていますが、人間ほどの性能があるわけではなく、単に人が来たら担当者を呼ぶ門番のような位置づけです。『ちょっとご案内のメイルの文面を見せてください。あ、これは明日の日付ですし、おとなりのビルの弊社のオフィスですよ』と言った気の利いたことは、現段階では言えないのです。

人間の職業をそのままAIに代替させるには、AIがフィットするように職業を再定義する必要があります。現在ある職業というのは、人間社会のバランスの中で形成されてきたものであり、その職業の形すら時々刻々と変化しています。AIは双方的なものが苦手であり、ワンタスクやタスクの内容が明確に記述されている必要があります。技術、医療、法律の専門職のように仕事の内容を厳密に定義しやすい仕事はAIに置き換えやすい部分がありますが、それはその職業の中で明確に定義できるフレームの中でしかありません。

一つの職業に求められるすべての専門技能をAIが獲得できるのかどうかというと、話が違ってきます。AIは製品やシステムを作ることはできるかもしれませんが、顧客と話して仕様を確定するのは、今のAIにはなかなか酷なことです。なぜなら仕様の確定は、話し合いの中で要件を引き出し、未確定な細部を詰めて行くものだからからです。逆に仕事の内容を厳密に記述できない仕事、例えばサービス業やホテルの客室係、体がないとできない仕事はAIで置き換えるのは難しいです。

ベルトコンベアの上でネジを占める仕事や半導体を作る仕事はロボットの真骨頂です。ナノメートルの微細スケールの仕事はもはやいかなる人間もできる作業ではありません。しかし、例えばホテル客室係が行うベッドのシーツを整えるという行動も、現在のロボットは基本的にはできません。驚かれるかもしれませんが、どんなタオルでも畳めるロボットというのは現時点では地球上に存在しません。ディープラーニングの活用で、ようやく決まった形のタオルをたたむことができるロボットができたくらいの段階で、手先を使うような行為は苦手です。ドアノブを回してドアを開けることも苦手です。

ただ、定義が厳密なピアノの演奏は以前からできます。AIが扱うことができる問題のストライクゾーンは極めて狭いのです。そして人間はそのストライクゾーンに向かって問題を形成せねばなりません。それでも、人工知能の研究者や開発者は、そのストライクゾーンを拡げようと努力しているのです」

ロボットやAIをきちんと現実世界で動作させるには、かなりの準備が必要現在の現実空間や物理空間はAIフレンドリーではないという。

「AIロボットは現実空間に出ると、すぐに力をなくします。オンライン予約を受け付ける、大量の情報を整理する、といった、ソフトウェア上の情報処理ではAIは人間よりもはるかに賢いですが、大学に合格できる能力を持っているといっても、現実的には試験会場まで行くことはできません。東京の雑踏の中をロボットが歩くのは、かなり難しいことです。商店で商品を配置し整える、ホテルの客室係など、身体を伴う、複合的な物理的作業は今のロボットやAIは苦手です。ましてや、場所や人ごとに作業内容にバリエーションがある場合はさらに難しくなります。AIに作業させるための棚の形やホテルのレイアウトに制限を加える必要があります。

料理というシーンでも、調理場に全部整えて『この座標周辺にネギがある』といった具合にすれば調理できるかもしれませんが、曇ってネギが見えなくなる、ネギのボールが倒れている、といった何かアクシデントが起こると、とたんに対応できなくなります。物理的現実世界は無限に分岐する可能性に満ちた世界であり、そのすべてに対してAIは準備することはできません。人間がそれを創造的に解決できるのは、物理的現実世界の基本的なモデルや成り立ちを理解しているからで、子供の頃からそういった創造的解決を学んでいるのです、AI向けには100%とは言いませんが、ある程度の環境を整える必要があります。AIが進化すればするほど、人間が準備する段階は減っていきますが、現時点では、ロボットやAIをきちんと現実世界で動作させるには、かなりの準備が必要なのです。

もちろんAIは病院を開院したり人を雇用することはできないので、医師や弁護士を丸ごとAIで置き換えることはできません。診察の一部を助ける、医師が知りたいことを教える、過去の症例を探して知らせる、先月の診察時のことを要約して教える、というレベルでしょう。現代のソフトウェア開発では、AIにバランス調整やデバッグをやらせていますし、全体のデザインを対話的に考えさせることもできます。テストプレイを100時間やらせてバグを見つけたり、さまざまなユースケースをテストしてソフトウェアのおかしな部分を見つけたりして、人間だと1週間以上かかる作業を1日で終わらせることもできます。

ですが、最近のユーザが考えていることを勘案してソフトウェアのサービスの形を決めるというようなことはできません。そこには人間社会に対する基本的な理解や時代の先を読む能力が必要だからです。人間が職業としてやっている複合的なことは、タスクに明確な輪郭がなく、そのあやふやな輪郭に近づけば近づくほどAIの性能は急激に極端に下がってしまいます。人間とAIで仕事を住み分けることも重要です。その住み分けもAIの進化で変化していくことでしょう。

米国サンフランシスコの市街地では無人タクシーのウェイモ(Waymo)が自動運転で走行していますが、現時点では日本の法律上はできません。社会のほうがAIを使うように変わっていく必要があります。入り口でAIが診断して、その後に人間のお医者さんが5分だけ診察して終了となることで、長時間の待ちが解消されるといったことが可能になってくるかもしれませんが、それには法律やシステム、さまざまな物理的な事柄の変更が必要となります。人間が持つ仕事の形をAIに押し付けるよりは、AIに適した仕事の形を定義しつつ、人間が全体を補助する、という発想の変換が必要です。AI社会に向けて、人間社会の仕事の組み換えが必要なのです。そういった意味では、人間の新しい職業もさまざまに生まれてくるでしょう」(三宅氏)

AIが活躍できるように、社会をリデザインする必要では、AIの普及で大量の人が仕事を失うという事態は起きないのか。

「例えば、現在では高性能の翻訳ソフトがたくさんあり、以前ほどは翻訳家の数が必要ではなくなる可能性はあるかもしれません。ですが、日本語で撮影された映画の英語版やフランス語版をつくる際に、やっぱりAIの翻訳ではまったく十分ではないでしょう。会話のような主語や語尾の不完全な文章をAIは正確には翻訳できないですし、その場の状況や雰囲気といったものが指定されない限り、細かいニュアンスも理解できません。またその時代の言葉使いや感覚にあった言葉選びをする必要があります。

AIが音楽や映像といったコンテンツを生み出すことが話題になることが多いですが、AIが今のレベルに到達できたのは、過去数十年分の人間が作り出したコンテンツを大量に学習したからであって、その数十年分の進化を実現させてきたのは人間であるわけです。80年代に今のAIがいたとしても、80年代のコンテンツの模造品を生産し続けるだけです。現在のレベルのコンテンツに至ることはAIだけでは難しいのです。

人間がコンテンツの生産をやめるということは、現段階のコンテンツのレベルの中でAIが自分の生み出したコンテンツを学習し生産し続ける『無限ループ』の停滞が続くだけです。19世紀までの写実主義絵画をマスターしたAIがセザンヌなどの現代印象派を超えた作品を生み出すことはないのです。職業がいらなくなるという単純な話ではないわけです。AIによって人間を置き換える、という発想は極めて狭いものです。置き換えるのではなく、人間がAIを使いこなすことで自らを拡張する(エンハンスメント)ことや、社会デザインの形、職業の形、都市の形を、AIが活躍できるように、リデザインする必要があるのです」(三宅氏)

(文=Business Journal編集部、協力=三宅陽一郎/AI開発者、東京大学生産技術研究所特任教授)

あわせて読みたい

-

- 京都鉄道博物館で「きかんしゃトーマス」実機がついにお披露目!GWは特別おしゃべりショーも

- 子どもたちが大好きな「きかんしゃトーマス」が、京都鉄道博物館にやってきた!2025年4月29日、同館の人気…

- (Walkerplus)[芸術]

-

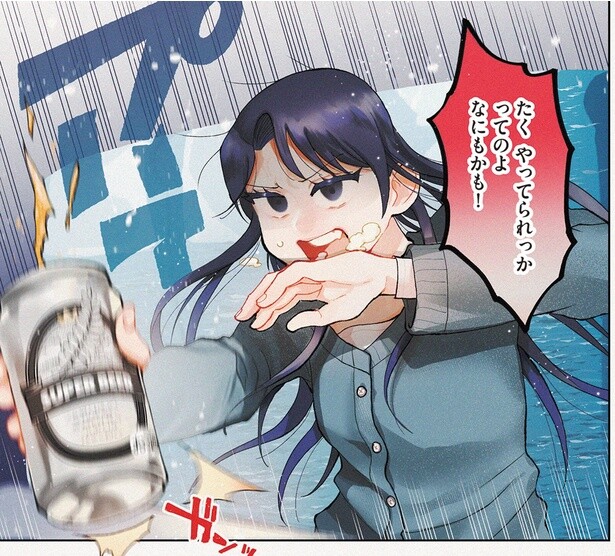

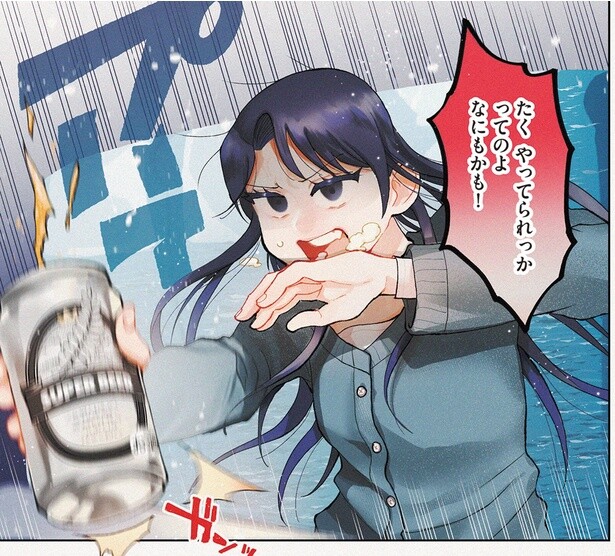

- 仕事も恋愛もうまくいかず、もうやってられない! 傷心のまま勢いで向かった先は/京都伏見のあやかし甘味帖1(1)

- やってられっかってのよ / (C)えんか、柏てん/KADOKAWA仕事に人生を捧げてきた29歳の小薄れんげ。それな…

- (レタスクラブニュース)[東京都]

-

- グーグル、Gemini基盤のロボットAIモデルを発表…人間の意図を理解

- Google DeepMindのサイトより●この記事のポイント ・グーグルは同社の生成AIモデル「Gemini 2.0」を基盤と…

- (Business Journal)[ビジネスジャーナル]

キーワードからさがす

CYZO.inc