中田英寿がシェアしたい“日本の新たな価値”「飛鳥時代から継承される宮大工の技『金剛組』」

ウォーカープラスでは、中田氏の「に・ほ・ん・も・の・」との共同企画として、珠玉の“にほんもの”をお届けする。

中田英寿

「全国47都道府県の旅で出会ったヒト・コトを、”工芸芸能・食・酒・神社仏閣・宿”に分けて紹介。日本文化を多くの人が知る『きっかけ』を作り、新たな価値を見出すことにより、文化の継承・発展を促していきたい。」

大阪市天王寺区にある金剛組は、全国の神社や寺の建設や修復を手掛ける宮大工専門の建設会社。6世紀に聖徳太子が四天王寺を建立する際に、百済(くだら)から宮大工を呼び寄せたということなのだが、そのうちのひとり、金剛重光が当主となり組織された四天王寺内の「金剛建設部」から、その歴史が始まった。現存する世界最古の建築会社だ。

「○○組なんていうと勘違いされることもありますが(笑)、金剛組というのは、『匠会』という8つの宮大工を保有する社寺建築業者。私が率いている木内組もそのなかのひとつです。現在、全国に宮大工の仕事を請負う会社が200〜300社存在すると言われていますが、そのうち約110名がこの金剛組の8組で仕事をしています」と木内組棟梁の木内繁男さんが金剛組の組織について話してくれた。

金剛組の宮大工は、全国各地の神社や寺に出張しては、建設や修復を手がけている。普通の大工と宮大工が大きく違うのは、大工は『人が住む家』を造り、宮大工は『神様や仏様が入る家』を造るということ。

「私たちが造る建物は信仰の対象で、200年先、300年先まで残ることも珍しくない。昔ながらの技術で、どんな天災にも負けない頑丈な建築を造っていくのが宮大工の仕事です。そのために普通とは違う技術があり、例えば私たちは構造材に金属の釘をつかいません。サビが発生して、そこから木が腐るからです」と木内さんは話す。

宮大工の技術がいかに高度なものか。それは木内さんの鉋(かんな)がけを見たらすぐにわかった。使い慣れた鉋を手に角材に向かうと、軽やかに鉋を走らせる。すーっと出てきた鉋くずは、向こうが透けて見えるほどに薄い。

「鉋くずは0.1ミリ以下が基準です。今日はちょっと調子がよくないから0.07ミリくらいかな(笑)。うちの宮大工のなかには、0.03とか0.02ミリまで薄く削るやつもいますよ」と木内さんが言い、中田も鉋を手にチャレンジしてみる。同じ道具を同じように使っているのに、中田の鉋くずは厚く、かつその厚みも一定ではない。

「力を入れすぎてもダメだし、抜きすぎてもダメ。一定の力で一気に引かなければならないんでしょうけど、さすがに難しいですね」と中田も木内さんのすごさを実感した。

宮大工の匠の技のひとつといえる鉋がけだが、薄く均一に削れるというだけではない。例えば、機械で仕上げられた床に比べると宮大工が仕上げた床では20年30年と時間が経過しても水や埃がつきづらく、美しい木の風合いを保つことができるそうだ。宮大工はそのような技がいくつもあり、連綿と受け継がれてきた。

加工センターのなかには、すでに組み上がった高さ2.5メートルほどの塔の模型が置かれていた。柱の1本1本から屋根の反りの角度まで正確に計算した縮小版の模型をつくり、作業工程を考えたり、耐久性などをチェックしたりする。聖徳太子の時代から続く、丁寧なものづくり。こういう職人たちが日本の建築を、文化を守っているのだ。

あわせて読みたい

-

- 過去一泣いた!「世界一好き」の一言はずっと母の心に残っていた!?唐揚げに込めた母の愛に共感の嵐【作者に聞いた】

- 幽霊が視(み)える葬儀屋さんと閉じられた弁当箱 / 吉良いと@kilightit元ゲーム会社所属デザイナーで、現在…

- (Walkerplus)[ウォーカープラス]

-

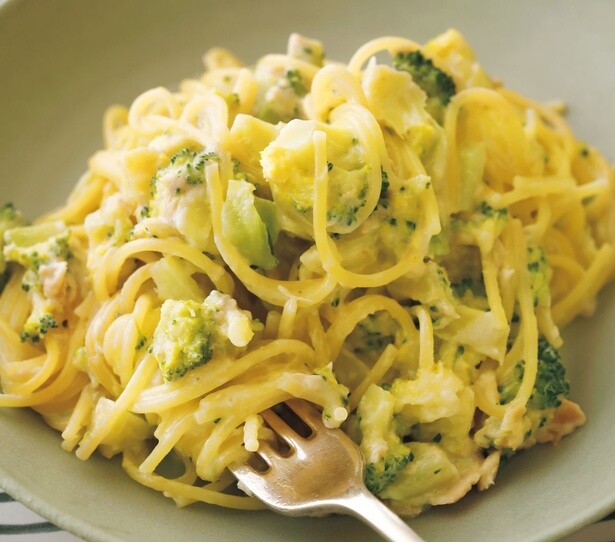

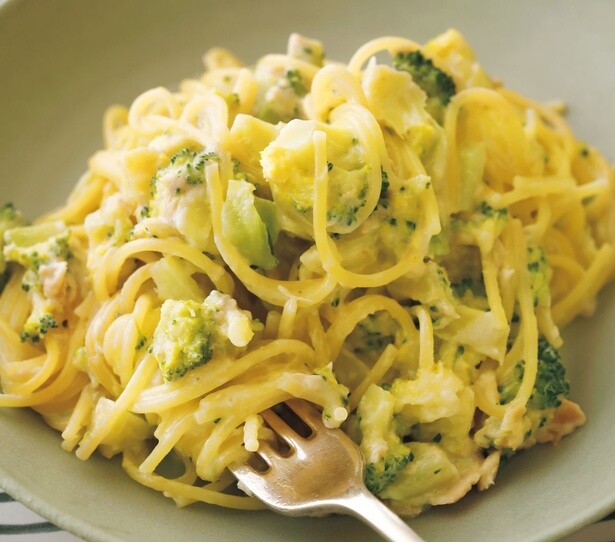

- ペペロンチーノもクリームパスタもフライパン1つでできる!「スピードパスタ」レシピ

- ぺロンチーノもクリームソースも市販のソース不要!パスタは茹でずに蒸し煮にしてスピード調理 / レシピ考…

- (レタスクラブニュース)[健康食材]

-

- 日枝神社の「参集殿」で竣工式 宴会場やレストランも併設

- 日枝神社(千代田区永田町2)で5月7日、「参集殿(さんしゅうでん)」の竣工式が行われた。(赤坂経済新聞…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[まち歩き]

-

- 心踊る、小説のようなトランクケース型!【モアエルグ】のスーツケースがAmazonで売り出し中‼

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[旅]

-

- 肥後橋に間借りカレー店 週3日営業、和牛と淡路産タマネギを「どっさり」

- カレー店「ドッサリカレー」(大阪市西区京町堀1、TEL06-6441-8881)が5月8日、大阪・肥後橋にオープンし…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[大阪府]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.