知っておきたい23の洋裁用語

洋裁でよく使う用語を五十音順にご紹介します。裁縫初心者さんも、ベテランの方も、製作中にふとわからない言葉が出てきたら参考にして下さい。

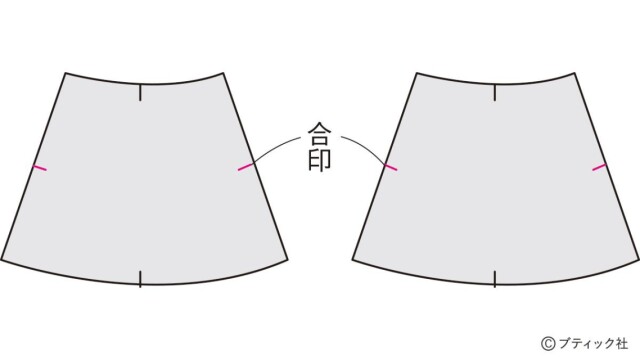

合印(あいじるし)

布地と布地を縫い合わせるときに、ずれないように要所要所つける印。紙チャコ、切りじつけ、へらなどでつける。

あき

洋服を着脱するためにあけた部分のこと。前後中心や脇、袖口にあけることが多い。

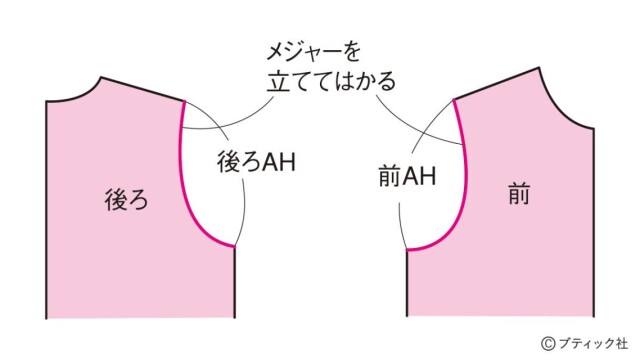

AH(アームホール)

袖ぐり線、または袖ぐり寸法のこと。略してAHと書く。

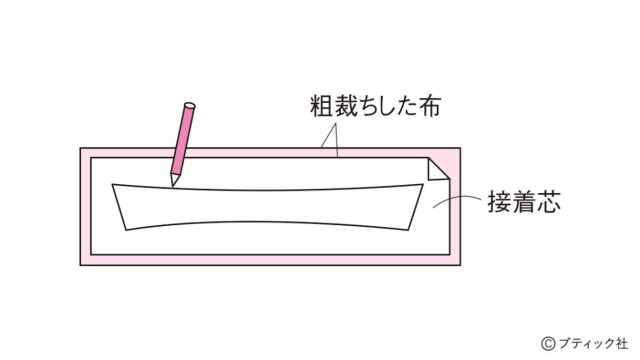

粗裁ち(あらだち)

縫い代を多めにつけて、おおまかに裁断する事。部分的にタックを入れる時や、接着芯を貼ってから裁断する場合などに用いられる。

いせる

ギャザーやタックを使わずに布地を立体的にする技法。主にいせる部分をぐしぬいし、アイロンで縮めて形を作る。「いせ込む」とも言う。

打ち合い(うちあい) 打ち合わせ(うちあわせ)

洋服のあきが左右で重なる部分の事。身頃のあきは女性用の場合、前あきと後ろあきは右側が上になるように重ねる。男性用はその逆。子ども服で共有の場合は男性用と同じように左側を上に重ねる。デザインによっては女性用でも左側が上の場合もある。 女性用 男性用

男性用

上前・下前(うわまえ・したまえ)

前の打ち合いを重ねて着る洋服の上になる方の身頃を上前と言う。下側になる身頃は下前と言う。

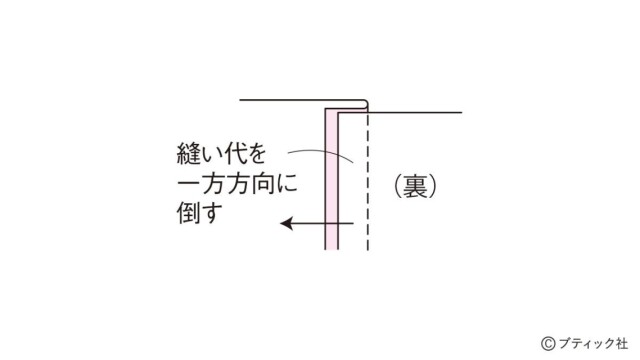

片返し(かたがえし)

縫い代を一方方向に倒す事。

からアイロン

アイロンをかける時、霧を吹いたり、水分を加えたりせずにドライの状態でかける事。ドライアイロンとも言う。水は使用しない!

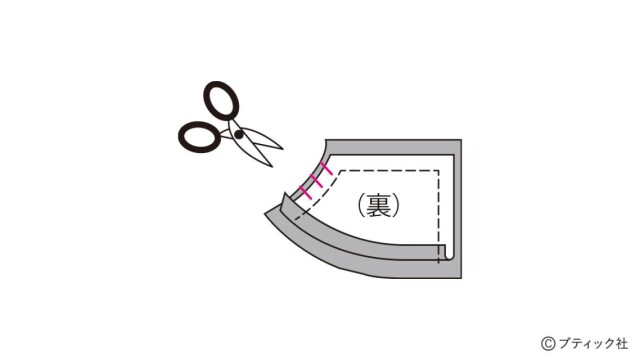

切り込み

はさみで布地に切れ目を入れること。布地を縫い合わせる際にカーブや角の縫い代に入れることで引きつりをふせぐ。

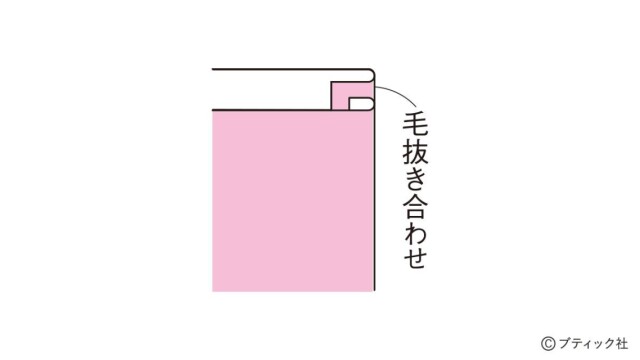

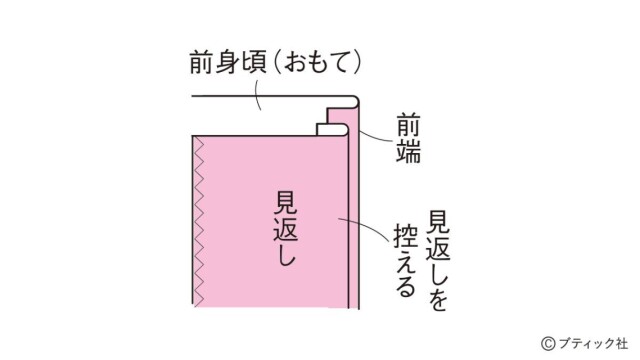

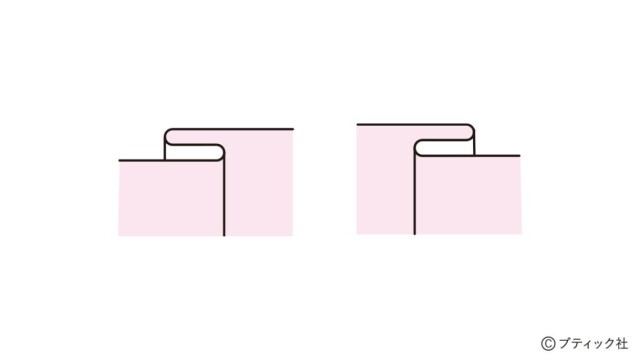

毛抜き合わせ(けぬきあわせ) 控える(ひかえる)

2枚の布を縫い合わせたときに縫い目が「毛抜き」のように突き合わせになった状態を毛抜き合わせと言う。縫い目をどちらか一方にずらすことを控えると言う。

差し込む

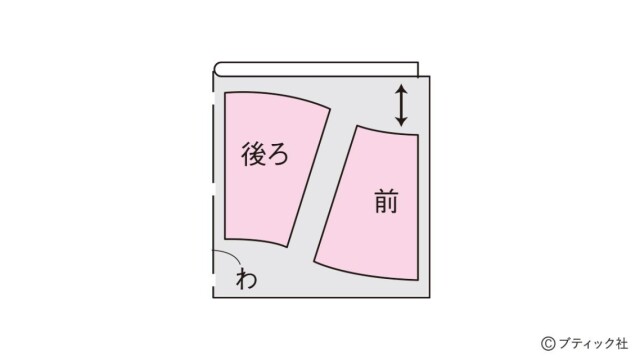

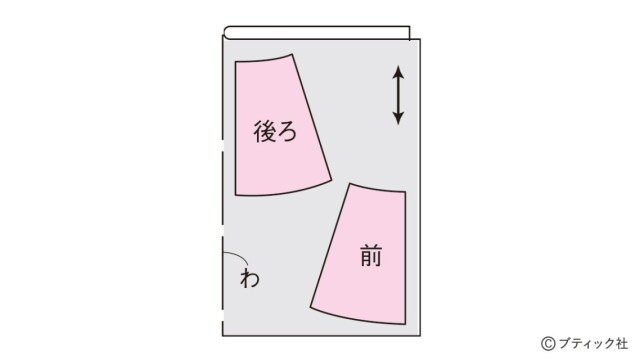

型紙を配置する際に、同じ方向ではなく片方を上下逆に配置すること。布地の節約になる。 差し込む場合 一方方向に裁つ場合

一方方向に裁つ場合

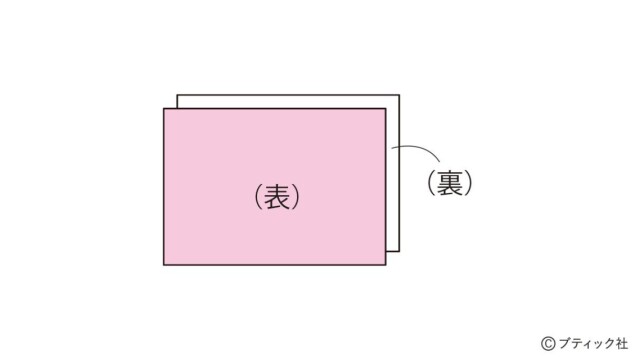

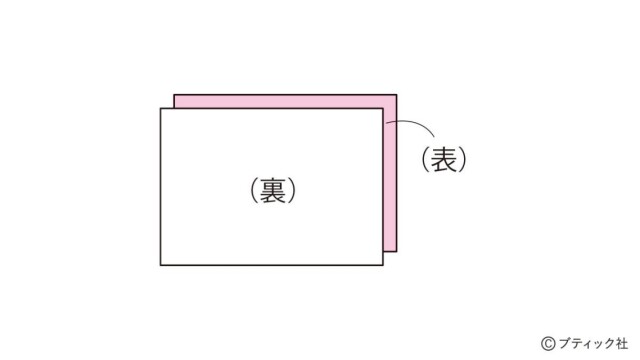

外表・中表(そとおもて・なかおもて)

2枚の布を重ねるときの合わせ方。裏同士を合わせることを外表、表同士を合わせることを中表と言う。 外表 中表

中表

裁ち出し見返し(たちだしみかえし)

見返しなどを別裁ちにせず、身頃から続けて裁ち出す方法。端をやわらかく仕上げたい場合や、縫製を簡単にしたいときに用いる。 身頃から続ける場合 別裁ちの場合

別裁ちの場合

裁ち切り(たちきり)

縫い代をつけずに布を切り、裁ち端をそのまま切った状態にしておく事。フェルトや合成皮革、チュールなどほつれにくい素材や、ラフなデザインに用いられる。

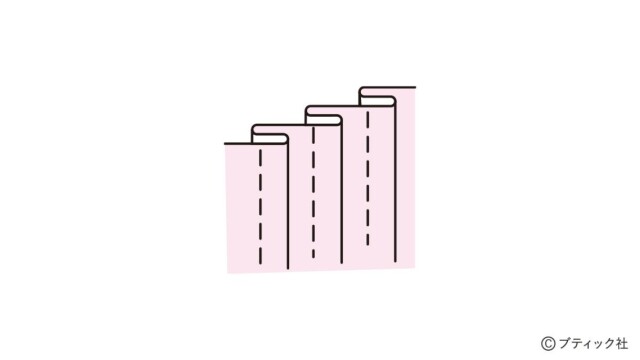

タック

縫いひだ、つまみなどの意味で立体的に装飾する技法の一つ。たたむ幅や倒す方向もデザインによって様々。 ピンタック 片側に倒すタック

片側に倒すタック

左右対称のタック

左右対称のタック

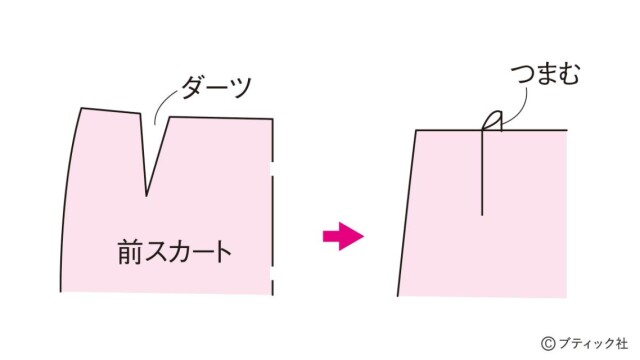

ダーツ

身体の丸みに平面の布地を合わせるためにつまむ操作の事。つまむ形がゲームのダーツの投げ矢に似ていることからこの名がついた。

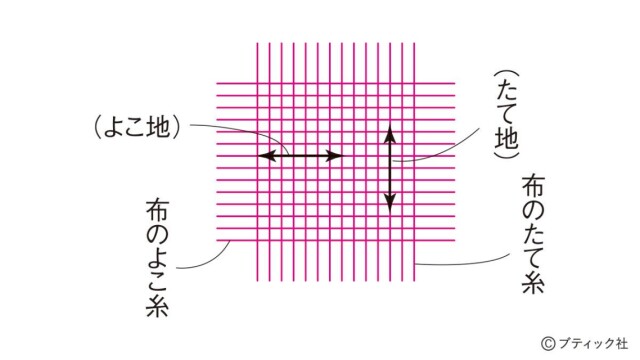

布目(ぬのめ)

布地の織り糸のたて糸とよこ糸の織り目のことで、地の目(じのめ)ともいう。「たてに布目を通す」とは、型紙の布目線(矢印)を織り目のたて糸の方向に合わせて裁断する事を指す。

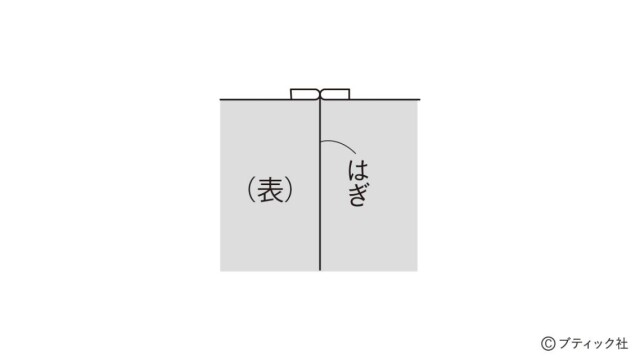

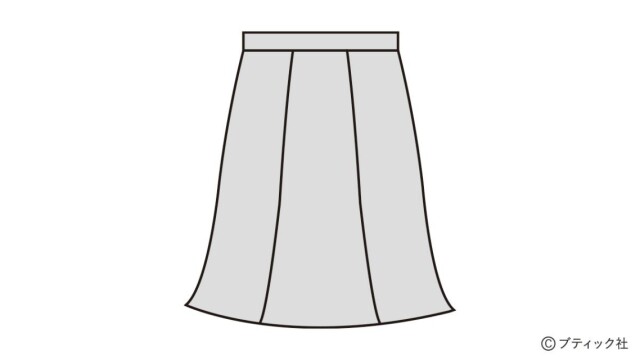

はぐ・はぎ

布と布をつなぎ合わせる事を「はぐ」「はぎ」と言う。 6枚はぎのスカート

6枚はぎのスカート

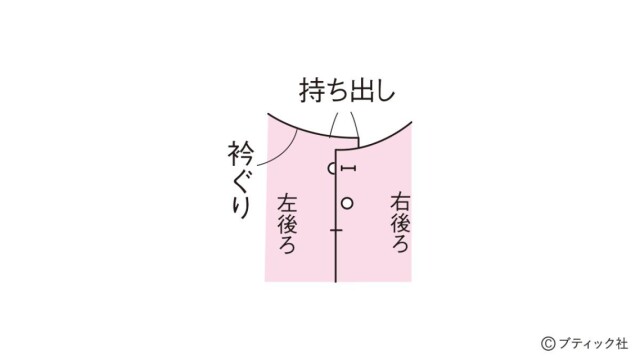

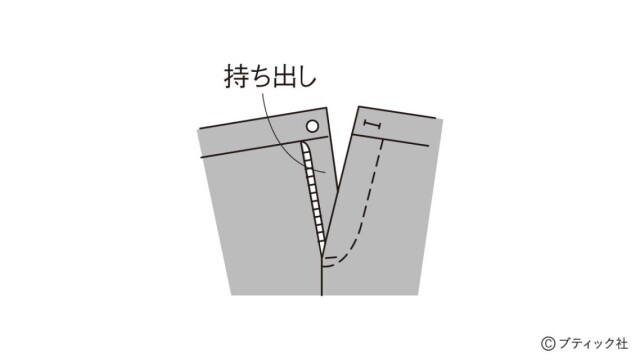

持ち出し(もちだし)

あきの下側につける重ね分の事。続けて裁ち出す場合とパンツのように別に裁つ場合がある。 後ろ中心あき パンツの前あき

パンツの前あき

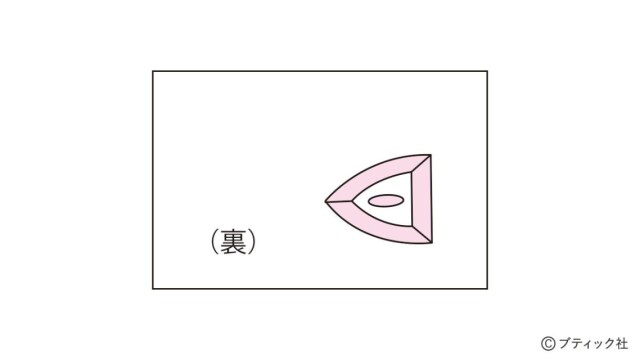

見返し(みかえし)

衿ぐり・前端・袖口など、端の始末に用いる裏側につけるパーツのこと。多くは表布と同じ布を用いられ、接着芯を貼ってしっかりさせて使用する。

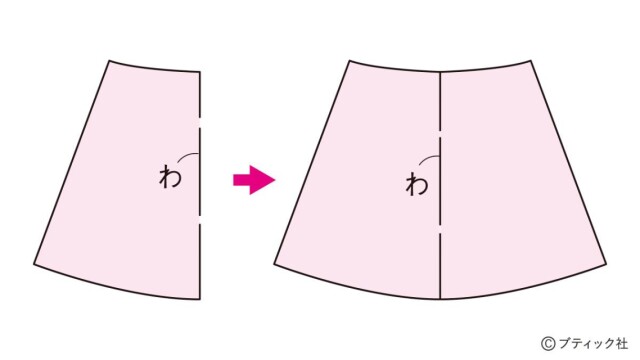

わ

型紙・布地が続く状態の事。多くの型紙は半身になっているので、「わ」になっている部分は対称に裁つ必要がある。また裁ち方図では布地が二つ折りになっている事を示す。

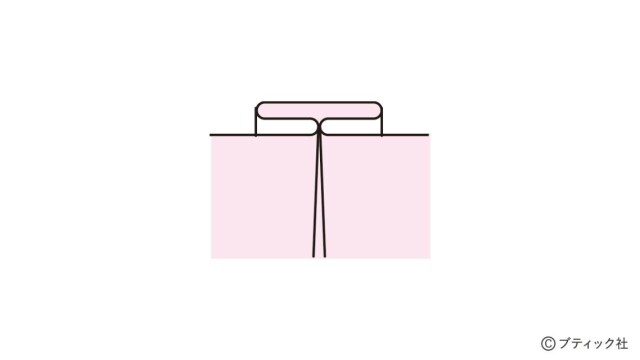

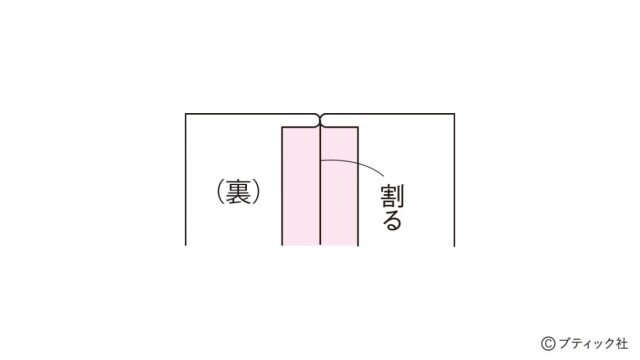

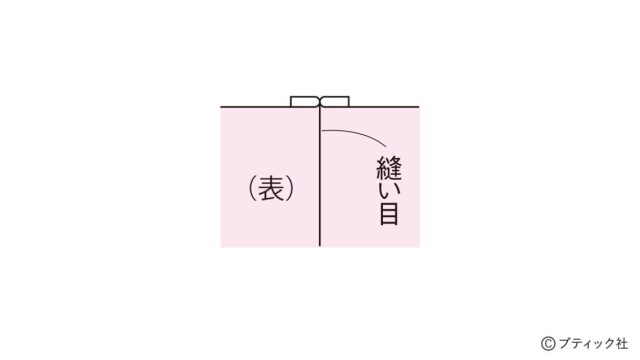

割る

縫い代を左右に開く事で、縫い目を中心に左右に広げる仕立て方。

洋裁の基礎をもっと見たい方におすすめ!

「洋裁大全」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの洋裁の基礎をわかりやすく丁寧に紹介しております。

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。