味噌の基礎と豆腐の味噌漬けの作り方

誰もがなじみのある「味噌」について解説します。味噌がもたらす効果や、味噌の種類をはじめ、よくある疑問への回答もあります!また、味噌床に食材を漬けてつくる人気の「味噌漬け」のレシピの中から、「豆腐の味噌漬け」をご紹介します。

味噌ってなんだろう?

和食には欠かせない調味料といっても過言ではない味噌。白味噌、赤味噌、合わせ味噌。ひとくちに味噌と言っても種類がたくさんあって、結局自分が使っている味噌が、なんの味噌なのか知らない人も多いのではないでしょうか?*私たちが味噌を食べる理由

1. がんの発生を予防する厚生労働省などで、味噌とがんの関係について研究が行われています。乳がんや胃がんなどに効果が期待でき、味噌汁の摂取量が多いほど、乳がんになりにくいという結果が発表されています。

2. 生活習慣病のリスクが低下

大豆に含まれるリノール酸には、コレステロールを体外に排出する働きがあります。また味噌の褐色色素であるメラノイジンは血糖値上昇を緩やかにしてくれるので、糖尿病予防にも。

3. 腸が元気になる

麹菌や乳酸菌は、善玉菌のエサとなり、腸を活発にします。善玉菌が増えることで便通がよくなり、免疫力があがります。さらに代謝が改善されるので、肥満予防や美肌効果も期待できます。

4. 二日酔いに効く

味噌に含まれる「コリン」という物質は、アルコールを早く体外に出そうとする働きがあります。お酒を飲んだあとに、お味噌汁でしめると、翌朝に効果が期待できます。

5. 老化を防ぐ!?

老化を防ぐには抗酸化作用のある食品を摂ることが大切。味噌には、褐色色素であるメラノイジンや大豆イソフラボンなど、抗酸化作用がある物質が多く含まれています。

6. 美肌効果が期待できる

味噌には、メラニンの合成を抑える働きがあり、シミやソバカスを防いでくれます。大手味噌メーカーによると味噌汁を毎日飲んだ人は、肌の水分保持量が多いという研究結果があります。

*味噌を分類してみよう

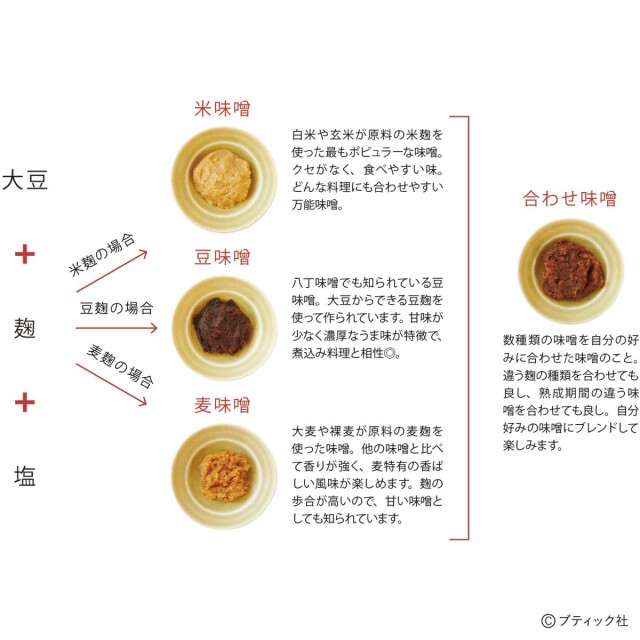

【1. 麹の種類】味噌の種類は麹で変わる 【2.味の違い】塩味で変わる味噌の種類

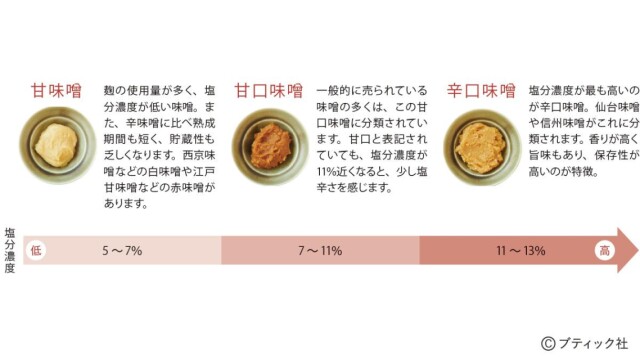

味噌の味は、甘味、塩味、旨味、酸味、苦味、渋味などが複雑に絡み合ってできていますが、塩分濃度によって、「甘味噌」「甘口味噌」「辛口味噌」と分類ができます。

【2.味の違い】塩味で変わる味噌の種類

味噌の味は、甘味、塩味、旨味、酸味、苦味、渋味などが複雑に絡み合ってできていますが、塩分濃度によって、「甘味噌」「甘口味噌」「辛口味噌」と分類ができます。味噌の原料のうち、塩の量が多くなれば、辛口になり、麹の量が多くなれば、甘口になります。塩分が同じであれば、麹歩合が高い方がより甘くなります。

甘口味噌は、まろやかで優しい味なので、野菜スティックなどでそのまま食べるのに向きます。

辛くなるにつれて、味に角がたつので、料理の味が決まりやすくなります。

【3. 色の違い】熟成期間で見た目が変わる

味噌の色は熟成期間が長くなるほど、色濃く変化していきます。これは、発酵熟成中に起こるメイラード反応によるものです。

【3. 色の違い】熟成期間で見た目が変わる

味噌の色は熟成期間が長くなるほど、色濃く変化していきます。これは、発酵熟成中に起こるメイラード反応によるものです。玉ねぎを炒め続けるとどんどん茶色くなり、甘くなることと同じ現象で、味噌のメイラード反応は、原料である大豆などのアミノ酸が糖と反応して褐色に変化していきます。

これは、原料の大豆の種類や麹の量、加熱方法などによっても色が変わってくるので、この色だから、この味!という風には判断できません。市販の味噌でも熟成は進むので、時間が経つにつれて濃く変化していきます。

味噌にまつわるエトセトラ

味噌を語る上で聞いたことはあるけれど、実はよく知らない、という言葉を集めました。長年の疑問がここで解決されるかもしれません。八丁味噌?西京味噌?

赤味噌の代表格「八丁味噌」。白味噌の代表格「西京味噌」。赤味噌=八丁味噌ではありますが、八丁味噌だけが赤味噌ではありません。前述のように、赤味噌と分類されるのは、熟成期間が長い味噌の総称なので、八丁味噌を含む赤い味噌はすべて赤味噌、ということなります。西京味噌も同様です。 八丁味噌

八丁味噌は、愛知県岡崎市の八帖町(旧八丁村)に由来しています。

豆麹で作られる豆味噌のうち、現在の岡崎市八帖町(旧・八丁村)で、江戸時代初期より、旧東海道を挟んで向かい合った2軒の老舗「カクキュー」と「まるや」が伝統製法で造り続けている豆味噌の銘柄です。

つまり、この2社で作られたもののみ、八丁味噌と呼ばれます。

西京味噌

西京味噌京都府内で作られている甘い風味の味噌。京都の味噌なのに西京味噌と呼ばれるのは、明治維新によって都が江戸へ移ったことで、江戸は「東京」になり、西の都である京都を「西京」と呼ぶようになったから。

西京味噌の熟成はとても短期間で、1週間から10日ほどで仕上げます。

また他の地域の白味噌と違い、水飴などの甘味料は使用せず、麹歩合20歩で塩分濃度は5~6%です。

粒味噌とこし味噌

大豆や麹の粒が残った味噌を粒味噌、それがこされ、なめらかになった味噌をこし味噌と呼びます。これは、できあがった味噌を出荷前にこしているか、こしていないかの違いです。自分で作る味噌でも、完成後にこせば、それはこし味噌になります。こし味噌は口当たりがなめらかで、調理もしやすくなります。 【粒味噌】

【こし味噌】

【こし味噌】

発酵ってつまり?

発酵とは人にとって有益な微生物が働き、物質を分解させることをいいます。見た目や味が変わるので腐敗と似ていますが、悪臭がして食べられなくなるのが腐敗、ヨーグルトやチーズのように見た目が変わっても食べられるのが発酵です。

味噌でいう発酵は、麹菌が米や大豆を加熱すると繁殖し、それを熟成させることで、おいしさのもととなるアミノ酸を作ります。

合わせ味噌って?

調合味噌とも呼ばれ、米味噌や麦味噌、豆味噌を3種もしくは2種調合したもののことを言います。代表例として「赤だし」は、豆味噌をベースに、米味噌と調味料(だし)を配合した色の濃い調合味噌のことをいいます。

豆腐の味噌漬けの作り方

味噌床に食材を漬けてつくる味噌漬け。魚介やお肉はもちろん、豆腐や卵など、さまざまな具材を漬けて楽しむことができます。

味噌床に食材を漬けてつくる味噌漬け。魚介やお肉はもちろん、豆腐や卵など、さまざまな具材を漬けて楽しむことができます。日本酒やみりんと一緒に漬け込む王道の味噌漬けから、マヨネーズやヨーグルトと一緒に漬け込む変わり種まで、いろんな味を楽しんで!

*材料(作りやすい分量)

・豆腐(木綿・小)1丁(約200g)<A>

・味噌 大さじ4

・酒 大さじ1

・一味唐辛子 小さじ1/4

*手順

01 豆腐をキッチンペーパーで包み、30分ほどおいて水けをきる。02 ジッパー付きポリ袋にAを入れ、袋の上からもみ混ぜて、味噌床を作る。

03 02に01を入れ、味噌床をまとわせ、中の空気を抜いて口を閉じ、冷蔵庫で一晩漬ける。

04 味噌床をぬぐい取って切り分け、器に盛り付ける。

【MEMO】

【MEMO】味噌床は小鍋に移し、弱火で練り直せば再利用できます。 【他にもこんな味噌漬けが!】

こちらは卵の味噌漬けです。ご飯にのせて食べるもよし、そのまま酒の肴としてもよし!作り方は本にてご紹介しています。

味噌や味噌を使った料理レシピをもっと見たい方におすすめ!

「誰でもできる手前味噌」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの味噌を使った料理レシピをわかりやすく丁寧に紹介しております。

あわせて読みたい

-

- 倉敷美観地区に和スイーツと日本茶のテイクアウト店「和流プロポスタ」

- 和スイーツと日本茶のテイクアウト店「和流Proposta(プロポスタ)」(倉敷市阿知2)が4月15日、倉敷美観…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り,野菜,レシピ]

-

- 仙台駅前のもつ焼き「丸昌」復活 焼失から2年4カ月ぶりに、新たにそばも

- 「駅前酒場 もつ焼き専門 丸昌」(仙台市青葉区中央1、TEL 022-712-2538)が4月12日、仙台駅前に再オープ…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[スローフード,お酒]

-

- 本庄・五州園で「さつき祭り」 マグロ解体ショーやチアリーディング披露も

- 本庄の宴会場「五州園」(本庄市東台4)が5月5日、「第6回さつき祭り」を開いた。(本庄経済新聞) 五州園…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[自然化粧品]

-

- 白山市の無印良品にアイスクリームなどを提供するコミュニティースペース

- 無印良品・白山北安田(白山市北安田町)に5月9日、コーヒーとアイスクリームを提供するコミュニティース…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[健康食材,東京都]

-

- 周南にアサイーボウル専門店 フルーツなど選べるトッピングも

- アサイーボウル専門店「アサイー工房 周南店」(周南市孝田町2)が5月10日、国道2号線沿いの徳山中央病院…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[美容食材]

-

- 池尻のアクリル加工工場、小中学生のアイデアを基に手作り時計工作キット

- アクリル加工工場「TOMONARI」(世田谷区池尻4)が5月10日、手作り時計工作キット「ピースオブタイム」の…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[リユース]

-

- 今日5月10日(土)の天気予報 東日本や北日本で雨強まる 北陸は真夏日

- 2025/05/10 05:12 ウェザーニュース【 天気のポイント 】・関東は本降りの雨 強雨や雷雨も・沖縄は前線が…

- (ウェザーニューズ)[健康]

-

- 広島にPerfume「かしゆか商店」 かしゆかさんが伝統工芸の魅力を発信

- 音楽ユニット「Perfume(パフューム)」のかしゆかさんが店主を務めるポップアップストア「かしゆか商店 …

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[愛知県]

-

- 義母にもママ友にももう限界! ストレスがひどすぎて引っ越しました/整形主婦 サレ妻の逆襲(9)

- もう嫌なんだ / (C)マルコ/KADOKAWA夫には「ブス」と罵られバカにされ、ママ友には下に見られ「美容な…

- (レタスクラブニュース)[美容]

-

- 折り紙「カラフルゴマ」の作り方

- 折り紙で折ったコマ!意外かもしれませんが、なかなかしっかり回るんです!カラフルなので、見ていると元…

- (NUKUMORE)[NUKUMORE]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。