ソーイングの基礎「浴衣の基本知識」について

一見難しそうに見える浴衣作りですが、基本となる基礎をしっかりと覚えておけば、簡単に作ることができます。ここでは必ず知っておきたい道具や採寸方法、代表的な模様、たたみ方や縫い方について、詳しく解説していきます。

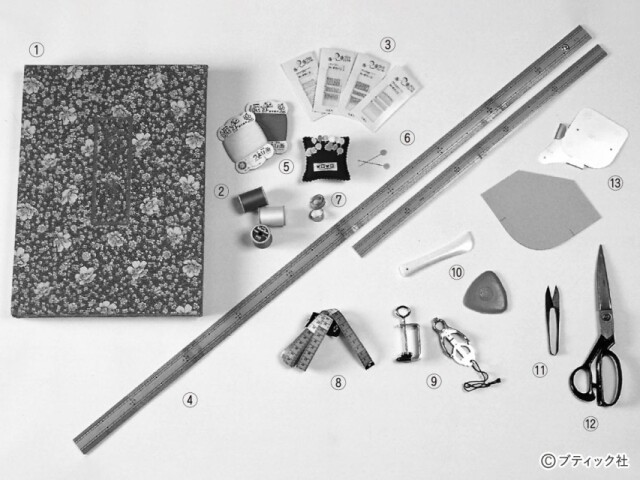

浴衣の基本的な用具と使い方

用具の中には和裁独特のものがありますので、始めにチェックしておきましょう。用具は全て揃えなくても手持ちのものを工夫して使いましょう。

①へら台/へらで印つけをするときに使い、折リたたみ式のものが便利です。畳や机を傷つけず、布地も傷めません。

①へら台/へらで印つけをするときに使い、折リたたみ式のものが便利です。畳や机を傷つけず、布地も傷めません。②縫い糸・ミシン糸/色はゆかた地と同系色の目立たない色を選びます。

③縫い針/木綿用和裁針を使用します。

④ものさし/竹製でそり曲がりのないものを選び、1mと50cmの2本を用意すると便利です。

⑤ピンクッション/縫い針、まち針を刺して、まとめておくと便利です。

⑥まち針/縫い合わせる布の固定に使います。

⑦指ぬき/中指にはめ、縫い進むときに、針の頭を押します。

⑧メジャー/ものさしで測りにくいところを測ります。

⑨机くけ台・かけ針/くけ、しつけなどの手縫いの作業を早くするために使います。

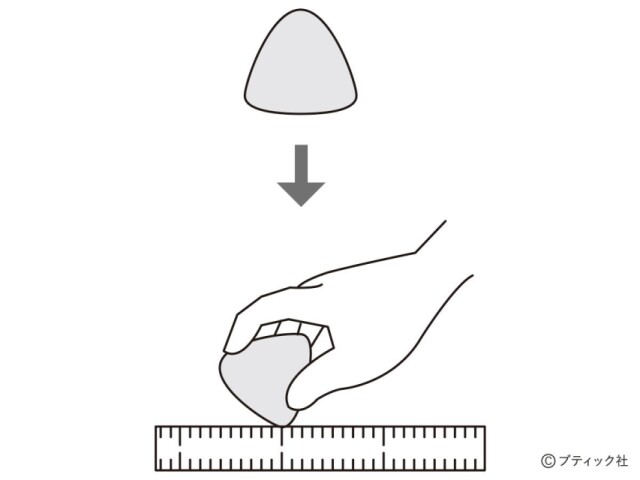

⑩へら・チャコ/印つけに使います。

⑪にぎりバサミ/糸を切るときや細かいところの作業に使います。

⑫裁ちバサミ/布を裁断するときに使います。

⑬袖丸み型/袖の丸み作りに使います。実物大の型紙を厚紙に写して、手作リしても良いでしょう。

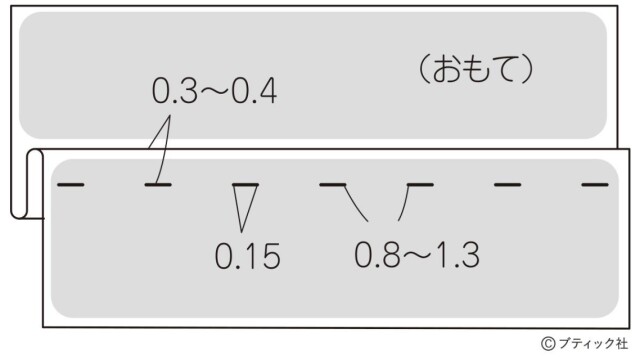

⑭ミシン/地縫いや縫い代の始末(洋服地の場合)に使います。ミシンで長い距離を縫うときは糸がつれやすいので縫い目を大きく(0.3cm~0.4cmくらい)します。

⑭ミシン/地縫いや縫い代の始末(洋服地の場合)に使います。ミシンで長い距離を縫うときは糸がつれやすいので縫い目を大きく(0.3cm~0.4cmくらい)します。

⑮アイロン/地直しや、縫い代を整えるときに使います。

⑮アイロン/地直しや、縫い代を整えるときに使います。⑯アイロン台/立体的な洋服と違い、平面的な布を扱うことが多いので座ってかけられる長方形のアイロン台が便利です。

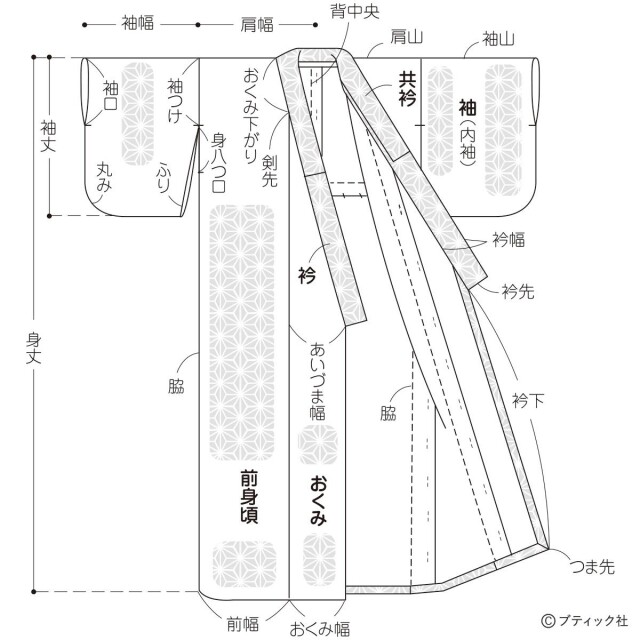

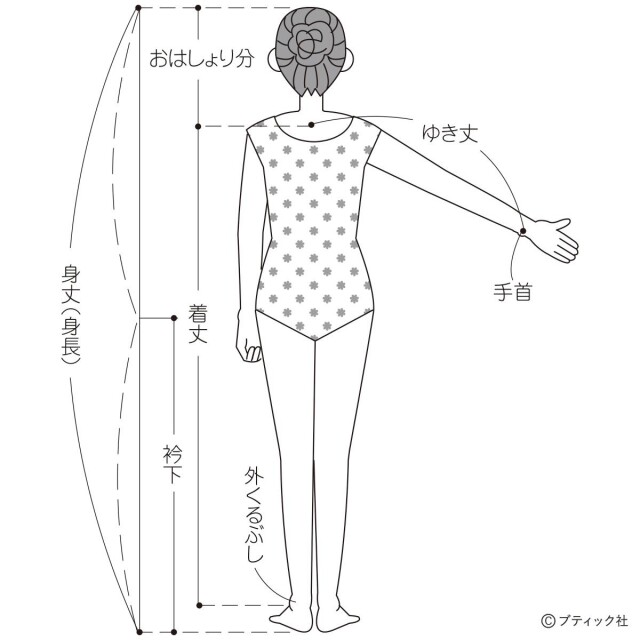

レディス浴衣の名称・採寸・サイズ表

*各部の名称

*採寸

採寸は洋服より簡単にできます。まず身長とゆき丈を測ってサイズ表に当てはめて決めましょう。

*サイズ表(できあがり寸法) 単位(cm)

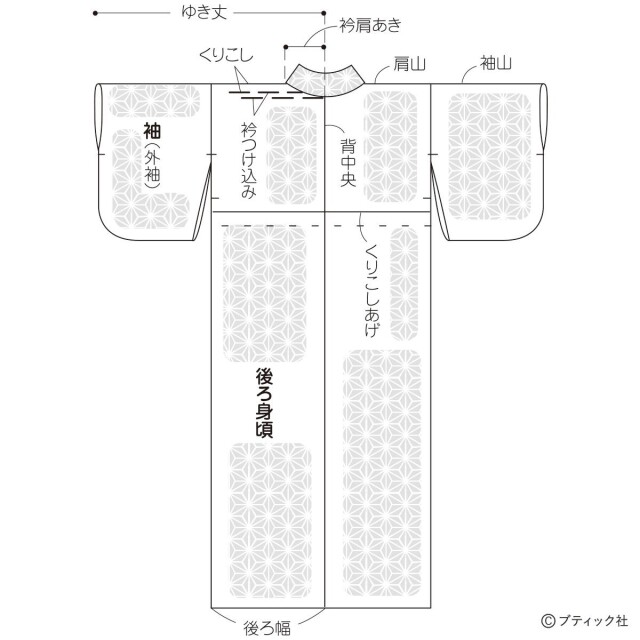

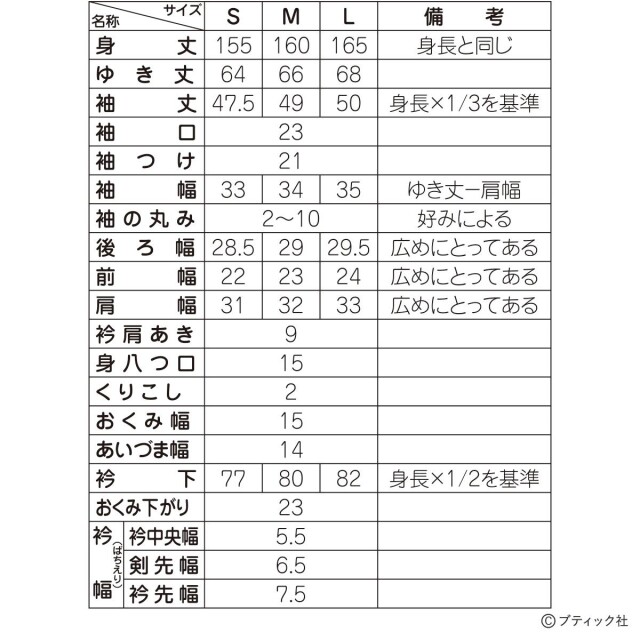

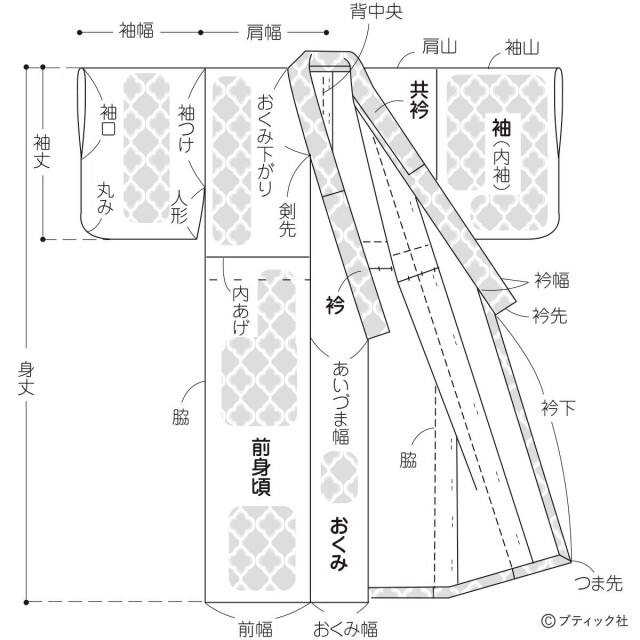

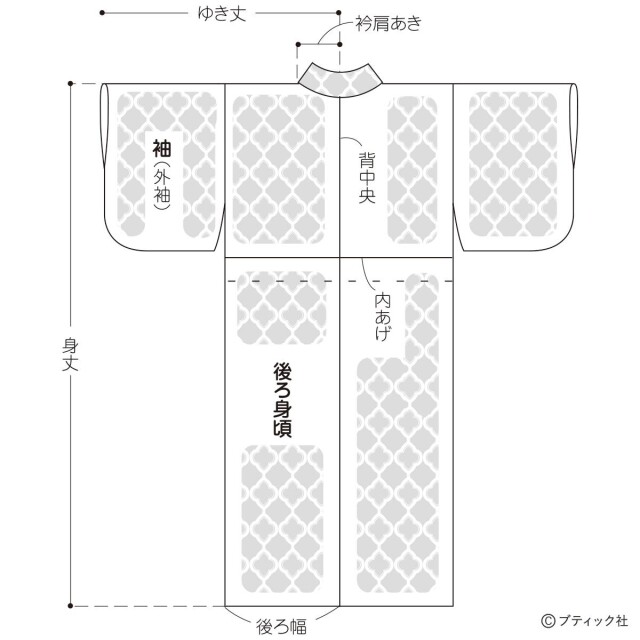

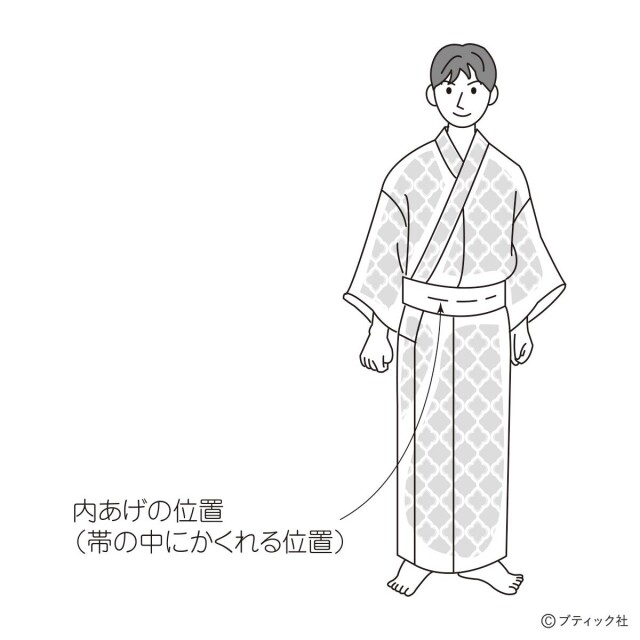

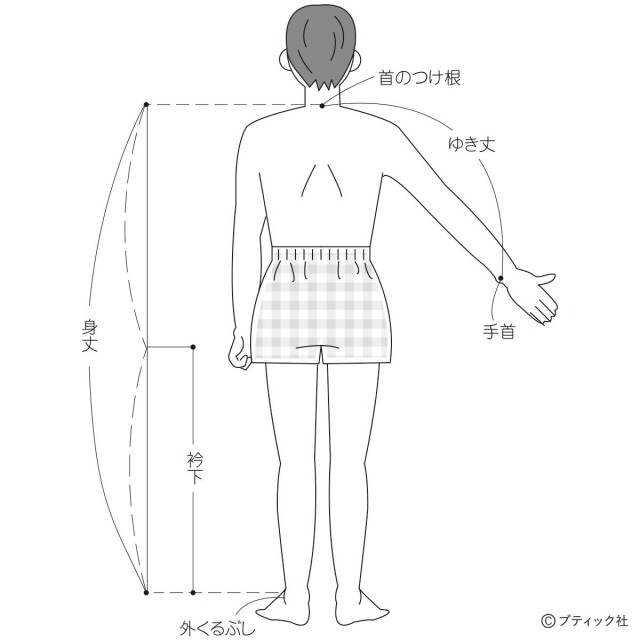

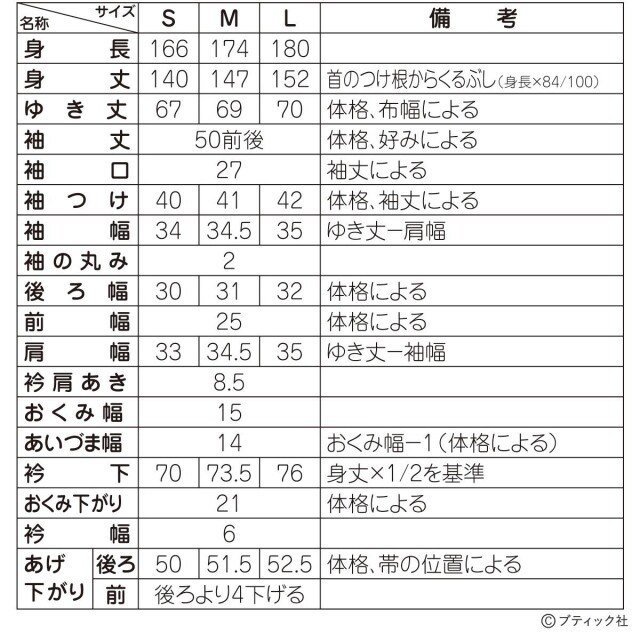

メンズ浴衣の名称・採寸・サイズ表

*各部の名称

*採寸

採寸は洋服より簡単にできます。まず身長とゆき丈を測ってサイズ表に当てはめて決めましょう。

*サイズ表(できあがり寸法) 単位(cm)

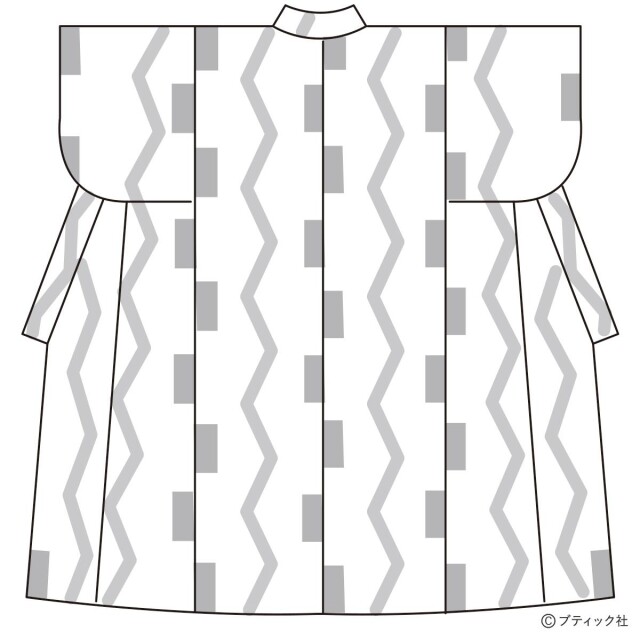

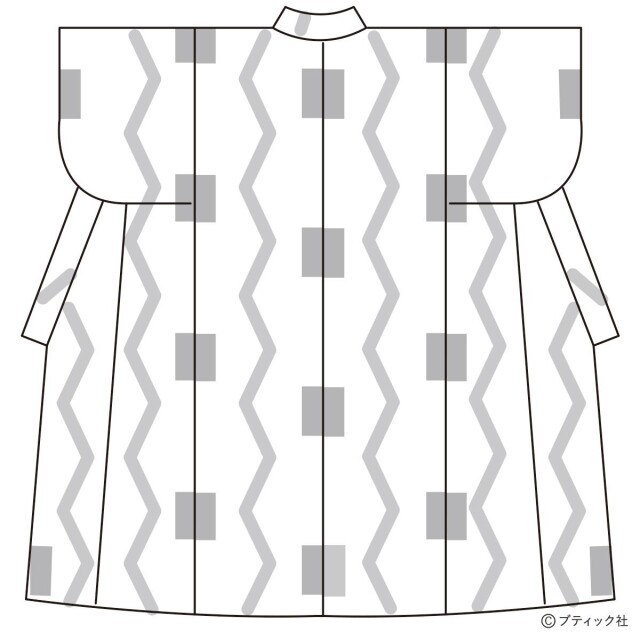

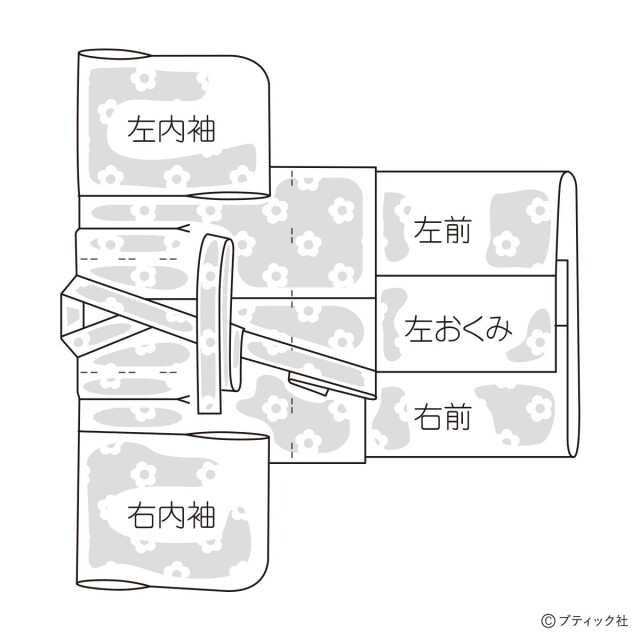

柄合わせのポイント

柄合わせはゆかたを美しく仕上げるための重要なポイントです。模様を上手に配置して、ゆかたをより美しく着映えのするように仕立てましょう。「大絣模様」

全部互い違いに合わせた柄は、よろけ縞のようにみえます。各縫い目側の柄を合わせると、よろけ縞に飛び柄が浮き出てきます。この場合、無駄な布が少し出ます。

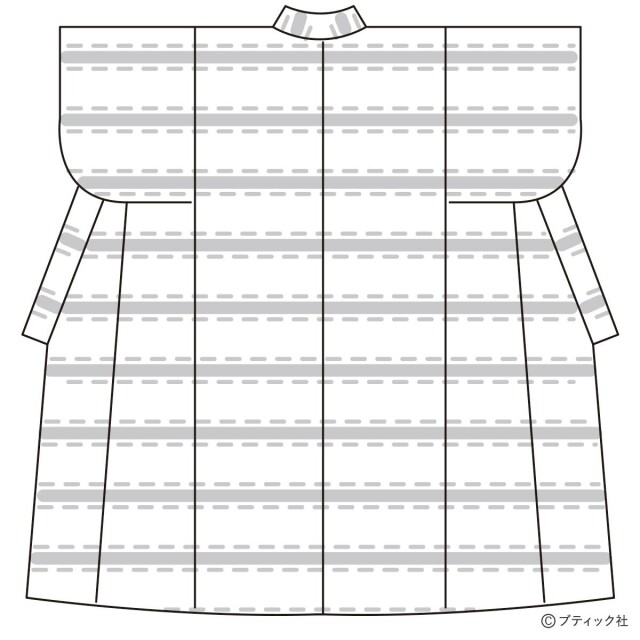

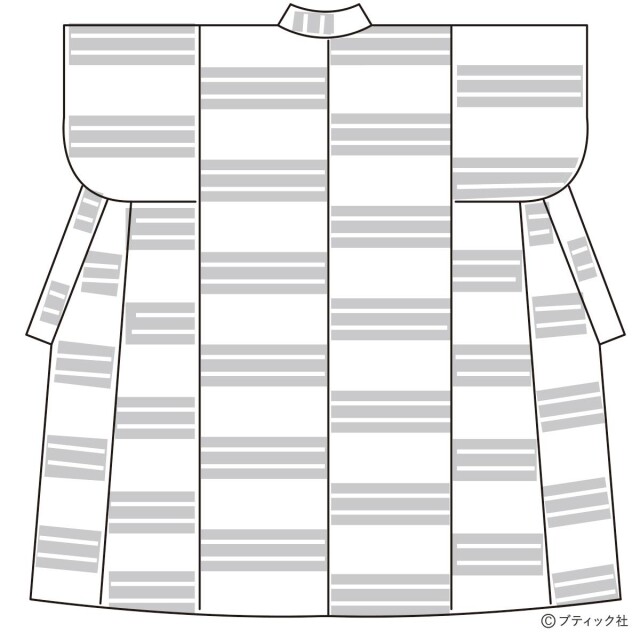

「横縞模様」

縞を全郎合わせて、全体を横縞に表現する方法と、縞を互い違いに合わせる方法があります。

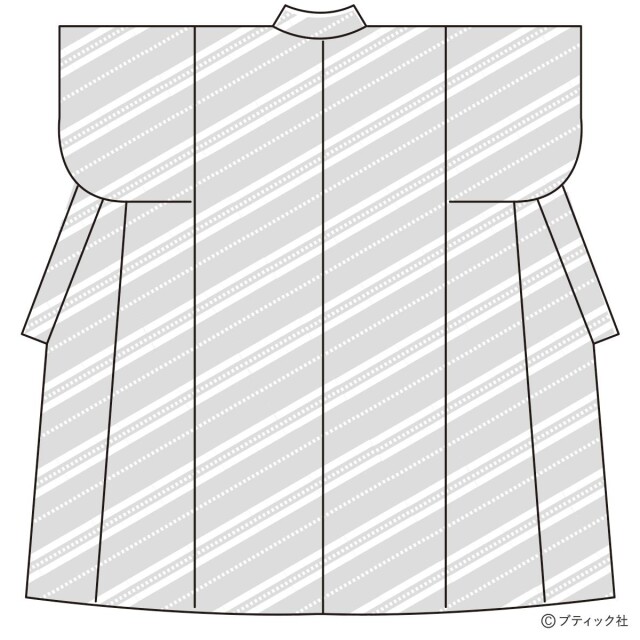

「斜め縞模様」

全体に同じ向きに柄を揃えるとすっきりした感じになリます。斜め縞の幅によっては縞をずらしても良いでしょう。

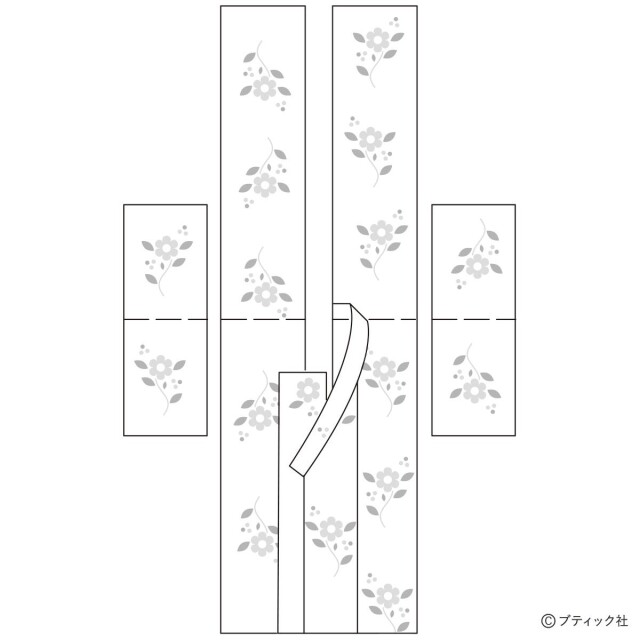

「大柄の飛び模様」

全体としては柄が重なったり、並んだりしないようにします。特に柄に上下がある大柄では左身頃とおくみの柄を互い違いに合わせ、おくみの柄を上向きに置くようにします。こうすると無地と柄の強弱がはっきりして、着たときにきれいな形になります。また、せっかく柄合わせをしても、模様が帯下や左前にかくれてしまわないように気をつけて裁ちましょう。

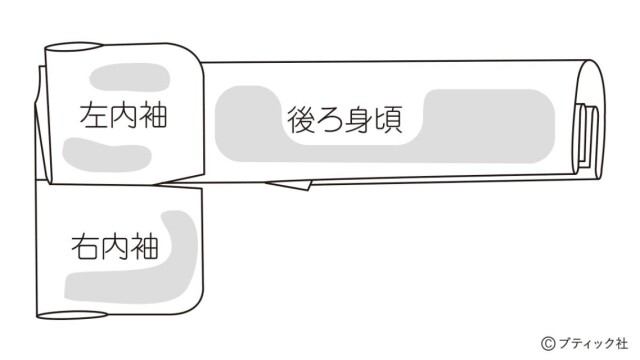

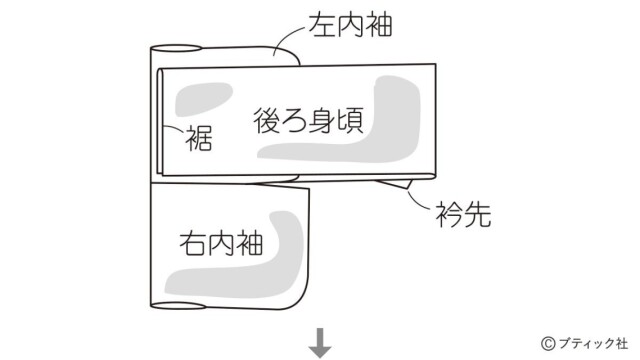

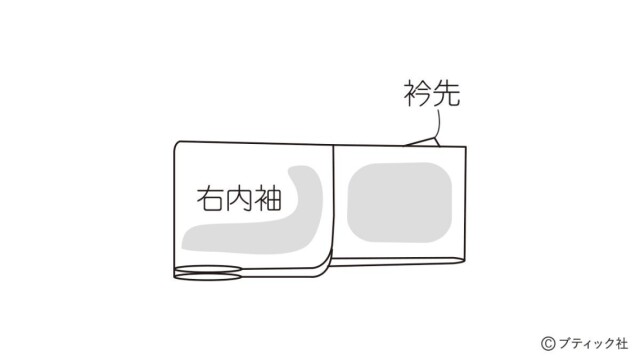

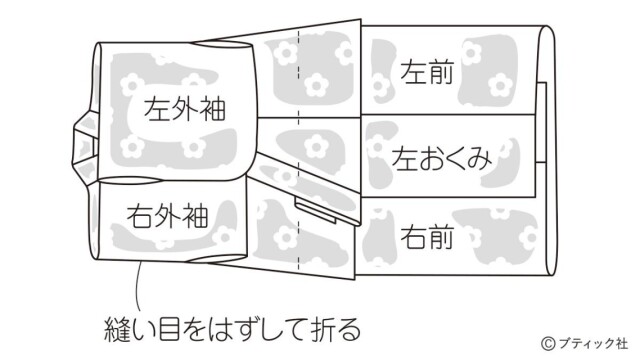

浴衣のたたみ方(本だたみ)

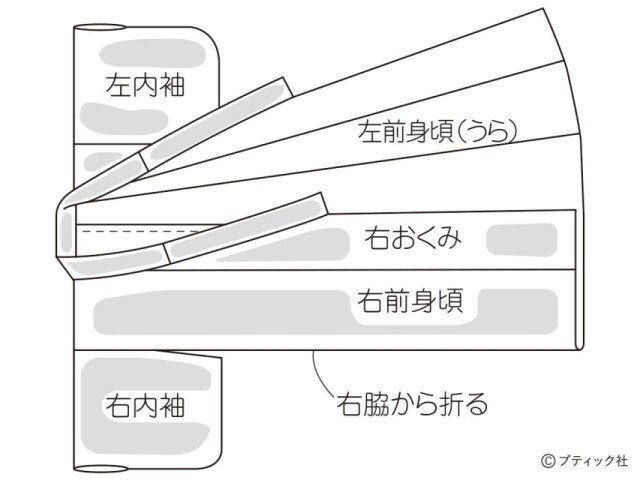

01 裾を右にして平らにゆかたを広げ、手前の脇縫いのところで折ります。 02 手前のおくみを脇縫い目にそって手前に折り返し、衿肩あきの衿は内側に折り返します。

02 手前のおくみを脇縫い目にそって手前に折り返し、衿肩あきの衿は内側に折り返します。

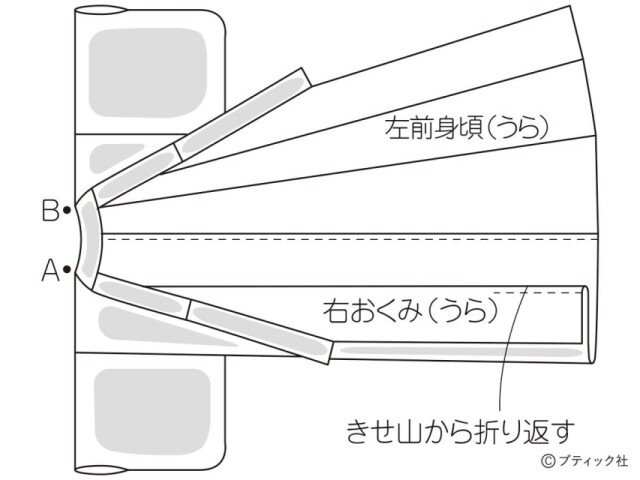

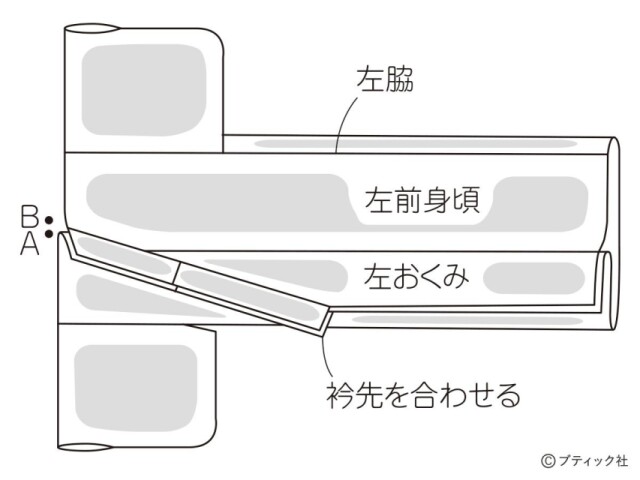

03 左前のおくみを右前のおくみに重ねます。衿のAとB、衿先を合わせ、衿輻を整えます

03 左前のおくみを右前のおくみに重ねます。衿のAとB、衿先を合わせ、衿輻を整えます

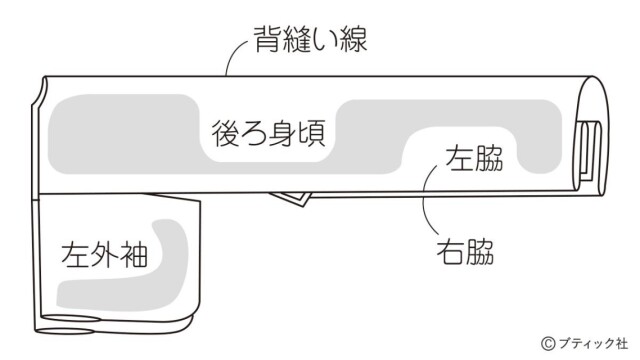

04 左脇の縫い目を右脇の縫い目に重ね、両袖を重ねます。

04 左脇の縫い目を右脇の縫い目に重ね、両袖を重ねます。

05 左袖を袖つけから身頃側に折り返して、身頃の上に重ねます。

05 左袖を袖つけから身頃側に折り返して、身頃の上に重ねます。

06 衿先にかからない位置で身頃を二つ折りにし、上下を返して右袖を身頃の上に折り返します。

06 衿先にかからない位置で身頃を二つ折りにし、上下を返して右袖を身頃の上に折り返します。

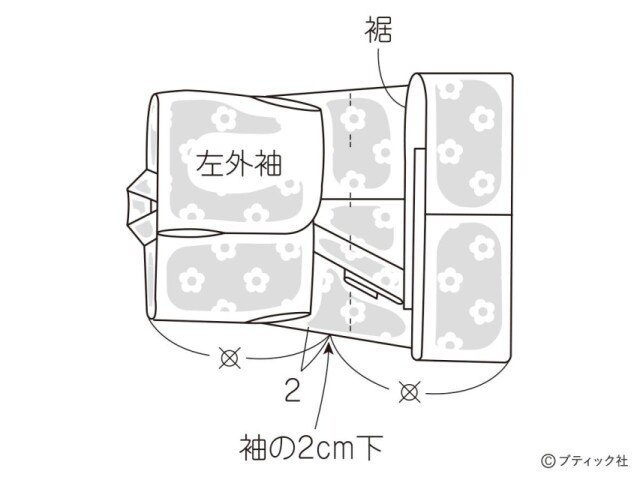

こどもの浴衣のたたみ方

01 裾を右にして、前身頃を打ち合わせて折り、ひもをきちんと胸元にたたみます。 02 手前の袖から順番に左右の袖を折って重ねます。

02 手前の袖から順番に左右の袖を折って重ねます。

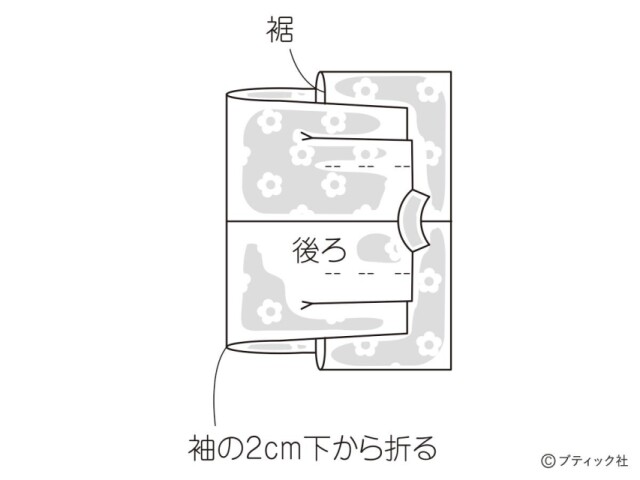

03 袖の2cm下から同寸法をとり、裾を折り返します。

03 袖の2cm下から同寸法をとり、裾を折り返します。

04 袖の2cm下から 身頃を折ります。

04 袖の2cm下から 身頃を折ります。

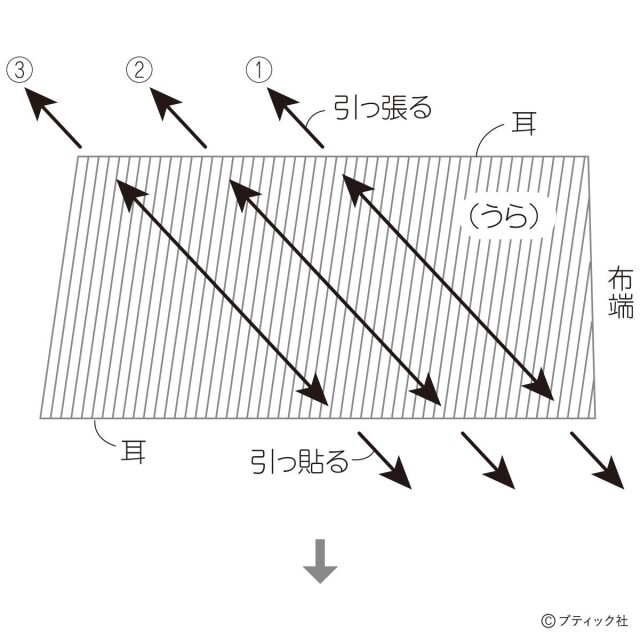

地直しの仕方

*裁つ前に

布地を裁つ前に、布地を調べましょう。布目がゆがんでいないか、織りキズや、染めムラがないか確認し、キズやムラのあるところには糸印をつけておきます。糸印の個所は柄合わせのときに下前などの目立たないところへ配置します。次に、布目のゆがみや耳(布端)のつれを直します。これを『地直し』といいます。布のうらに十分霧を吹いてしばらく置き、生乾きのときにアイロンをかけて直します。

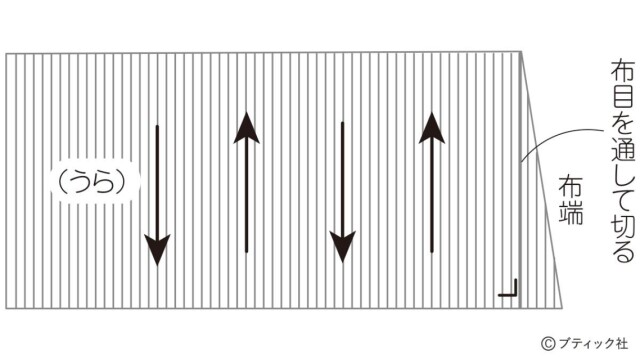

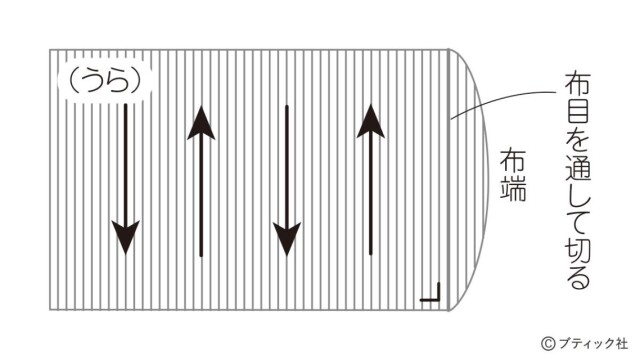

*布目が曲がっているとき

上下にアイロンを動かしながら平らにする

上下にアイロンを動かしながら平らにする

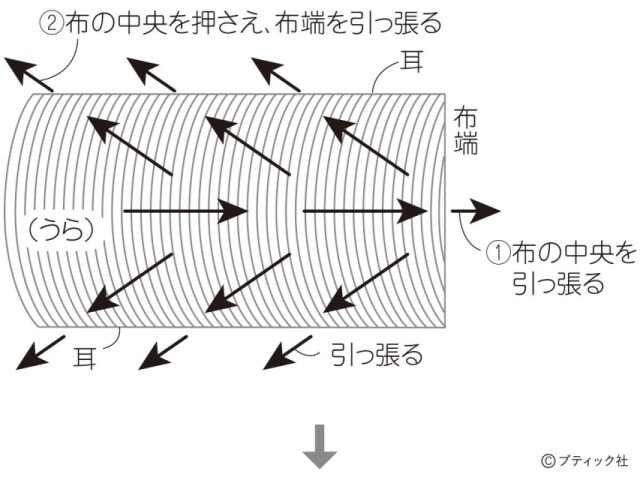

*耳がつれているとき

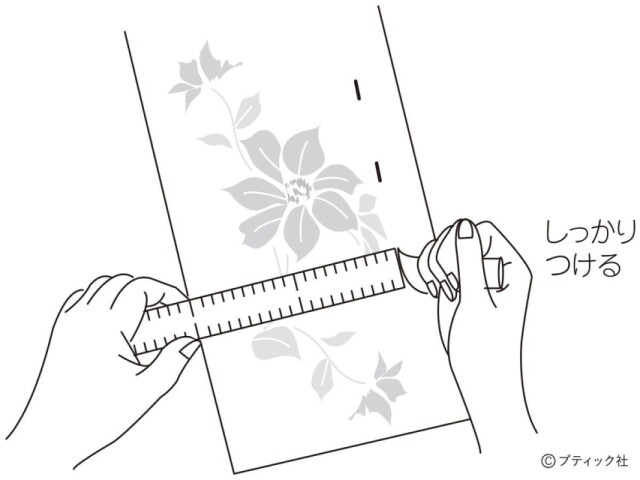

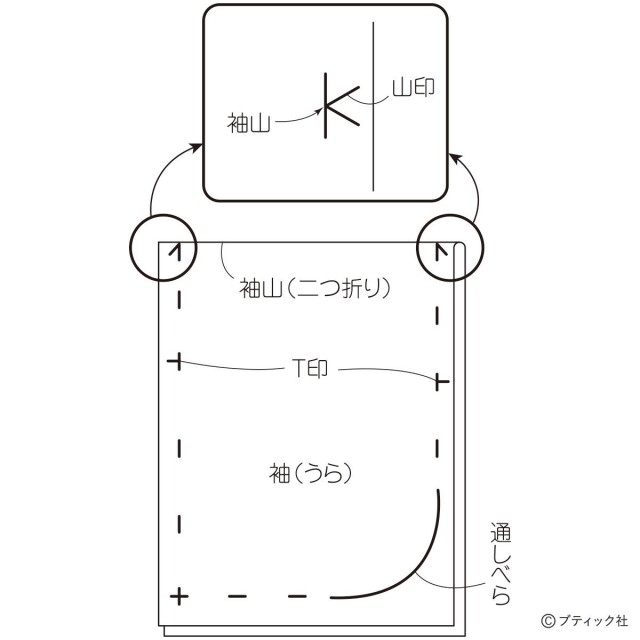

印つけの基礎

和裁の場合、型紙を作らず、できあがり寸法にきせ分をプラスした長さで、直接布地に印つけをします。布地が重なった状態で印つけをするので、へらを布地に押しつけるようにして、小さく、しっかりつけます。袖口、袖つけ、身八つ□などの合印は『T印』、袖山、肩山、衿山は『山印』をつけます。印が消えやすいところ、大事なところはチャコで印をつけておきましょう。

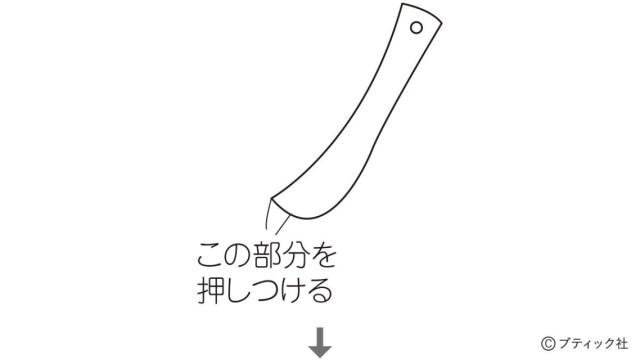

*へら

*チャコ

*布を開いた状態

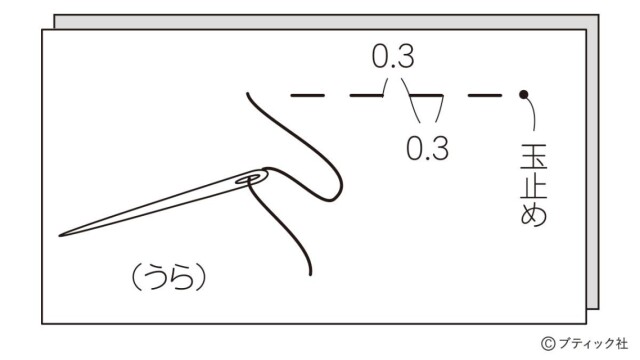

手縫いの基礎

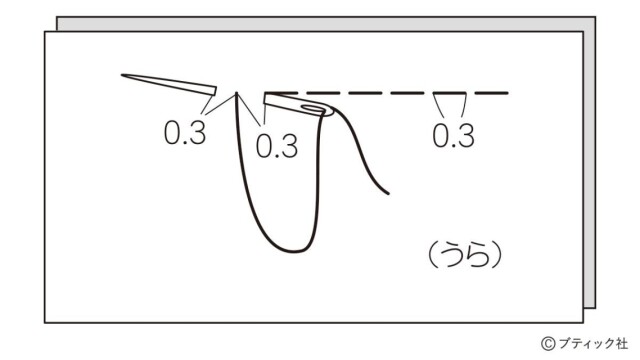

「並縫い」

「本返し縫い」

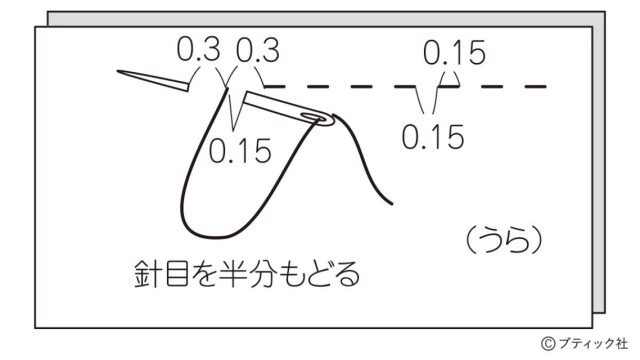

「半返し縫い」

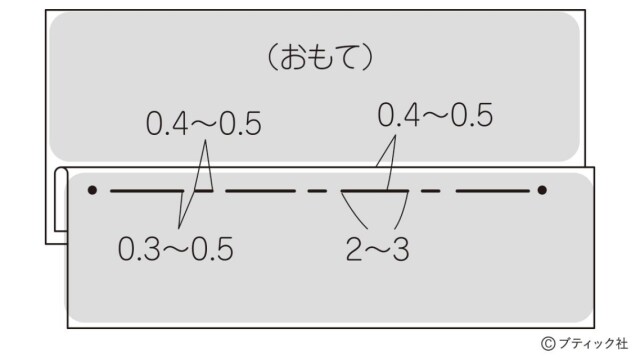

「二目落としじつけ」

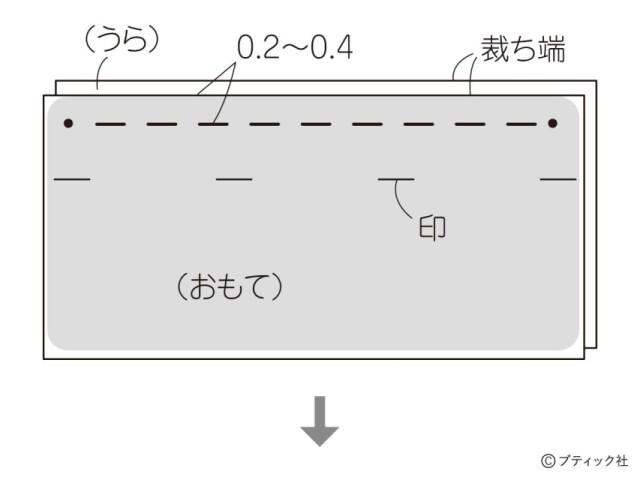

「袋縫い」

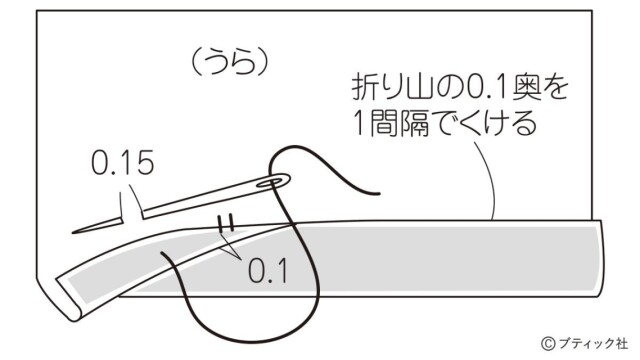

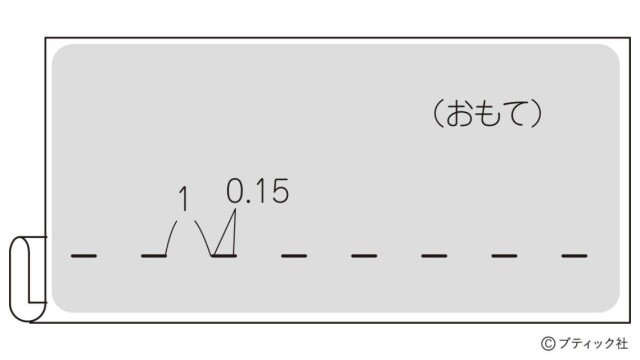

「本ぐけ」

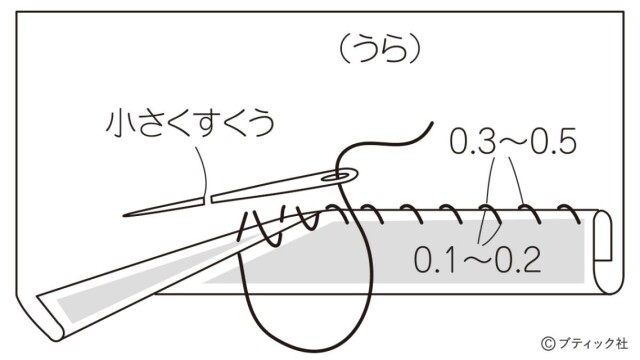

「耳ぐけ」

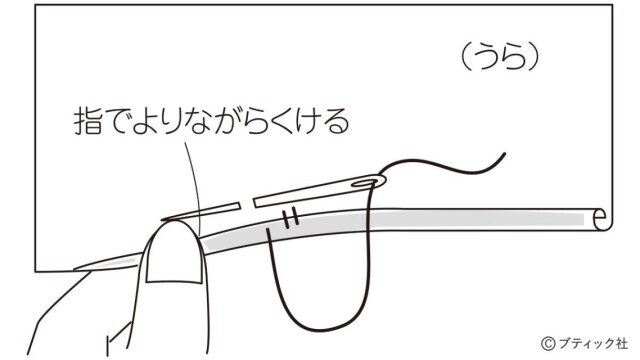

「よりぐけ」

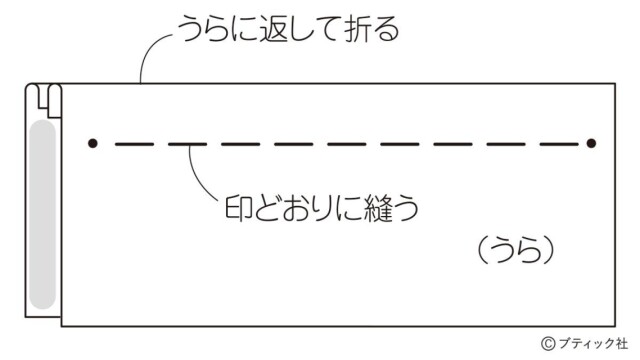

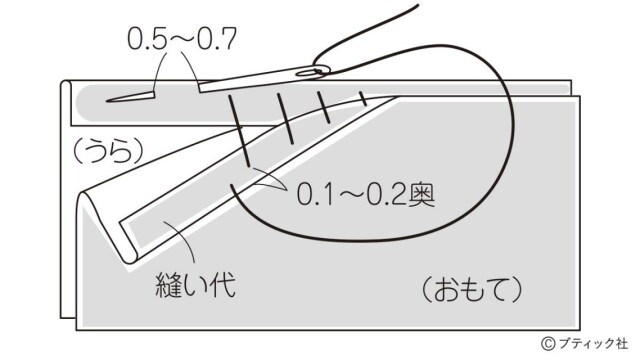

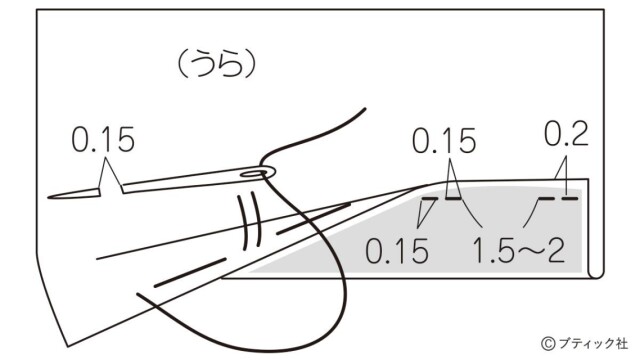

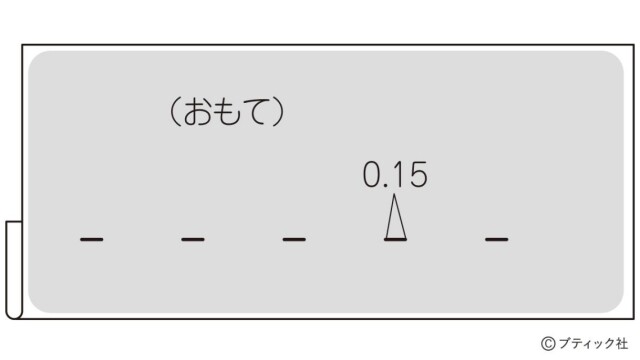

「三つ折りぐけ」

「まつりぐけ」

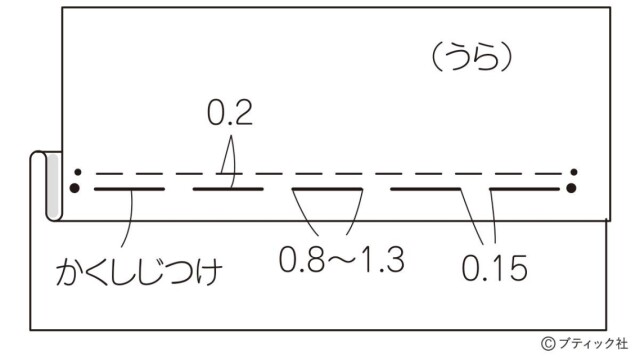

「かくしじつけ」

関連レシピ

ぬくもりでは、浴衣の基本情報をもとに作れるレシピをたくさんご紹介しています。 「浴衣・甚平のレシピ」一覧はこちらから関連記事

- ソーイング(お裁縫)の基礎「婦人服の採寸の仕方と参考寸法」

- ソーイング(お裁縫)の基礎「ボタン穴の大きさ、位置決め、つけ方など」について

- ソーイング(お裁縫)の基礎「ベビー・子ども服の採寸と参考寸法」

- ソーイング(お裁縫)の基礎「バイアステープの扱い方」

- ソーイングの基礎「レース編みの仕上げ方」について

- ソーイング(お裁縫)の基礎「糸ループ&布ループの作り方」

- ソーイング(お裁縫)の基礎「がま口 口金のつけ方・コツ」

- ソーイング(お裁縫)の基礎「製図・縫い方・裁ち方」について

- ソーイング(お裁縫)の基礎「布地と付属品」について

- ソーイング(お裁縫)の基礎「ギャザー、まち針、玉結び・玉止め」について

あわせて読みたい

-

- 焼き物の街、常滑でクラフト体験。土の温もりと優しい色に癒される陶芸ショップ&工房「TOKONAME STORE」

- 愛知県常滑市は平安時代からの歴史を持つという焼き物の街。登り窯跡、窯元のショップや工房など、焼き物…

- (ことりっぷ)[手作り,レシピ]

-

- ウワサの「Xboxポータブル」リーク画像、イイ意味で奇妙なビジュアル

- ウワサの「Xboxポータブル」リーク画像、イイ意味で奇妙なビジュアル現行のROG Ally XPhoto: Artem Golub …

- (Gizmodo Japan)[イベント]

-

- 折り紙「カラフルゴマ」の作り方

- 折り紙で折ったコマ!意外かもしれませんが、なかなかしっかり回るんです!カラフルなので、見ていると元…

- (NUKUMORE)[NUKUMORE]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。