Vol.50 コミュニティを強くするためのキャンプ

- 2014年2月13日

|

カナダ・オンタリオとアメリカ、ふたつのキャンプ協会の年次大会に参加しました。今回は、そこで聞いたひとつの報告について書きたいとおもいます。それはナイジェリアのキャンプの話です。

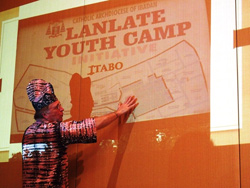

そんな中、草の根的にコミュニティを強くするための努力を続けている人たちもいます。ここで紹介されたキャンプを進めているファーザー・マルクもその一人です。キリスト教会の活動に参加する若者のグループとともにキャンプをつくり、キャンプを通じて市民が生活基盤を築いていくために必要な考え方、スキルを身につけさせようというのです。

現代史の基本となる国民国家(Nation State)という区切り方は制度疲労が生じており、国家とそこに暮らす人との関係がずいぶんいびつだなと感じる場面が、世界中のあちこちで見受けられます。しかし、だからといってこの仕組みを否定することもできず、個人のレベルでは自らの生活にかかわるコミュニティを強くして、国家とのバランスを保つしかないのです。

発表を聞きながら、現在の日本のキャンプはコミュニティを強くするこれほどの力を持ち得ているのかな?と自問しました。キャンプのさまざまな可能性を忘れず、改めて、このナイジェリアの取り組みから学ぶことができればとおもいます。 |