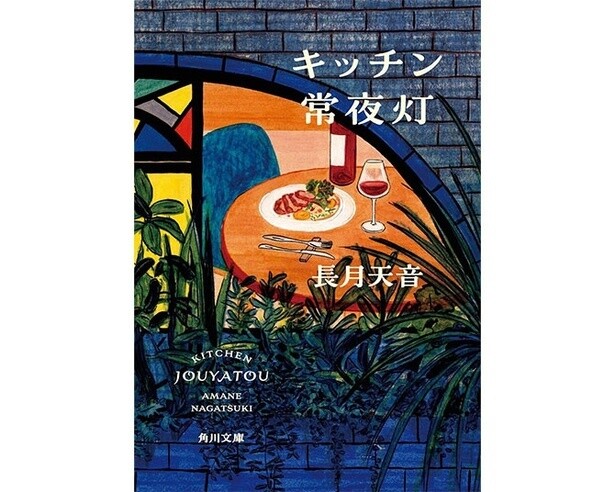

真夜中にドアを叩く音で起こされたみもざ。近づくサイレン音と焦げた臭いで異変に気付く…/小説「キッチン常夜灯」第1回【全6回】

チェーン系レストラン「ファミリーグリル・シリウス」の浅草にある店舗で店長を務める南雲みもざは、ある冬の日、住んでいるマンションで火事に遭い、部屋が水浸しになる。住んでいるところに困っていると会社の倉庫の一室を借りられることになるが、勝手の違う生活に疲労はさらに溜まっていく。そんな時、みもざが訪れたのは路地裏で夜から朝にかけて営業するレストラン「キッチン常夜灯」だった。寡黙なシェフが作るのは疲れた心を癒してくれる特別な料理の数々で――。「キッチン常夜灯」は、美味しい料理とともに、明日への活力をくれる心温まる物語。

※2023年10月4日掲載、ダ・ヴィンチWebの転載記事です。

■プロローグ

風が強い夜だった。

窓の外の大通りを人々が通り過ぎていく。煌々とした店内の明かりに引き寄せられて、何人かは来店してくれてもよさそうなものだが、まったくの素通りである。

私の勤務先、「ファミリーグリル・シリウス浅草雷門通り店」は、ラストオーダーを待たずに早くもノーゲスト、つまり一人のお客さんもいなくなってしまった。

それも無理はない。この冬最強の寒波がやってくると世間は騒いでいる。

よし、今夜は早く帰れそうだ。

私には店の売上よりも、そちらのほうがよほど嬉しかった。

洋食店「ファミリーグリル・シリウス」は東京と神奈川に店舗を構えるチェーン店である。私が浅草の店舗に異動してきて今年で6年。それまではちょっとオシャレな湾岸エリアの店舗で、タワーマンションの住人がメインの客層だった。

それが一気にシブい下町の店舗である。もちろんチェーン店だから店の雰囲気やメニューは変わらないが、客層はがらっと変わった。

地元住民よりも観光客のほうが圧倒的に多く、とにかく毎日忙しい。通勤の便を考え、曳舟の単身者向けマンションに引っ越したのは大正解だった。こう毎日クタクタでは、とても長時間電車に揺られるのは耐えられない。

こんな寒い夜は少しでも早く帰り、久しぶりにお風呂にお湯をためてゆっくりと温まりたい。

帰宅すると、すぐに給湯ボタンを押した。

選んだバスソルトはラベンダー。マンションの狭い脱衣所には、リラックスや安眠の効果を謳った入浴剤が並んでいる。どれも効いたためしはないが。

とはいえ、温まった体でベッドにもぐり込めば何やらゆるゆると力が抜け、奇跡的に眠りの尻尾を摑みかけていた。

相変わらず風が強い。ガタガタと窓が鳴り、どこか遠くで空き缶が転がっている。

向かいの公園の常緑樹がザワザワと騒ぎ立てる音に、不穏な予感が湧き上がってくるのを無理に抑え込む。ここで意識を冴えさせてしまっては、せっかく摑んだ眠気を手放してしまう。

大丈夫。眠れる。眠れる。今夜こそしっかり眠るんだ。

そこで意識は途絶えた。

何やら騒々しい。

ベル?目覚まし?

あっという間に朝だと思うほど、熟睡していたのだろうか。

まだ目を閉じていたかったが、とにかくうるさい。

仕方なく手を伸ばしてスマートフォンを見ると、ベッドに入ってからまだ1時間しか経っていなかった。それでも少しは眠れたようだ。

今ならもう一度眠れそうだった。だからもう少しこのままでいたかった。

しかし。

インターフォンに続いてドンドン、ドンドンと、激しく玄関のドアが叩かれ、今度こそ私は飛び起きた。

真夜中だ。何事かと思い、息を殺す。

間違いなく誰かがドアを叩いている。怖い。私はベッドの上で身を固くした。なおもドアを打つ音は続いている。

「南雲さ〜ん、南雲みもざさ〜ん、起きてぇ、大変よぅ」

この声は隣に住む大家さんだ。私はようやく異変に気がついた。何やら焦げ臭いにおいがする。それから次第に近づいてくるサイレンの音。

まさか。いや、こっちに来ないで。

私の願いも虚しく、サイレンはマンションの前で止まった。カーテン越しに赤色灯の光が壁を赤く染めている。

「み・も・ざ・ちゃ〜ん、火事よぅ」

私はベッドを飛び出すと、夢中でパジャマの上からさらに脱ぎっぱなしだったジーンズを穿き、セーターを被り、コートと通勤で使っているリュックを摑んで玄関ドアを押し開けた。

開けた途端にむっと強い煙の臭いがして目と鼻がつんとする。こらえきれずに咳き込んだ。

「良かった、逃げるわよ」

大家さんも咳き込みながら、私の腕をぐいっと摑んだ。

「火事って、どこですか」

私と大家さんは5階建てマンションの1階に住んでいる。横を見たがこの階から煙は上がっていない。ただ、焦げ臭さだけが強烈に漂っている。

「上なの。上のどこかなのよ。さぁ、早く」

大家さんは私の手を摑んだままエントランスへと駆けだした。すれ違いに何人かの消防隊員が駆け込んでくる。1階の奥からは、何度か見かけたことのある若い男が、スウェット姿のまま飛び出してきた。

マンションの外にはかなりの野次馬が集まっていた。消防車も続々と到着する。

恐る恐る振り返ると、2階の窓から勢いよく炎が噴き出していた。

暗闇で燃え盛る炎は禍々しいほどに鮮明で、強風に煽られて身をよじるようにさらに上へと這い上がろうとしていた。こんなに激しく燃える炎を見たのは初めてだった。私の足は震えだし、とっさに大家さんに縋りついた。

割れた2階の窓に、勢いよく消防車から水が注ぎこまれていた。窓の上部からは黒煙が激しく噴き上がっている。夜空を背景にしても、それがはっきりと確認できた。

「あ〜あ、これ、かなりきてるわ」

スウェットの男は、寒そうに両腕をさすりながらうんざりした声を漏らした。

「だ、大丈夫。鉄筋コンクリートだもの。延焼はしないわ。それよりあの部屋の向井さんよ。に、逃げたわよね。うん、きっとどこかにいるはずだわ」

いつの間にか私を両腕で抱き抱えてくれていた大家さんが、自分に言い聞かせるように呟いた。

「え、延焼、しないですよね」

私は確認するように繰り返した。なぜなら燃えているのは私の部屋の真上なのだ。

「も、もちろん!たぶんね」

大家さんが頷く。私たちはただ懸命の消火活動を見守ることしかできない。

消防隊員たちは、建物の外側と、長く伸ばしたホースで内側、両方から炎にアプローチしているようだった。

相変わらず窓を目がけての放水は続いている。炎は少しずつ押し戻され、野次馬から安堵の声が上がった。放水の勢いは激しく、窓から逸れた分は容赦なく外壁を伝わって地面に滴り落ちていた。2階のベランダも水浸しのようで、真下にある私の部屋のテラスにも滝のように水が流れ落ちていた。

私と大家さんは、いつの間にかしっかりと抱き合ってその様子を凝視していた。

歯がカチカチと鳴る。寒さのためか恐怖のためかわからない。いや、両方だ。真冬の真夜中に外に焼け出されているのだから。

「すげ。ちゃんと貴重品、持って来たんすか」

スウェットの男は、私の背中のリュックを見て目を丸くした。

見れば誰もが着の身着のままで、リュックなど背負っているのは私だけだった。

何やら恥ずかしくなり、男から顔を背けて上を向いた。消防車の照明と今なお漂う煙のためにはっきりしないが、頭上には星空が広がっているようだった。

「あ〜あ、あれじゃあ、真下の部屋は完全に水浸しっすね。お気の毒」

またしても男がグサリと核心をつく。

炎の勢いはだいぶ衰えていた。それでも消防隊員は容赦ない放水を続けている。完全に鎮火が確認されるまで続けられるに違いない。

いったいどれだけの水があの部屋に注ぎ込まれたのか。もはや私の部屋のテラスからは、溢れた水が敷地内の芝生に激しく流れ出していた。さながらナイアガラの滝だ。

ああ。

私はもう一度天を仰いだ。

もうずいぶん見ていなかったシリウスを探して必死に目を凝らした。

あわせて読みたい

-

- 洗練と信頼が共存する一本。【シチズン】のビジネス対応腕時計がAmazonで販売中!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[ウォーカープラス,旅]

-

- スタイリッシュに荷物をまとめる。使いやすさが光る【アディダス】のバックパックがAmazonで販売中!

- ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供…

- (Walkerplus)[アウトドアグッズ,アウトドアファッション]

-

- 延岡の有人離島「島野浦島」でツツジ観賞トレッキング 見頃迎えた遠見場山で

- 宮崎県内最大の有人離島・島野浦島(延岡市島野浦)で4月27日、ツツジ観賞トレッキングツアーが行われた。…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[観光]

-

- GW最終日 関東では午後は激しい雨の恐れ 沖縄は大雨のピーク越えるも雷雨に注意

- ゴールデンウィーク最終日の今日6日は、前線を伴った低気圧の影響で、沖縄から東北南部にかけて雨雲がかか…

- (tenki.jp)[川]

-

- 「黄砂」明日8日にかけて沖縄や西日本に飛来 例年、黄砂の飛来いつまで多い?

- 明日8日にかけて沖縄や西日本を中心に黄砂が飛来するでしょう。例年、黄砂の飛来は3月と4月がピークになり…

- (tenki.jp)[東京都]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.

Copyright (c) 2025 KADOKAWA. All Rights Reserved.