Vol.53 人生とキャンプの共通点のようなもの

- 2014年3月27日

|

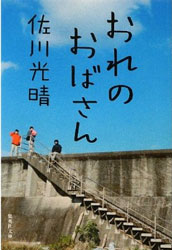

前段で「アメリカのYMCAのキャンプ」「グリーフキャンプ」「ガールスカウトの年間を通じた活動」という3つの事例発表があり、続いて小説家の佐川光晴さんを招いての対談が行われました。 佐川さんご自身には、特別にキャンプの経験があるというわけではなく、かなり無理のある設定とも思えます。しかし、佐川さんの代表作のひとつである『おれのおばさん』は、家庭でもなく、学校でもない場所(中心となるのは魴鮄舎「ほうぼうしゃ」という児童養護施設)が舞台になっており、キャンプとの共通点を見いだせるに違いないとおもっていました。 p>  物語の中で、子どもたちは試行錯誤を重ねて成長していきます。 対談は「事例を聞いていて、ぼくが高校を卒業後に経験してきたことは、広い意味ではキャンプに非常に近いのではないかという印象を持ちました」という発言から始まりました。(もちろん、対談をスムーズに進めようというご配慮もあったのだとおもいますが‥)「実際に体を使ってやってみること」や「正解を教える効率的な方法でなく、あえて試行錯誤を許す場であること」などの点において、共通するのではないかというのです。 物語の中の子どもたちは、さまざまなつらい経験を経て魴鮄舎にやってきます。そして、旅をしたり、家出をしたり、あるいはその過程で、大人の悩む姿、毅然とした態度にも出会います。こうした経験を通じて、「体を使うこと」「試行錯誤をすること」が、彼らを成長させるのです。 誰もが物語の中の子どものようなつらい目に遭うわけではないし、あえてその道を選ぶ必要もありません。しかし、「体を使うこと」「試行錯誤をすること」の大切さを体感できるキャンプは、人生におけるつらい出来事を乗り越えるためのレッスンとして機能するのかもしれません。佐川さんとの対談を通じて、そんなことをおもいました。

出会いと体験の森へWEBサイト(5月ころに報告書をアップロードします) |