夏といえば海! 泳いだり、砂遊びをしたり、貝殻をひろったり、何かと楽しい砂浜ですが、今、日本各地で砂浜が減ってしまっているのをご存知でしょうか?

現在、離島を除くと日本の海岸の95%以上が人工海岸や半自然海岸で、本来の自然海岸、とりわけ砂浜は5%未満となっています。

今回はちょっと視点を変えて、砂浜の地形や成り立ちをみながら歩く、「ブラタモリ」風な砂浜の楽しみ方をご紹介します。

広大な砂浜は、ただ歩くだけでも気持ちがいいものですが、そこにすむ生きものや砂浜そのものの成り立ちを知ることで、楽しさはより一層広がります。

そんな「自然を感じる砂浜の歩き方」を、砂浜に詳しい九州大学の清野聡子先生とNPO法人表浜ネットワークの田中ご夫妻に教えてもらいました。

(取材地:愛知県・表浜海岸)

振り返れば、そこに広大な砂丘があった

砕波帯や離岸流など、大海原を観察していたのは海浜植物の生えた小高い砂丘の上からでした。〝砂丘〟と聞いて真っ先に思い浮かぶのは鳥取砂丘だと思いますが、砂漠の一画をも思わせる広大な砂の山と、今立っている草の生えた小さな丘とでは、だいぶイメージが違う気がするのですが……。

「そもそも砂丘って、普通に砂浜にあるものなんです。前浜と後浜があって、その後ろに飛砂が溜まってこんもりと盛り上がっている所が砂丘です。ですからここも立派な砂丘です(笑)」

清野先生いわく、注目してほしいのは大きさよりも連続性だとのこと。

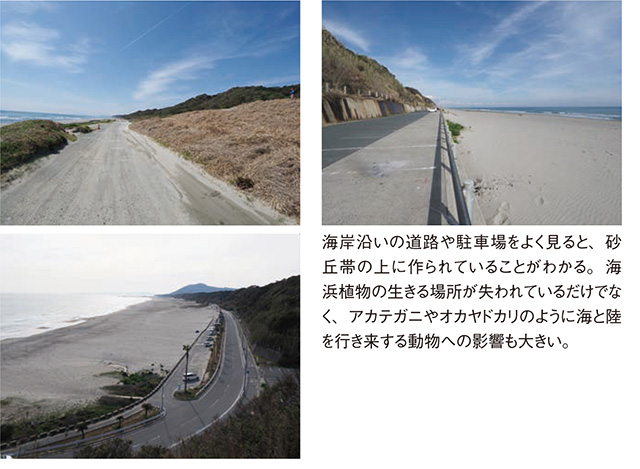

「砂丘は海浜植物が生え始めてくる所です。最前線にコウボウムギがあって、ハマヒルガオがあって、徐々に植生が豊かになって海食崖や丘陵(崖森)へと続いていくというエコトーンの連続性がとても大切なのです。今の海岸は、海のすぐ近くに車を停める駐車場があって便利かもしれませんが、砂丘がなくていきなりコンクリートの直立壁から砂浜が始まっている所が多いでしょう。それは砂丘が本来あるべき所を分断して、道路や駐車場があるからです」

車のドアをバタンと閉めれば目前には広大な砂浜……という見慣れた風景は、砂丘を欠いた人工的なものなのかもしれません。

「砂丘には厳しい環境に適応した貴重な海浜植物が生えています。これら海浜植物は、網目状に張り巡らした根で砂をキャッチして留める役割も担っています。ぜひ砂丘の端を観てください。海浜植物が根を張ることで砂丘自体が維持されている様子が見られます」

海浜植物を伴う砂丘は、砂浜の健康バロメーターとも言えそうです。

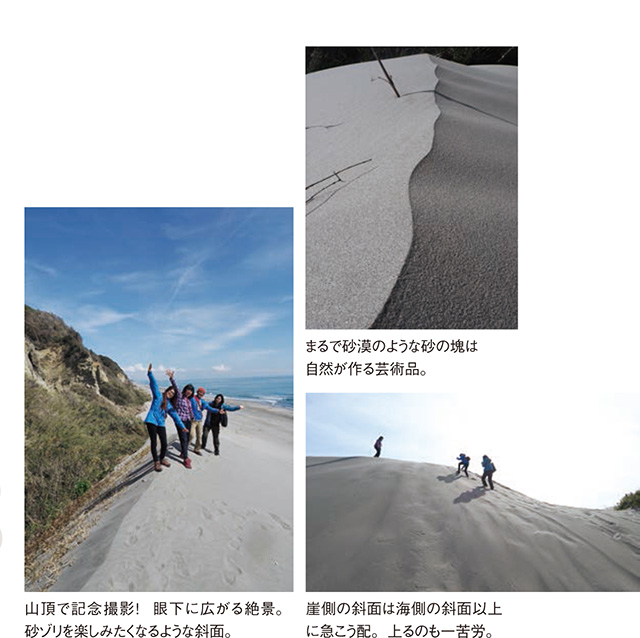

「では、植物の生えていない砂が溜まってできた砂丘も観にいってみましょうか」と雄二さん。そこがこの記事の最初にある写真の場所でした。表浜のなかでも最も原風景と言われている「高塚砂丘」です。

前浜・後浜に続く砂丘には植物が埋もれているのか見当たりません。そこは風で吹き寄せられたような広大な砂の山でした。乗り越えて頂きに立ち、急こう配な斜面を滑り降ると、その眼前には海食崖が迫ってきました……すごい!

出典:日本自然保護協会会報『自然保護』No.569(2019年5・6月号)