夏といえば海! 泳いだり、砂遊びをしたり、貝殻をひろったり、何かと楽しい砂浜ですが、今、日本各地で砂浜が減ってしまっているのをご存知でしょうか?

現在、離島を除くと日本の海岸の95%以上が人工海岸や半自然海岸で、本来の自然海岸、とりわけ砂浜は5%未満となっています。

今回はちょっと視点を変えて、砂浜の地形や成り立ちをみながら歩く、「ブラタモリ」風な砂浜の楽しみ方をご紹介します。

広大な砂浜は、ただ歩くだけでも気持ちがいいものですが、そこにすむ生きものや砂浜そのものの成り立ちを知ることで、楽しさはより一層広がります。

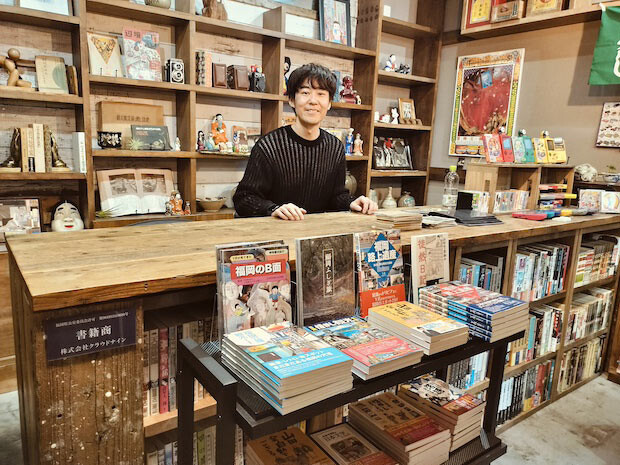

そんな「自然を感じる砂浜の歩き方」を、砂浜に詳しい九州大学の清野聡子先生とNPO法人表浜ネットワークの田中ご夫妻に教えてもらいました。

(取材地:愛知県・表浜海岸)

視線を海に移す。

海底の地形はどうなってるの?

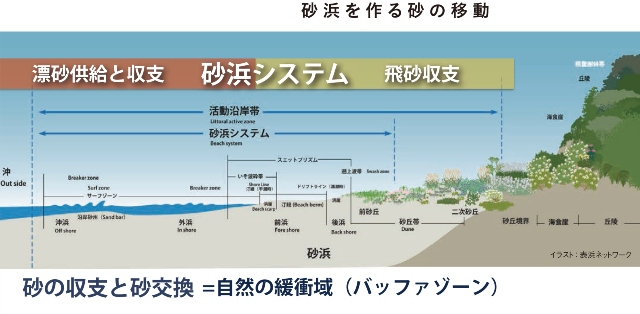

ところで……海の中の〝砂浜〟は、どのようになっているのでしょうか?

「あそに白波が立つ所がありますよね」と清野先生が指差したのは、沖側の波が崩れるライン。

「あの部分はほかよりも浅い砂州になっていて、そこよりも岸寄りの部分を外浜と呼んでいます。外浜は稚魚や稚貝の生育に欠かせない場所ですね」

確かに岸際ギリギリの白波より数メートル沖側で白波が立つ一帯が見られます。専門用語では、あの砂州の手前側を外浜、沖側を沖浜と呼んでいます。さらに干潮汀線と満潮汀線の間の区間は前浜、それよりも後方にある砂丘までの区間は後浜。

ひと口に「砂浜」と言えど、特徴によって4つに分けられているのです(下図参照)。

「あと、あの三角に波が割れている所わかりますか?」と雄二さん。

見ると立ち上がった波がパカッと割れて左右に巻き上がっていく場所があります。

「あれはサーフィン用語で〝Aフレーム〟と呼ばれている場所で、海底が少しほかよりも高く盛り上がっているんですね。このサイドに発生する波はサーフィンにとって、とても乗りやすい波になります」。

そしてもうひとつ、清野先生が離岸流の探し方を教えてくれました。

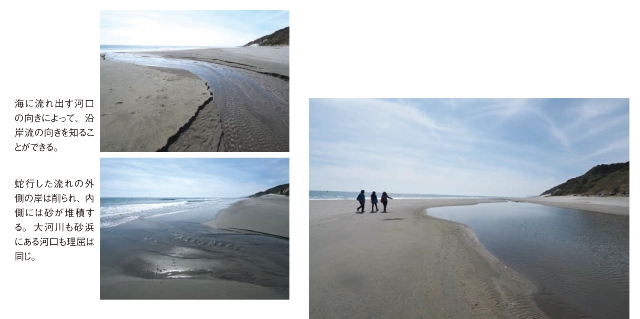

「波によって海岸線づたいに作られる沿岸流は、砂を運ぶ重要な流れとなりますが、沿岸流同士が左右からぶつかると、流れは沖に向かいます。これを離岸流と言います。離岸流がぶつかる所では波の立ち方が低くなるので、これが離岸流を探す目安となりますが、よく見ると全体的にジワーッと沖に出ていく流れ自体も見つけることができると思います」

「離岸流は、この流れや地形に集まる小魚を狙って大型の魚が飯時になると集まってきますので、ルアー(疑似餌)を投げる釣り人もよく知っていますよね」と雄二さん。

また、海に流れ込む小さな川も、水中にまで影響を及ぼす要素とのこと。

「川の流れより波で打ち寄せる力が勝つと河口は砂で閉じられて水たまりのようなラグーンになります。閉じていても川の水は砂を通って浸透しますから、栄養塩などを供給する、生きものにとって良い場所になっています」

出典:日本自然保護協会会報『自然保護』No.569(2019年5・6月号)