「ブルーベリー」の育て方・栽培のコツ(果物/家庭菜園)

見た目も可愛くて、味も美味しいブルーベリー。ここでは、家庭菜園の際の、おすすめの品種、栽培カレンダー、育てるうえでの重要ポイントについて解説していきます。収穫したら、そのまま食べるのはもちろん、ジャムにするのも良いですね!

ブルーベリーを育てるためのポイント

●酸性の土を好むので、酸度無調整のピートモスを土に混ぜて調整する。●同系統の別品種を植えると実つきがよい。

●株立ちのまま育て、ひこばえを更新しながら育てる。

近年人気のブルーベリーは、寒さに強いノーザンハイブッシュ、暑さに強いサザンハイブッシュ、ラビットアイのタイプがあります。1本では実つきが悪くなるので、収穫したい品種と同じタイプの別の品種を植えると実つきがよくなります。とくにラビットアイは2本以上植えることをおすすめします。

また、ほかの果樹と違い、酸性の土を好むので、酸度無調整のピートモスを混ぜて土を酸性に保ちます。

基本情報

・難易度/ふつう・高さ/1~1.5m

・仕立て/株立ち

・性質/落葉低木

・受粉樹/必要

・耐寒気温/−15℃

・土壌pH/4.3~5.3

・花芽位置/短い枝の先端

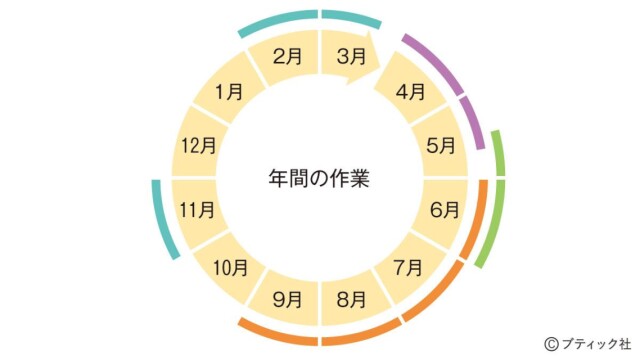

栽培カレンダー・年間の作業

上記のエメラルドグリーン色【剪定】

上記のエメラルドグリーン色【剪定】:古い枝や混み合った枝などを整理して、すっきりさせる。

上記の紫色【人工授粉】

上記の紫色【人工授粉】実付きが悪い場合は人工授粉させる。

上記の黄緑色【摘心】

上記の黄緑色【摘心】:新しく伸びた枝のうち、長く伸びたものは摘心する。

上記のオレンジ色【収穫】

上記のオレンジ色【収穫】:完熟して色づいた実から収穫する。

植えつけ・肥料・おすすめの品種

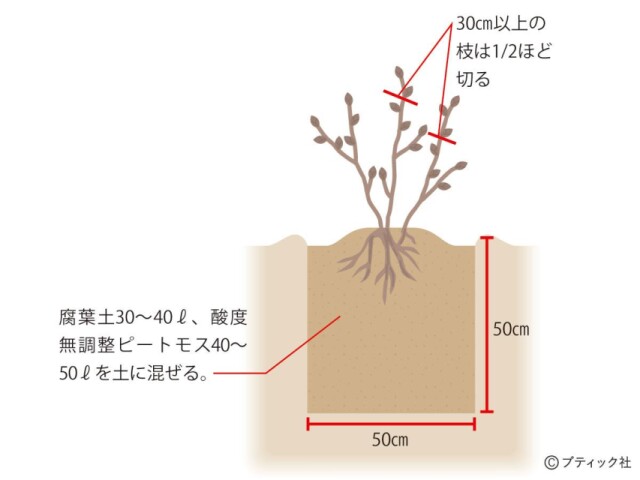

*植えつけ:11月中旬〜12月、2月中旬〜3月中旬

★植えつけのポイントpH4.3~5.3の酸性の土を好むため、掘り上げた土に腐葉土とピートモスを混ぜて酸度を調整する。ピートモスは、水と一緒にバケツに入れて水分を含ませてから使用する。

[株立ち]に仕立てる

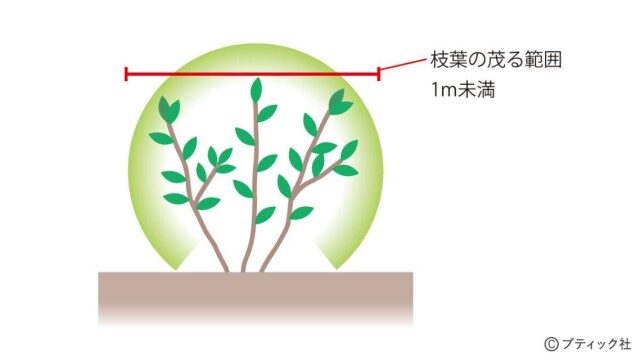

[株立ち]に仕立てる多くは株元から幹が複数本伸びる株立ち。枝数が多すぎると日当たり・風通しが悪くなるので、冬に不要な幹や枝を剪定する。

*肥料:2月中旬〜3月中旬、5月、9月

★肥料のポイント直径1m未満の木は、2月中旬〜3月中旬に油かす130g、5月と9月に化成肥料30gを施す。

*おすすめの品種

1. 人工授粉 4月~5月中旬

本来、人工授粉は不要ですが、毎年実つきが悪い場合のみ行います。ひとつの花の花粉で100個ほど受粉させることができます。同じタイプの異なる品種同士で受粉させましょう。01 まずは花がふくらんでいるもの選ぶ。花がふくらんでいないものは花粉も充実していないので避ける。受粉するときも花がふくらんで先端から雌しべが出ているものに受粉させる。

02 つぶさないように花の先端を軽くつまんでまっすぐ引き抜き、受粉させる準備をする。

02 つぶさないように花の先端を軽くつまんでまっすぐ引き抜き、受粉させる準備をする。

03 花を取り除くと長い雌しべと、茶色の雄しべがむき出しになる。

03 花を取り除くと長い雌しべと、茶色の雄しべがむき出しになる。

04 雄しべを軽くもみ、摘んだ花とは別の品種の雌しべにこすりつける。

04 雄しべを軽くもみ、摘んだ花とは別の品種の雌しべにこすりつける。

★ポイント「受粉樹はあるほうがよい」

★ポイント「受粉樹はあるほうがよい」ブルーベリーの品種はハイブッシュ・ラビットアイタイプのどちらも1株だけで果実がつく品種もありますが、受粉樹があるとさらに実つきが安定します。育てたい品種がハイブッシュなら開花期の近いハイブッシュの別品種選んで育てましょう。

最近ではハイブッシュとラビットアイの組み合わせでも実つきが安定する場合もあります。

ほとんどのラビットアイ系の品種は受粉樹があったほうが安定する。

ほとんどのラビットアイ系の品種は受粉樹があったほうが安定する。

2. 摘心 5月中旬~6月

新しく伸びた若い枝のうち、長く伸びてきた枝は花芽がつきにくいので、花芽ができる7月下旬前までに切り戻します。こうすることで短い枝が出て収穫量がアップします。01 長く伸びた枝は遅くとも6月上旬までに摘心することで、新しい枝を増やして翌年の収穫量が増える。

02 枝のつけ根から20㎝くらいになるように切る。切る位置は葉のつけ根から5㎜程度上。

02 枝のつけ根から20㎝くらいになるように切る。切る位置は葉のつけ根から5㎜程度上。

03 すべての長い枝を切り戻したら完成。摘心後は先端近くから枝が2〜4本伸びた枝に花芽がつく。

03 すべての長い枝を切り戻したら完成。摘心後は先端近くから枝が2〜4本伸びた枝に花芽がつく。

3. 収穫 6月~9月

全体が青紫色に熟したものから収穫していきます。やわらかくなるまで熟せば酸味が抜けて甘みが増します。ただし、品種によってはやわらかくなっても酸味が残るものもあります。01 熟して色づいたものから収穫する。

02 実をやさしくつまんで、果実のつく軸の果梗と同じ方向にまっすぐ引き抜く。

02 実をやさしくつまんで、果実のつく軸の果梗と同じ方向にまっすぐ引き抜く。

★ポイント!

★ポイント!まっすぐ引き抜かずに収穫すると果皮がめくれて日持ちしないので注意する。

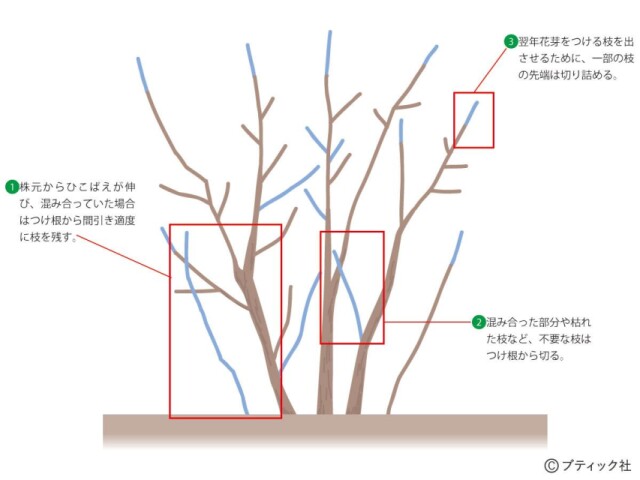

4. 剪定 12月、2月〜3月上旬

ブルーベリーはひこばえを整理して、混み合った部分や不要な枝を切ります。花芽と葉芽が見分けられるので、花芽がない枝は先端を切り詰めます。01 株元からひこばえが伸び、混み合っていた場合はつけ根から間引き適度に枝を残す。

02 混み合った部分や枯れた枝など、不要な枝はつけ根から切る。

03 翌年花芽をつける枝を出させるために、一部の枝の先端は切り詰める。

*剪定の手順

01 ひこばえを間引く株をすっきりさせるため、混み合ったり、ほかの枝にからまったひこばえはつけ根から切り取ります。勢いのあるひこばえは、先端を切り詰めておき、2〜3年後に古い枝と交代させます。

02 不要な枝を間引く

枯れ枝や細く弱々しい枝、混み合った部分など不要な枝を切って風通しと日当たりをよくします。木の形を乱す枝を整理して、この段階である程度木の形をつくります。

03 枝の先端を切る

残った枝のうち、30㎝以上の枝は、春に充実した枝を出すために、先端から1/3ほどの長さまで切り詰めます。また、30㎝以下の枝に花芽が多い場合は1枝に3つほどになるように調整します。

*果実ができる位置

花芽は枝の先端につき、花芽と葉芽の区別がつくため、確認しながら枝を切ることができる。一部の枝を除いて花芽のある枝は切らないようにする。

*1 ひこばえを間引く

01 株元からひこばえが出てくるので、混み合っている部分や古い枝はつけ根から切る。 02 新しい枝を適度に残すと毎年安定して果実をつける。

02 新しい枝を適度に残すと毎年安定して果実をつける。

*2 不要な枝を間引く

01 混み合った部分はつけ根から切り、風通しをよくする。 02 勢いよく長く伸びる枝もつけ根から切り取る。

02 勢いよく長く伸びる枝もつけ根から切り取る。

03 枝が複数平行に出ている場合は花芽がある程度確保できていれば切る。

03 枝が複数平行に出ている場合は花芽がある程度確保できていれば切る。

*3 枝の先端を切る

01 30㎝以上の枝は先端から1/3ほど花芽を含めて切り詰める。 02 残りの枝も1/3ほど切り詰めて枝を充実させる。花芽があると枝が充実しなくなる。

02 残りの枝も1/3ほど切り詰めて枝を充実させる。花芽があると枝が充実しなくなる。

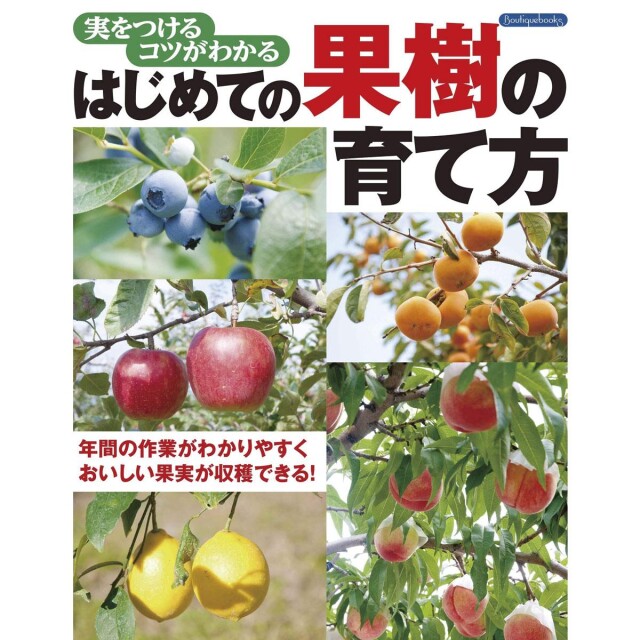

果樹の育て方をもっと見たい方におすすめ!

「実をつけるコツがわかる はじめての果樹の育て方」では、今回紹介したレシピ以外にもたくさんの野菜作りの基礎やレシピをわかりやすく丁寧に紹介しております。

あわせて読みたい

-

- 倉敷美観地区に和スイーツと日本茶のテイクアウト店「和流プロポスタ」

- 和スイーツと日本茶のテイクアウト店「和流Proposta(プロポスタ)」(倉敷市阿知2)が4月15日、倉敷美観…

- (みんなの経済新聞ネットワーク)[手作り,果物,野菜,レシピ]

-

- 梅雨の衣類対策にいかが? 服と靴の2wayで使えるミニ乾燥機「Fresh Dry」がセール中

- 梅雨の衣類対策にいかが? 服と靴の2wayで使えるミニ乾燥機「Fresh Dry」がセール中Image: 株式会社エミナ…

- (Gizmodo Japan)[花粉症]

-

- 折り紙「カラフルゴマ」の作り方

- 折り紙で折ったコマ!意外かもしれませんが、なかなかしっかり回るんです!カラフルなので、見ていると元…

- (NUKUMORE)[NUKUMORE]

キーワードからさがす

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。